茶の湯のTwitterイラスト検索結果。 1,078 件中 49ページ目

◆「哲学」としての茶の湯

江戸後期、「哲学」として茶の湯が考えられるものの、明治時代に入るとちょっと廃れる。しかしその後「やっぱり茶の湯はスゴイ!」と見直した数寄者たちが名物を集めるようになる。また「学校茶道」として教育分野にも発展。

続

●1分でわかる茶道入門! その1

~知っておきたい「茶の湯の歴史」~

1分でサクッとわかる茶道入門!

師匠「私が簡単にナビゲートします」

◆お茶のはじまり

お茶はそもそも「薬」として中国から渡来。千利休が大成させ、江戸に入ると、各茶人それぞれの思想によって流派が分岐していく。

続

7月より開催を予定していた「~千利休の生きた時代~講談 茶の湯戦国記 連続読み」ですが、「まん延防止等重点措置」の期間延長に伴い、開催中止が決定いたしました。

開催を楽しみにしてくださった皆様には、急なご案内となりご迷惑をおかけしますが、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

「おくらリレー劇場」3

「さすらえ!さすえ」40 モリモト・パンジャ

モモエの祖父母は農場経営。「茶の湯」かよ。

#おくらリレー劇場 アーカイブはこちら→ https://t.co/xVm9rCtZoM

〜埋もれた漫画の蔵出しサロン #おくらのあな https://t.co/mVG4iU1okj

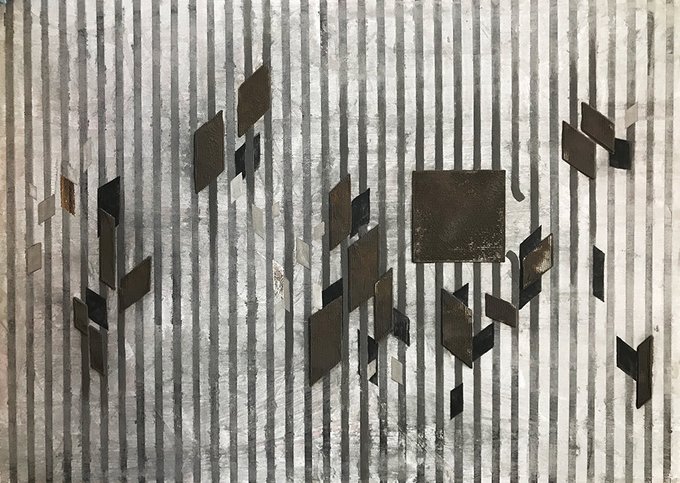

『もうひとつの眺め』

https://t.co/p87k0yCV4h

清アートスペースさん

本日 6/5から

鈴木康太さん@suzukikota_art

阿蘇木さん

甲村有未菜さん

鈴木さん

現代茶の湯スタイル!

じっくり拝見したかったのです

だから 今回のグループ展

待ち遠しかった

https://t.co/Wkxgub2fI7

https://t.co/tvmpGI0hco https://t.co/oOSgSmHlds

-本日掲載-

年方『茶の湯日々草 揃』

「茶の湯日々草」は茶事の一連の流れを描いた作品。それまで男性の嗜みだった茶道が、明治期に女性にも普及しはじめたことを受けて制作されたようです。

作品の詳細はこちらから。

https://t.co/IRKk9S9BNY

『トレーナーくん肩を揉んで掃除をして紅茶を入れておくれよー

私はタウラス杯でくたくたなんだ

もちろん紅茶の湯量と砂糖の比率は1:1で頼むよ』

アグネスタキオンでタウラス杯グレードAグループ優勝おめでとう記念

「講談 茶の湯戦国記 連続読み」~千利休の生きた時代~がさかい利晶の杜で行われます。利晶の杜は千利休と与謝野晶子の記念館です。茶の湯体験もできます。6/26、7/3、17、8/7の四回公演。一回でも楽しいですし、連続ならもっと楽しい。南海、南湖、一海。チラシも格好いいです。

わび茶の創始者村田珠光が他界したのち, 武野紹鴎が唐物の茶器の代わりに日常雑器を茶の湯に取り入れ, わび茶を完成させ, 単なる遊興や儀式・作法でしかなかった茶の湯が, わびと言う精神を持った「道」に昇華していきます. 「道」という精神の淵源には中華思想もまた見て取ることができます.

長可兄上。

言わずと知れた森家の次男❣️

鬼武蔵の異名でも有名だけれど、茶の湯が得意だったり、右筆を付けないで戦場でも自ら筆を取ったり…というギャップが萌える(真顔)

えふごの森くんも最高です…

#上方落語 若手噺家グランプリ

2021.2.19決勝~🌸

三人目は、

◆◆◆ #桂華紋 ◆◆◆

(かつら-かもん)

「茶の湯」

※茶道って難しい?面白い?

※面白い落語がいっぱい!

#配信落語 #ぴあ

https://t.co/zM3njSFU2p

https://t.co/dOsAduvIo7

【忘筌庵夜咄】

作者/KP/KPC:鯖缶さん/御幡 泉季

PL/PC:くゆら/槐 主木

END-Aにて終了です、お茶の席を頂いてきました!楽しかった~

初回しとのことでしたがとても茶の湯の情景が素晴らしかった、鯖缶さんありがとうございました!

C1F1

復刻限定招来「はんなり雅なバレンタイン」開催中!

【限定剣豪カード】

R[誘惑ショコラティエ]桂小五郎 cv:中澤まさとも

SR[茶の湯deショコラ]宍戸梅軒 cv:入江玲於奈

SSR[紳士のビターな期待]鐘捲自斎通家 cv:阿部敦

#乙女剣武蔵

【茶坊主】(ちゃぼうず)

茶坊主は、将軍や大名の茶の湯の手配などに従事する者。職務上、重要人物と接触する機会も多く、人事はもとより政治を左右することもあった。転じて現代では、権力者に取りいり、出世や保身をはかる者の侮蔑的比喩として使われることが多い。実例→https://t.co/jIpSawitE5