8 件中 1〜8件を表示

新種も続々と報告されている。ヒドラダマシやキョクチヒトガタハナオヨギはいずれも海洋に適応した鼻行類の仲間であり、これは鼻行類は海洋進出しないというシュテンプケの説を覆した。

34

58

花に擬態するハナアルキもいる。ハナモドキの仲間やランモドキの仲間、ヨルハナアルキなどは花に擬態して昆虫を誘き寄せて補食する。これらは独立派生的にこの形態を獲得している。

24

46

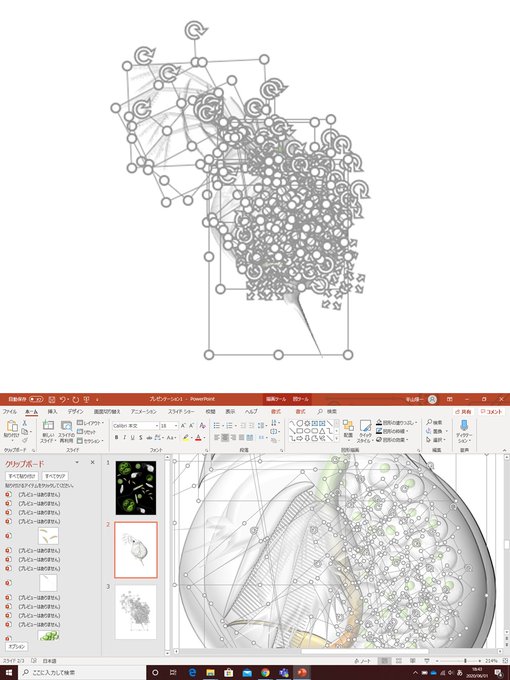

@justice_oak 実は以前私も描いたんですよ。

デンドロナサスは前肢が好きです。鰓みたいにはしませんでしたが…。鼻行類はロマンありますね。

0

2

今朝はお騒がせでした。おそらくヤマアイで間違いないと思います。今日から新中1の自己紹介を兼ねた課題発表。毎年のことながら生徒の発表にあわせてイラスト描いて行きました。黒板がお花畑。

3

33

新春ハナアルキ特集第2弾。ハナモドキ類の種間変異。フシギハナモドキは昨日の画像。そのほか、ナヴィシ島の資料からモモイロフウロモドキ、カエンナデシコハナモドキ、スパスマンキキョウモドキ、ハルノスミレモドキ、ブッフォンオダマキハナモドキ。

6

19