奈良時代のTwitterイラスト検索結果。 304 件中 6ページ目

歴史創作とかファンタジーとかあと遊戯王の2次創作(ドン千推してる)とか描いてます。

この頃はマスターデュエルが楽しすぎて1枚目みたいな『マスターデュエル日記』とか不定期で上げてます。

あ、本当に創作も描いてるんですよ。

歴史は奈良時代が好きです。

#3連休はフォロワー様が増える

【今日プラ:22分22秒】

キャラ:サクナ

【日本猫】

🐈日本産の猫。和猫。品種としては雑種。

🐈奈良時代頃に中国から益獣として輸入された事が日本猫の始まりとも言われている。

🐈弥生時代の遺跡からネコの遺骨の発出土事例があり、紀元前から日本にネコが存在していた可能性も考えられている。

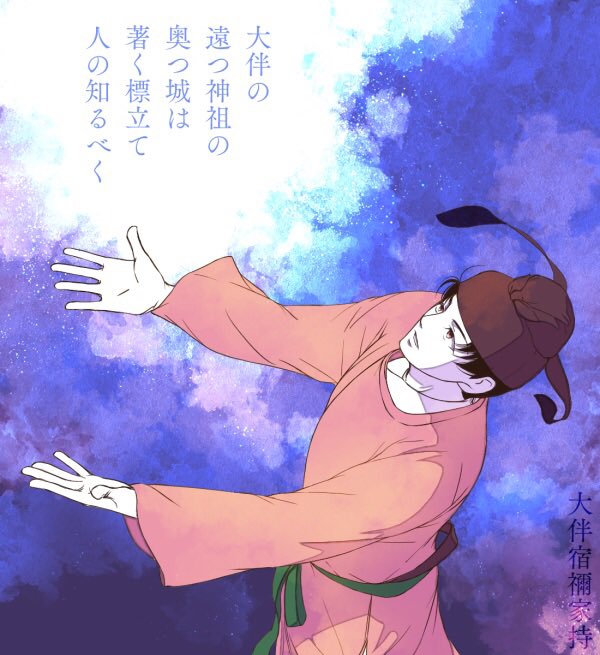

今日2月1日の誕生花は「梅」です

江戸時代以降花見と言えば桜になりましたが

奈良時代以前は花と言えば梅でした

「大空は梅のにほひにかすみつつくもりもはてぬ春の夜の月」

花言葉は「澄んだ心」「約束を守る」

「美と長寿」他です

梅うんちくはこちらです↓

https://t.co/wYoA0oSP4o

#梅 #誕生花

小ネタ。

「#TOKIの世界譚」

湯瀬プラズマは

奈良時代の皇族生まれ。

紅雷王(こうらいおう)が本名。

ということは、

「プラズマはアマテラス大神の

子孫??」

って話なのよ。

#しずく石町の法律家は狼と眠る 読了

#菅野彰 先生

#BL小説応援し隊

表面的なものをなぞるだけならとても面白かった、で済むのだけれど歴史的なことや震災、更には律令(法)についての考察をしていくとなかなかに難解で重く感じた。

坂上田村麻呂、阿弖流為(あてるい)と奈良時代から平安初期の→

【今日プラ:22分】

キャラ:志摩リン

【亀卜】

読み:きぼく

🐢占いの一種。亀の甲羅に熱を加え生じたヒビの形状を見て占う。甲卜(こうぼく)ともいう。

🐢起源は古代中国で殷の時代に盛んに行われていた。

🐢日本には奈良時代に伝来したとされ現代でも宮中行事や各地の神社の儀式で行われている。

プラズマくんが奈良時代以降に何をしていたか、妄想するの楽しいw

平安時代も貴族だろうなあ。

和歌とか蹴鞠とか。

お忍びで女に夜這いしていたり?

鎌倉から戦国あたりだと、

舞いとか笛とかお茶とか。

武将の夜伽とかw

未来見できるからと信長に招かれてそう笑。

どちらにしろ気品がよく位が高そう

#12月になったのでフォロワーさんに自己紹介しようぜ

奈良時代中心に歴史創作×西洋ファンタジー描いてます!

12/26(日)恋パレ25出ます✨

あとLINEスタンプ作ったりとか今月中にはメインキャラの設定とイラコンの詳細上げます!!頑張ります!!

あっ遊戯王ではドンさんがめちゃ好きです(小声)

※今欲しいもの※

【小烏丸】

奈良時代末期から平安時代中期に作られたとされる日本刀(太刀)。皇室の私有財産(御物)であり、国立文化財機構が保管している

ま、現物はどう転んでも無理だけどなっ!(^_^;)

2.千手観音立像

国重文。像高243センチで、奈良時代後期の作。道成寺創建時の本尊像であり、1の千手観音立像の像内に解体された状態で納められていた。

現存数が少ない地方の乾漆仏と言う事で一度見て見たかった像。痛ましいお姿ながら、本堂中央で存在感を放っておられた。

#takuの旅行記録

熊本インター店マスコットは、玉名郡に1300年以上前の奈良時代初期から伝えられる

悪病、災難除け、夫婦和合、子孫繁栄の守り神「木の葉猿」の3猿をモチーフにしたキャラクターです。

滑ら猿 事故ら猿 転ば猿ということで。

法隆寺 五重塔

塔本塑像(とうほんそぞう)国宝 奈良時代

小さなお像ですがとっても精緻!

イキイキした表情に動きを感じるポーズ。

お釈迦さまが亡くなり泣いている弟子たち

本当に悲しげで、慟哭が聞こえそうです

#仏像