技術のTwitterイラスト検索結果。 36,765 件中 55ページ目

【備忘録Live2Dお勉強_240324】

ちまちま進めてたLive2Dの勉強、顔周り動かせるようになったよ!(〜day5のところ)

ただ動かすとまだ破綻箇所が出てしまうので静止画で…

--

出典:10日でマスター Live2Dモデルメイキング講座(技術評論社刊)

(C) fumi/株式会社レミック/技術評論社

FW.42(ドイツ)

メガ進化震電 in ドイツ。ついでにタイプは戦闘機から爆撃機に。

もっとも、時期としては震電より早い1930年代前半。

日本の技術者がコイツの模型を視察に来たとか。震電の元ネタの可能性が…ないな。

asmくんより酔い方がよほどヒトっぽい…と思われている擬態(m星技術班が変に拘って頑張ってつくりました🥹) https://t.co/PhJyI6KEMz

日本刀:日本固有の鍛冶製法で作られた刀剣。くず鉄を層状に打ち鳴らして変態的な技術で、とかよく聞くアレ。

遡れば真っすぐの剣もあるが、主に想定されるのは帯刀する打刀と腰に佩く太刀かな? 長さが変われば脇差しや短刀ともいう。

ちなみに素人はまず抜けないらしいよ。本当かは知らないけど。

@R_AREA2019 そうですね

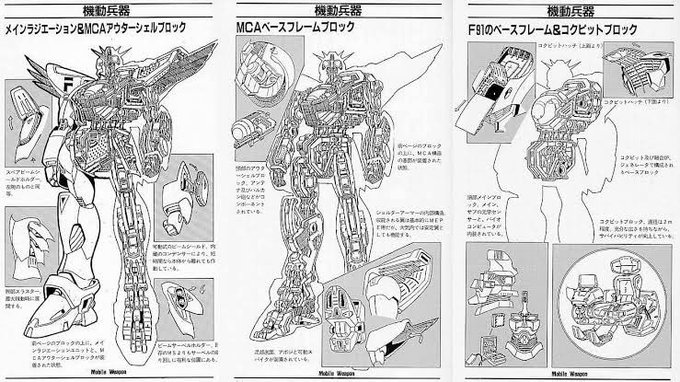

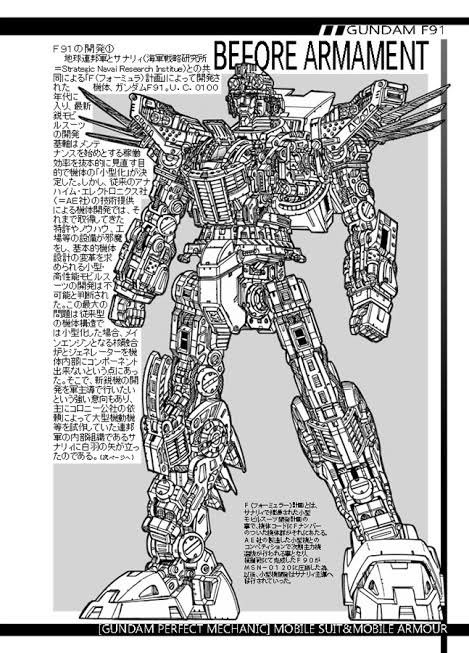

実際、F91あたりの機体はサイコフレーム技術を応用して装甲内に回路などを鋳込んでさらに軽量化と内部スペースの削減をして機体の小型化を計っていましたね

#晴天アポカリプス

黄昏梟

終末事変の後,かつての文明の痕跡に潜り,遺された技術や知識を回収する科学者の集団.

今や奇跡と同義語になった,文明絶頂期の人類の叡智を,解析し,理解し,再現し,技術の範疇に落とし込む.

その先に,文明の夜明けがあると信じて.

水木しげるの1965年の短編をみてるが

解像度や印刷技術や、、、とにかく

知力ユーモア足し引きのセンスに画力や経験や

この画面が作れるなら苦労はしねえって話でここまでできないからみんな他の方法を発展させた ばりのものがあるな

水木キャラや描線は確定的にかわいいってことも特徴ではある

ネットとかで上手く絵描くコツを見つけ実践しようとしたときよくなるやつ。最初からこのぐらいの技術はあるだろう前提のコツだったりすること多い。

ノイマン詰め。操舵技術抜きのパーソナリティを追いかけると大半が無印序盤~中盤に描写が固まってるのがよくわかりました。人気投票中間順位キープできてますように。ところどころ幻覚です。