和算のTwitterイラスト検索結果。 35 件中 2ページ目

発売中『算額タイムトンネル①.②』向井 湘吾(講談社タイガ)

現代の天才少女と幕末の算術青年が、己の意地とプライドをかけて数学対決! 和算、洋算が交わるとき、時空を巻き込む奇跡が――。

@shinshu_us @no_TL 今まで薄々目をつむってきた性質「眼置反転有限月読法」N=π/φと仮称しる現代和算最終奥義はこの線上とあと2つ円環(反転中心が黒円の内部)or円間(反転中心が黒円と灰円(上なら同じ形)の間)、つまり円内容円の全ての問題は特定の円内を間借りしたネジ曲がり理想空間月内で読み解ける変換戻し文字数

@shinshu_us @no_TL 最初はヤク○ハナ●マーケットかよとか正直ナメてたけど、途中からマンジュウ恐いって叫びながらビックリするほどユートピになって、もう反転法というか円が怖すぎてイナガワ女流レベルと思いきや、明日にはケロケロッぴ忘れてそうな円内容N=4累円どころじゃない術略。N=6で三角正方六角格子折衷和算続

蒋兆和与贫苦大众是息息相通的,他画黄浦江畔的黄包车夫,画北平城里捡破烂的老人和算命的盲人……画自己亲历、亲见的人间苦难。齐白石看到蒋兆和画《卖子图》,题写了“妙手丹青老,工夫自有神。卖儿三尺画,压倒借山人”的诗句

@shinshu_us @no_TL 現代和算法助術シリーズということにして大体1~105番の中で添付図(β-αに依存し5既知数目はデカルト座標的な飾り的な)と前述47・66番等の線上累円術改で大方片付くとして(残り楕円系や三次元など雑多)、載ってなそうなCaseyほか載ってる弦とか共通接線長L_a, L_b, 斗, r*sin((β-α)/2),赤の向こう淵

@shinshu_us @no_TL 逆に雑多な問題の近似解となる度数法と弧度ラジアン角の数値例変換表が現代和算家的にあったらいいな弧矢弦八線表、パイエンドさん失踪事件してなきゃ立体も含めてそのうちやってくれるらしいね知らんけど(添付緑は重心一致時https://t.co/HNLFktGt5G 半頂角x≒36.546[°])ハ○ト関数の件で煽り再投稿

@no_TL In September, I was studying the "inverse geometry" https://t.co/HPcuzRBrif of Japanese mathematics "Wasan" https://t.co/WCY1YFe0bG. I thought the following image was the simplest and most beautiful result #現代和算

@shinshu_us @no_TL すべてがゆがんで見えるやつチョロマカシ我田引水マンとかと違うか略。1/4の円にさらに1/12分の面積足して1/3の添付図左に、正五角形の内接円の半径(和算用語平中径?)が高さに一致する正五角形は知明に面積1/5というホントカと合同2ヶ所オペオペの実したポテ様的生きてるだけでこんなに未体験HEIWA終

@shinshu_us @no_TL できた安島直円全集253頁からの「円内容七円解」の類問尽くミッションコンプリート、先方の図の上が大きいとか罠だけど術曰の式は間違いないので以降算木や傍書法だっけかで述べられてるのは三平方駆使だろうけどあってそう。ただ現代では次の一枚で他の所も含めて,全部まるっとお見通しだ付 #現代和算

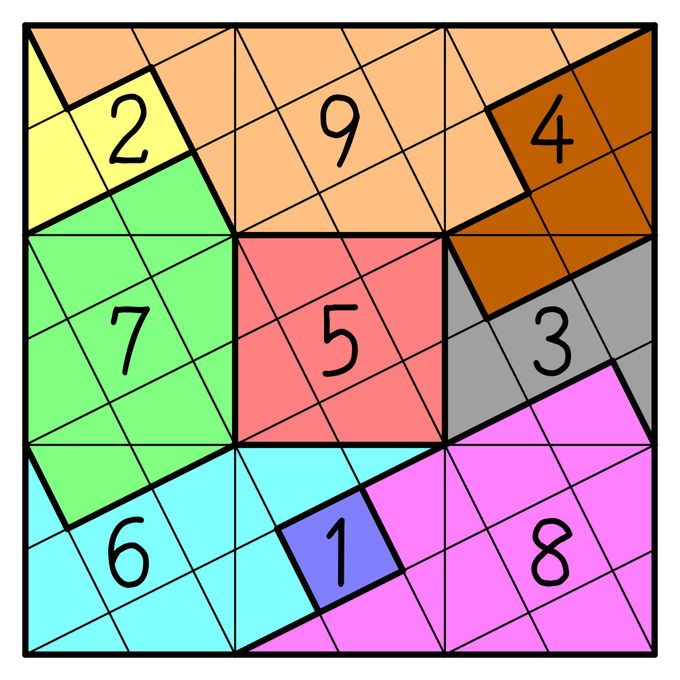

@no_TL これでええやんOK墨汁、斜めの定和15までギリギリ分かるシンプル伊豆ベスト。https://t.co/xR4foBsn0K やhttps://t.co/MBxVySm8Qq の正五角形や正十角形ベースも考えてたけどもういいかって感じで、あと今日放送大学BSキャンパスONで数学の歴史15最終回「和算」じゃね、14回は左上のロゴしか変わって無

@shinshu_us @no_TL #現代和算 【小高ワンダーパズル】『多角形百科』p.39等のダイセクションの記事が良かった小高直樹様を存じ上げませんが記念に命名、ピース数を少なくするために承前のpuzzdog分割でなく中村義作万能分割から図のように選びました。まあ色々ユニーク解とかでは全く無いですが、個人的に最高の爪入れ部(

@shinshu_us @no_TL (一般化ギリータイルでの放射状平面充填こそ添付図左のパックマン格子グリッドや、右の正多角形くねくねタイリングの為だけに菱形じゃ全然なく使える新しいタイルの全数列挙が必要だと現状は思いましたが、面積がどうとか言う話にはちょっとなりにくく応用性が見えないため保留ということで #現代和算

幻想入りした遊び

江戸時代には和算の問題を書いた絵馬を神社仏閣に奉納し、その問題が解けた人に神仏の加護が有ると信じられていた。17世紀~19世紀にかけて流行した高尚な遊び。またこの問題は和算の一つで俵杉算。

#深夜の真剣お絵描き60分一本勝負

#八雲藍

#和算

#自分の好きな絵1枚貼って5人指名する

黒和算(@croissant_9603 )から!

最近ならやっぱこれかな

@27_kikaku @_neunstern @karin953 @wata_ame6 @dl6_013 おなしゃす!