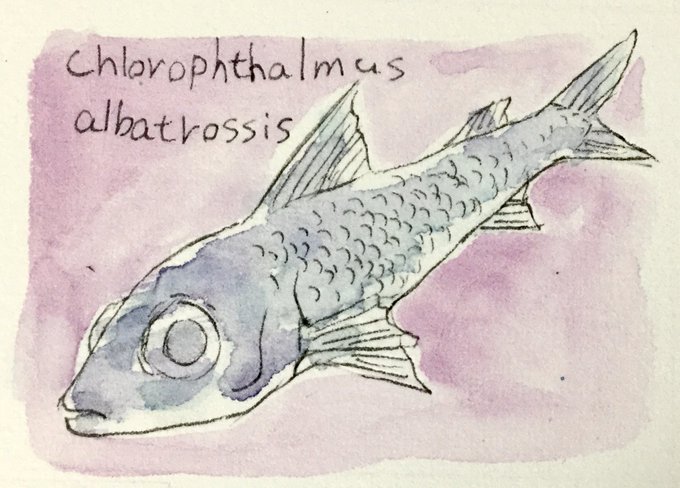

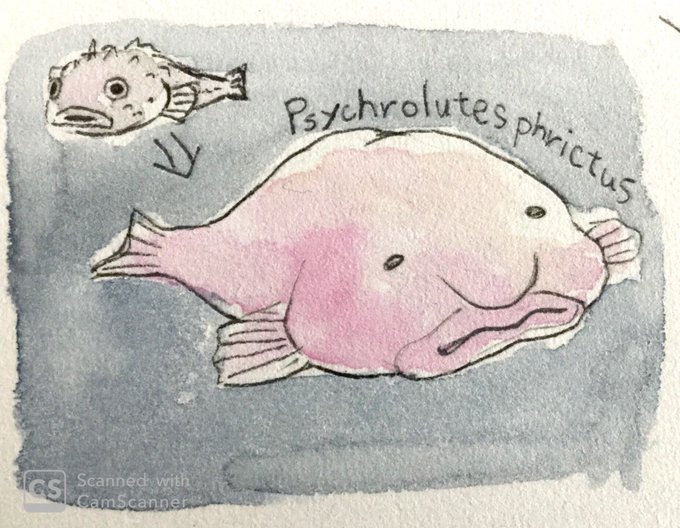

1日1深海生物のTwitterイラスト検索結果。 66 件中 2ページ目

#イラストレーターにできること

(ほぼ)毎日 #1日1深海生物 というハッシュタグをつけて深海生物のイラストに140字以内の解説をつけて紹介しています。

もし興味がありましたらこちらのタグを巡って深海生物について色々知って、さらに図鑑などで詳しく調べてもらえると嬉しいです🐙

10

49