室町のTwitterイラスト検索結果。 1,502 件中 20ページ目

土曜日の夜か日曜日に室町時代の能を題材にした犬王を見に行く。

監督の湯浅さんは劇場版ちびまる子ちゃん2 わたしの好きな歌の劇中ミュージックアニメーションを演出されていて初めて見た時には色彩、ポップな演出に凄く衝撃を受けた!

買い物ブギのインパクトは絶大。

未だにDVD化されてない😭

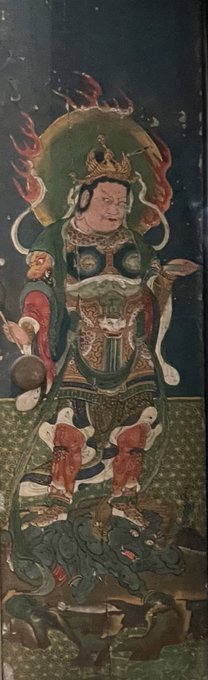

中津市山国町の新宮権現社懸仏。

南北朝~室町時代のもの。

懸仏(かけぼとけ)は鏡面に仏像をはりつけるもので、平安時代に神仏習合の影響で登場しました。南北朝以降は小型化し絵馬のように神社に奉納されました。まあるい仏様が可愛いですよね😊

#やばのみほとけ 展は6/5まで

静嘉堂文庫美術館所蔵「十二霊獣図巻」(室町時代)に描かれた #ナゾすぎる 獣たち。「龍蛭/蠪蛭(りょうしつ、りょうてつ)」は9つの頭と尾、虎の爪を持ち、幼子のような声で鳴きます。人を食べるようですが、9つも口があると、どの口で食べるか悩みそうですね #キュレーターバトル

\#犬王見届けようぜ ⚡/

今日(5/23)は #キスの日💡

友魚の全身キスマークは

室町ロックスターの証💋

『#犬王』5/28(土)

#湯浅政明 #アヴちゃん(#女王蜂) #森山未來

④一番アウトドア派なキャラ

泉零司(いずみれいじ)

室町家と真壁家の本家に当たる家に仕える、女の子大好き執事

欧米へ留学経験があり日常会話に困らない程度には話せる。格闘技術もある点を買われて現当主に使えているが使いっ走りを命じられる為アウトドアの趣味はなくとも山に海にと向かわされる

唐獅子は室町時代以降に牡丹と組み合された唐獅子牡丹文として描かれることが多くなります。着物の意匠として用いられるほか、江戸時代の大名の婚礼調度品に用いられるなど、大変格調高いものでした。

彩:歴史の年号がおぼえられない

雪:大化の改新の年号は?

彩:わからん

雪:グラビアアイドル茜ちゃんのスリーサイズは?

彩:90・57・86

雪:室町幕府成立の年号は?

彩:わからん……

#カメラ先輩

#妖怪

自己流妖怪図画

鳴釜(なりがま)

頭が釜の妖怪。名前の由来は釜を火でたくと鳴る音で吉凶を判断していたことから石燕が名付けたと言われている。古い物では室町時代の絵巻に描かれている。

#大阪

古くは難波(=浪速(なにわ))、中世には小坂(おざか)、のち大坂となる。

淀川から京への水上交通で栄えた。

室町時代は石山本願寺の門前町。

信長が戦ったのは大阪そのものなんだぁ・・最近の信長の顔が写真風になってきたのも興味深い

#VRoid

今日は佩楯、二種類作った。

1枚目は籠手袋と同じセットという事で平安~室町辺りの頃のデザインを参考に描いた、3枚目も色違いで流水と朝顔。佩楯の角には八双金物、問題の鎧直垂も改修が終わり本来の流水梅に貼り換えた、忍者の袖なし上衣みたいだが実物では見た事がないな、漫画の影響かな?

⑤21年秋〜。Independentの後は実は燃え尽き&夏バテでしばらく無気力でしたがENOALさんに作品作って‼️と言って頂いたお陰で立ち止まらずに済みました。その後アキーラコンテスト応募とコレド室町の展示が決まり、インタビューや動画の撮影などもして頂きました。→ https://t.co/gZbj47WUvo

…平安時代の手に持って遊ぶ行為のもてあそびで、もちあそびものと呼ばれていた。これが室町時代御所等に仕える女房達の間で女房ことばの1つとして、接頭語のおが上に付き、下が省略されおもちゃという言葉が生まれた。玩はもてあそぶという意味があり、玩具は遊ぶための道具という意味の言葉。