石積みのTwitterイラスト検索結果。 131 件中 3ページ目

芝増上寺門前

明治前期(江戸時代の全面築地塀状態が伺い知れる、三解脱門前の有名な松が残りかなり広い、路側の水路がまだある)

現在(三解脱門と向かって右の築地塀はほぼ同じだが、水路が歩道となり塀の下の石積みが埋納ないし失われている)

#創作なりきりさんと繋がりたい

#なりきりさんがRTしてまだ見ぬなりきりさんとつながりたい

そろそろ月の半分って事で札流し〜。私は赤嶺時雨、猫の獣人ってところかな〜?仕様書必読、合言葉あり、人選はないけど無言は問答無用で石積みさせてもらうよ〜?ハートかグルグルでお迎え〜

#銀魂好きな人と繋がりたい

#銀魂クラスタさんと繋がりたい

#銀魂なりきりさんや創作なりきりさんと繋がりたい

#他作品も知ってる作品歓迎

R垢や変な垢やアンチは即石積み対象です

気になった人には積極的に声かけていきます

♡かRTかリプでお迎え

もうすぐ4月も終わるので タグ流しするよ♪

#何もないようなことが幸せだったと思う普通の出来事

【普通】本の執着

何度捨てられてもまた集める、賽の河原で石積みするが如し。

https://t.co/QfMAjBgtod

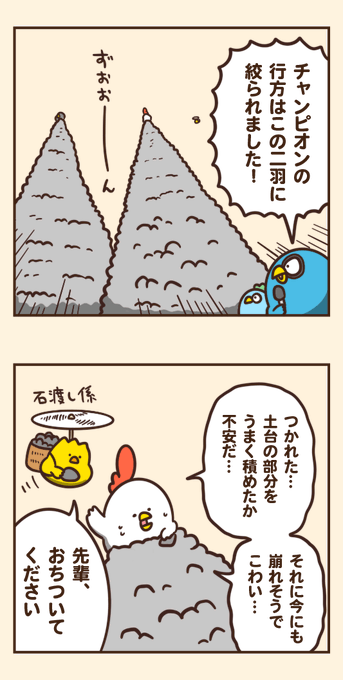

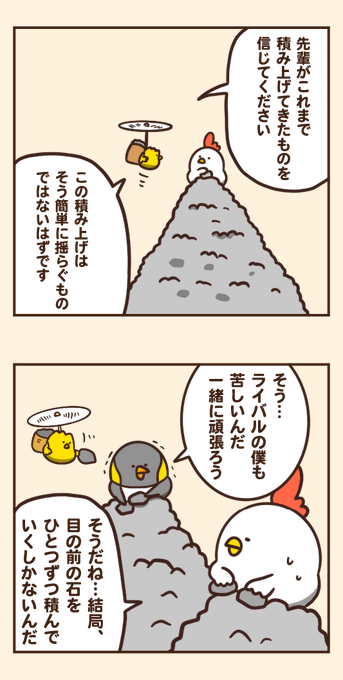

#漫画

#創作漫画

#4コマ漫画

#コミックエッセイ

#エッセイ漫画

#漫画が読めるハッシュタグ

#銀魂なりきりさんと繋がりたい

#なりきりさんと繋がりたい

#縁者の縁者と繋がりたい

私、神夜

みんな仲良くしてね?

銀魂の創作なりきりやってます

また 募集します

R垢や勧誘垢など

変な垢やアンチは即

石積み対象

❤️かRT リプでお迎え

私からも気になった人達に声かけます

深い良きご縁を願って

#アサルトリリィなりきりさんと繋がりたい #なりきりさんと繋がりたい #創作なりきりさんと繋がりたい

私と…繋がって…くれませんか……?

みんなにご利益があることを祈りますね。荒らしは…許さないよ…?

(蜜事は仲良くなってから…です。)

(家族設定は…気まぐれ)

(リプ荒らしは永久石積み)

霊夢さん「やってみたら案外楽しいのね…コレ…」

瓔花ちゃん「そうでしょ!?石積みって意外と奥深いんだから!!」

食わず嫌いな霊夢さんでした。

自分は蹴り飛ばすくせに自分の石積みを倒されたらどちゃくそに激怒しそう(偏見)

アサギ「時折、って言うか、まだいたんですね……「女性×男の娘」や「女性×ショタ」を百合とか言っちゃう痛い人……主が一番嫌いなタイプの人間なんですよ……皆さんも気を付けてくださいね?即刻、石積みレベルですから。ああ、知らないなら教えますけどね?理解しないなら斬りますけど。」