逃げ上手の若君のTwitterイラスト検索結果。 1,179 件中 4ページ目

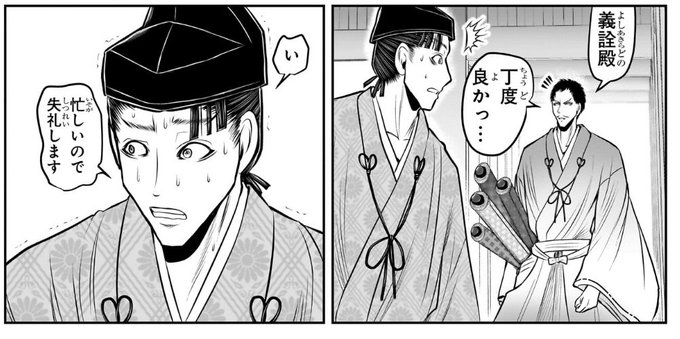

なお、頼継の改名は立直の度に行われたと考えられます

諏訪大社大祝は神の依り代である以上、諏訪外部に出向いて戦の穢れにまみれることが許されませんが、頼継は積極的に諏訪の外で戦をしたため、その都度改名して穢れを清める必要があったのです

#逃げ若 #逃げ上手の若君

https://t.co/9xAFu1PhWu

12

35