逃げ上手の若君のTwitterイラスト検索結果。 1,179 件

#

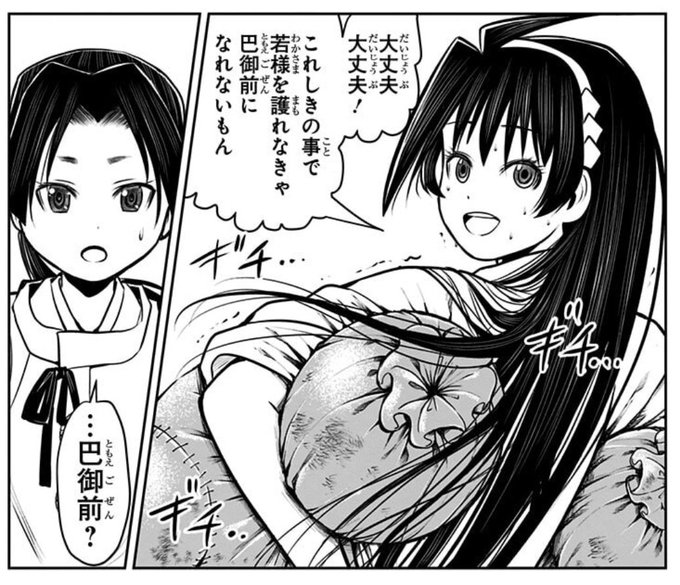

逃げ若

最新刊コミックス『逃げ上手の若君』22巻献本頂きました、ありがとうございます。七原はジャンプ本誌カラー背景をちょこっとお手伝いしています。『💋大人の御所巻き💋』について読みたい方は本刊をどうぞ。 @ansatsu_k

https://t.co/5eh0eBC6gA

11

60