深海生物のTwitterイラスト検索結果。 940 件中 33ページ目

『みんなでシェア☆企画展vol.96』

参加させて頂きます✨

🐥もふもふ展 Vol.4🐥

2/8(土)~2/22(土)

13:00~18:00

Gallery hana*輪(大阪市平野区)

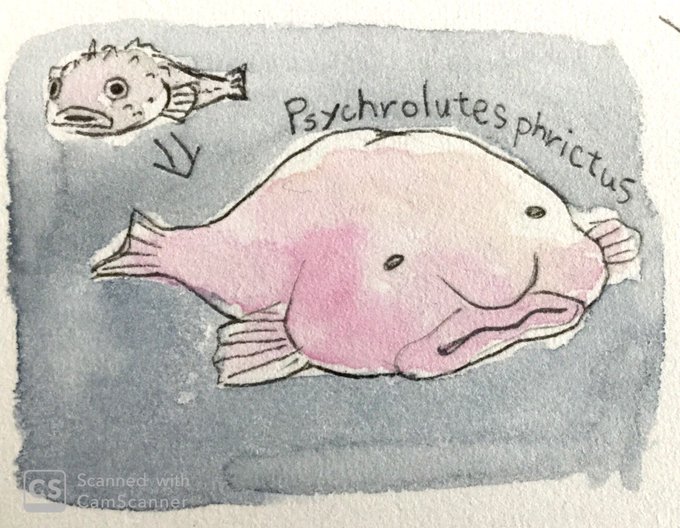

水彩色鉛筆でのイラスト創作、深海生物のグッズ制作などを行っています☺️

いつも素敵な企画展をありがとうございます✨✨

@Lupopo_cafe

14

44

\深海生物グッズが盛り沢山!!/

今回のいきもーるは深海生物特集!!

"深海"ってなじみの言葉だけど、どんな

いきもの達がいるか知ってる??

レアで"可愛い"グッズたちをじっくり

見られる機会は今だけ!!

今すぐ詳細ページを☑

https://t.co/ZdhevZGBwJ

66

187