今日の構造式のTwitterイラスト検索結果。 29 件

#今日の構造式 506

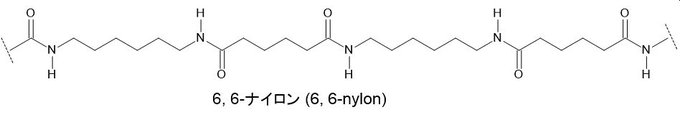

カロザースによって発明され、最初に大規模に実用化された合成繊維として、6,6-ナイロンは大変有名なものです。この名称は、6炭素+6炭素ごとに、同じ構造が繰り返すことからつけられました。一方、6-ナイロンというものもあり、こちらは6炭素ごとに同じ配列が繰り返す構造です。

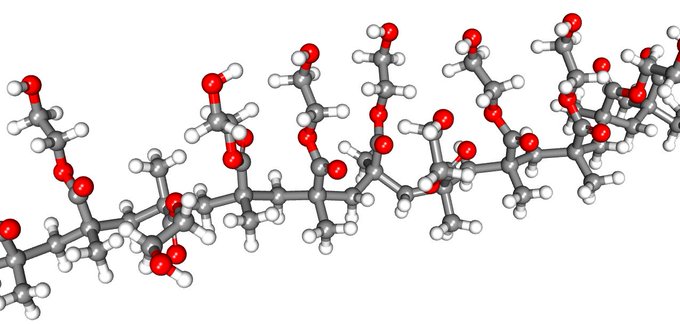

#今日の構造式 471

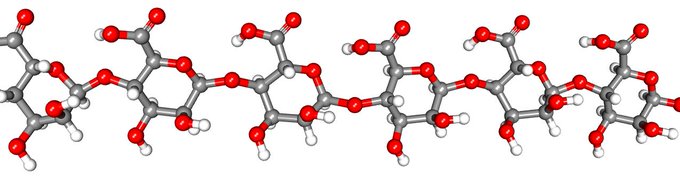

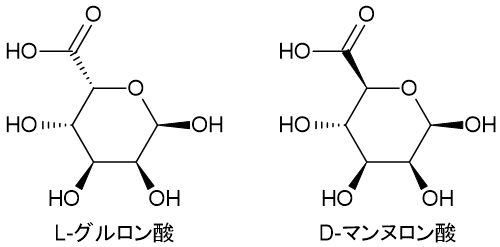

昨日、糖の一部がカルボキシ基に変化した「ウロン酸類」について紹介しました。これらは、通常の糖と同様、互いにつながり合うこともできます。ワカメなど海藻の乾燥重量の30~60%を占めるアルギン酸はその例。グルロン酸とマンヌロン酸というウロン酸が、長くつながったものです。

#今日の構造式 460

ポリオキシメチレン(POM)、またの名をポリアセタール。メチレン(-CH₂-)と酸素が交互につながった構造です。ホルムアルデヒド(HCHO)をたくさんつなげることでできます。ただしそのままだと、末端から徐々に分解していくので、安定化させる原子団を取り付けてあります。

#今日の構造式 448

人間の体内には、体内で情報を伝える役割を持つ、ホルモンという物質があります。微量でも強力な効果を発揮するホルモンの構造解明は、1960年代以降の生化学の大きなテーマでした。昨日のTRHやこのLH-RHは、ギルマンとシャリーの二人が構造解明へ熾烈な競争を繰り広げた化合物です。

#今日の構造式 412

炭化ケイ素(SiC)、またはモアッサナイト。ダイヤモンドやケイ素単体と同様の構造で、それぞれの炭素には4つのケイ素が、それぞれのケイ素には4つの炭素が結合しています。このため非常に硬く、新モース硬度ではダイヤモンドと炭化ホウ素に次ぐ硬度13に位置づけられています。

#今日の構造式 404

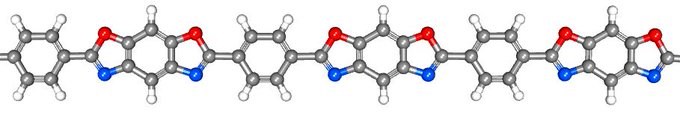

ポリ(p-フェニレンビスオキサゾール)。面倒くさい名前ですが、幸いザイロンというシンプルな商標がつけられています。同じ単位が繰り返しつながった高分子の一種ですが、硬い芳香環が直接連結しており、見るからに頑丈そうな構造です。実際、期待を裏切らないスーパー繊維です。

#今日の構造式 398

バリン、ロイシン、イソロイシン。タンパク質を構成するアミノ酸です。いずれも、人体内では十分な量を合成できないので、食物から摂る必要がある「必須アミノ酸」です。バリンはisovaleric acidに関連する構造であることから、ロイシンは結晶が白いことから命名されています。

#今日の構造式 360

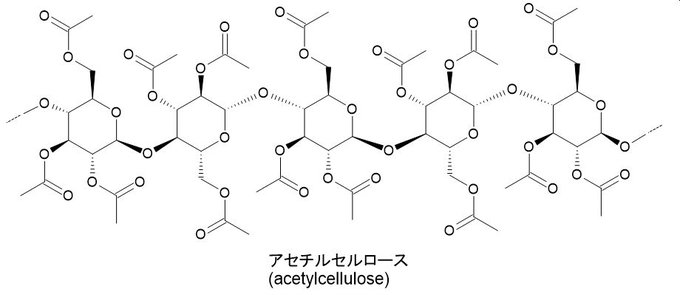

昨日紹介したニトロセルロースは、発火性が大きな難点でした。そこで、発火しやすいニトロ基を取り付けるのではなく、アセチル基(CH₃CO-)を結合させたものも作られています。これがアセチルセルロースで、酢酸エステルを意味する「アセテート」という名でも呼ばれています。

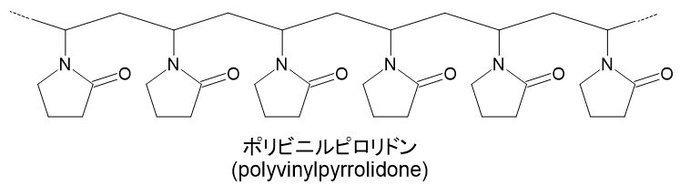

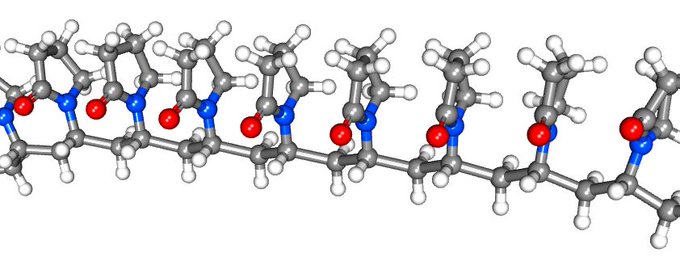

#今日の構造式 358

N-メチルピロリドンという、水も有機物も溶かす優れた溶媒があります。これをたくさんつないだ形の高分子があり、ポリビニルピロリドン(PVP)と呼ばれます。これも水や有機物によくなじむ上、膜状になりやすく、生体にも適合性が高いため、身の回りで広く活躍している化合物です。

#今日の構造式 349

今日のGoogleトップ画面は、オットー・ウィフテルレ教授の生誕108周年記念でした。ウィフテルレはチェコ出身の化学者で、ソフトコンタクトレンズの開発者としてその名を知られます。その最適な材料として彼が発見したのが、ポリヒドロキシエチルメタクリレート(pHEMA)でした。

#今日の構造式 338

イマチニブ(商品名グリベック)。慢性骨髄性白血病の治療薬として2001年に登場した薬です。白血病といえばかつては不治の病の代名詞でしたが、この薬は患者の7年生存率を一挙に86%まで引き上げ、世界を驚かせました。ただし、残念ながら効くのはある種の白血病に限られます。

#今日の構造式 311

今日も鬼滅の刃ネタで、蜘蛛の糸の話でも。蜘蛛の糸は髪の毛の10分の1ほどの細さながら鋼鉄の4倍の強度があり、伸縮性にも富むスーパー繊維です。その材料は、肉などと同じタンパク質ですが、その見た目や性質は驚くほどに異なります。鍵を握るのは、図の2つのアミノ酸です。

#今日の構造式 266

CMなどで名前はよく聞くけど、あまりどういうものか知らない化合物というのがありますが、ヒアルロン酸はその例でしょうか。2種の糖が交互につながって長い鎖となった構造で、皮膚や軟骨、眼球などに広く存在します。鶏のトサカなどにも含まれ、ヒアルロン酸の製造に利用されます。

#今日の構造式 263

昔、刑事ドラマで見た「溶ける糸」というタイトルが妙に印象に残っています。手術後、内臓の縫合に使った糸は少しずつ溶けて、なくなっていくものでなければなりません。よく使われるのが、ポリグリコール酸という高分子。グリコール酸が、エステル結合でたくさん連結したものです。

#今日の構造式 247

オカダ酸。ある種の藻類が作り出す毒で、これをムラサキイガイやホタテガイなどの貝類が食べて体内に蓄積し、さらにそれを食べた人間が中毒を起こすため、問題になります。外見からは毒の有無がわからないので厄介です。幸い最近は大きな被害は起きていませんが、警戒すべき毒です。

#今日の構造式 212

ポリエチレングリコール(PEG)。CH₂- CH₂-O-の単位が繰り返し出てくる構造です。その性質は単位の数によって変化し、15個程度までは粘性の液体、150個あたりまではペースト状、それ以上ではフレーク状あるいは粉末状の固体です。酸素を多く含むため、水になじみやすいのが特徴。

#今日の構造式 186

デュポン社が1940年5月15日に初めてナイロン製ストッキングを発売したことにちなみ、本日はストッキングの日なのだそうです。こちらがその6,6-ナイロン。以前に出てきた6-ナイロンは6炭素の同じパターンが繰り返すのに対し、こちらは6+6炭素ごとに繰り返すので、この名があります。

#今日の構造式 162

ビタミンB₁₂またはシアノコバラミン。今まで取り上げずに来たのは、構造式を描くのがめんどいからです。ビタミンB群のラスボスにふさわしい風格ですね。ポルフィリンに似た骨格の中心にコバルト原子を抱えています。生命に縁などなさそうなコバルトですが、実は必須元素です。

#今日の構造式 144

糖がたくさん連結した分子はたくさんありますが、このアガロースは少し変わり種で、2つの環を持つ変わった糖と、ガラクトースが交互につながった構造です。海草の一種であるテングサを煮溶かして固めたもの、つまりトコロテンの主成分です。また、これを凍結乾燥したものが寒天。

#今日の構造式 130

合成繊維も種類はいろいろありますが、中でも最強の一角を占めるのがこのポリパラフェニレンテレフタラミド。あまりに長い名なので、「ケブラー」という商品名がつけられています。重さあたりの引張強度が鉄の5倍にも達する上、-200℃から160℃という広い範囲で強度を保ちます。