八光流のTwitterイラスト検索結果。 16 件

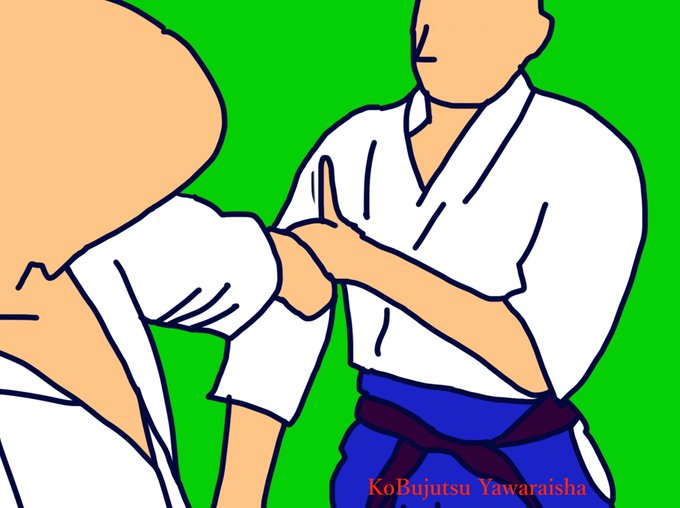

【 掴んで殴打を捌く“立当” 】

この技の稽古には受け方の“充分な攻め”が必要。掴んだ手を直ぐに手を離す様な受けでは稽古にならない。と言うか、直ぐに自らの掴みを外せる様な技量の相手は本来、モノ凄い強敵。この技の稽古は八光流柔術の基本技術を学ぶ為のモノなので、趣旨を踏まえた稽古が肝要。

【 雅勲は崩し八分 】

八光流柔術の代表的な技法の一つである「雅勲」は手指の使い方云々よりも相手を不安定にさせる事が重要だと思いますが、相手を崩す為には「廻したり」「丸めたり」の動きは禁忌、、、ではないでしょうか?

【 指先と鼻先の話 】

イラストにするとこんな感じです。

このイラストも2年ぐらい前のモノだと思いますが、八光流柔術は原則的に身体を伸ばして使う技が殆どだと思います。 https://t.co/uZuE5AMuVz

【 最近の稽古から 】

初段技 座り技「腕押捕」

座り技で相手を組み伏せる時は

中途半端な段階で移動しない事。

移動の為に腰を上げると

重心が上がり相手に対する圧が

弱まるので、完全に俯せではない

相手から蹴りを入れられる

余地が生じます。

移動は相手を完全に潰した後で。

#八光流

【ブログ更新】

型の現実性(リアリティー)について

書いたつもりが後半は

「八光流逮捕術」の宣伝みたいに

なってしまった。

https://t.co/3taEjZCQ56

【初段技 腕押捕】

八光流柔術では基本技であるが、

この技は難しい!

手を捻る意識で臨むと

全く上手くいかない。

柔術の技だが

半ば剣術(或いは杖、棒)の

意識が重要。

https://t.co/eneHeZmbae

【初段技・打込捕】

安易な円運動に逃げず

コンパクトに

詰めていくのが

ポイント。

そう言う意味では

八光流の特徴を

よく表した型。

https://t.co/FIpI4v8bOK

【椅子諸手押捕】

前回、ブログで紹介した

横片手押捕の次に学ぶ型。

椅子に座ったまま技を掛ける想定なので

その場から一切、動かない。

動きの少ない八光流の特徴が

良く出ている型。

椅子が登場する事も昭和初期に

創始された時代背景が

反映されていて興味深い。

https://t.co/xpJvs7Ej5Q

【姿勢の維持】

八光流ではよく「背中を壁に引っ付けた感じ」で立てを言われる。

「手が出て頭が出て姿勢が崩れる」と言うのは技の効き目を下げる典型的なパターン。姿勢を見直す事で見違える様に良くなる。

【胸押捕】

亡くなった板橋の先生は「胸で押させて捕らえる」から胸押捕と説明されていた。何れにしても、手で捻って極める技ではないが、ついつい、見た目で判断してしまう。

八光流の技は動きが小さい。

直伝を受けないと、分かりづらい感覚。

【ブログの更新】

非対称な動きを引き出すための具体的なワークの紹介です。

#八光流 #柔術 #武術

https://t.co/Hn7P9xqYZK