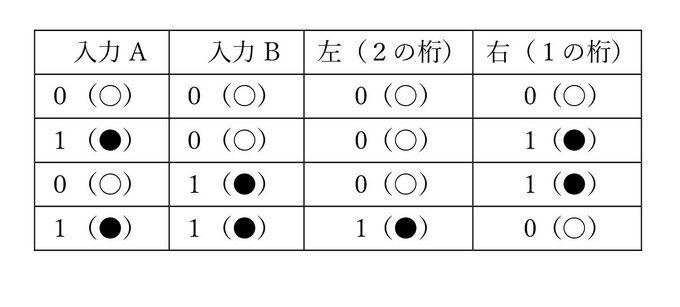

囲碁計算機のTwitterイラスト検索結果。 8 件

半加算器の続きです。1枚目、片方が黒の場合は、白・黒と出力され1+0=01となります。

2枚目のようにどちらも黒の場合は右上黒1が大きいので黒石が取られ、逆に右下は白が取られます。1+1=10(2進数で2)となります。因みに終局図では▲が埋まり地が減ることになります。

#囲碁計算機

囲碁の仕組みで半加算器を作りました。

2進数で、0+0と0+1と1+1ができるものです。

3枚目のように、左上側がAND演算、右下側がXOR演算の出力です。黒石が1、白石が0です。

ABどちらも白(0+0)で囲碁を最善に進めると、どちら側でも白石が取られ、00と出力されます。

#囲碁計算機

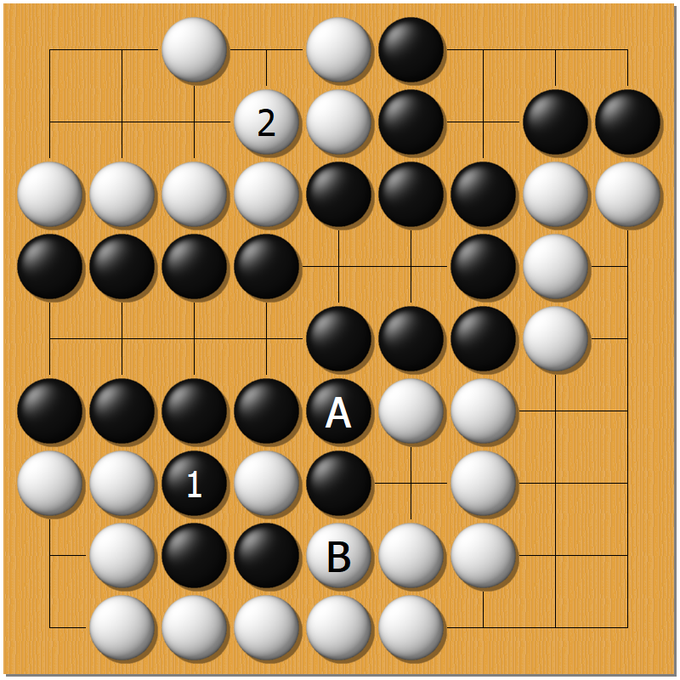

XNOR回路です!

ABの色が一致しているときに黒が取られ(出力され)、違うときに白が取られ(出力され)ます。

XORの逆です。右上のセキの形は、計算機作りに便利な手筋なのでこの機会にマスターしちゃいましょう!

#囲碁計算機

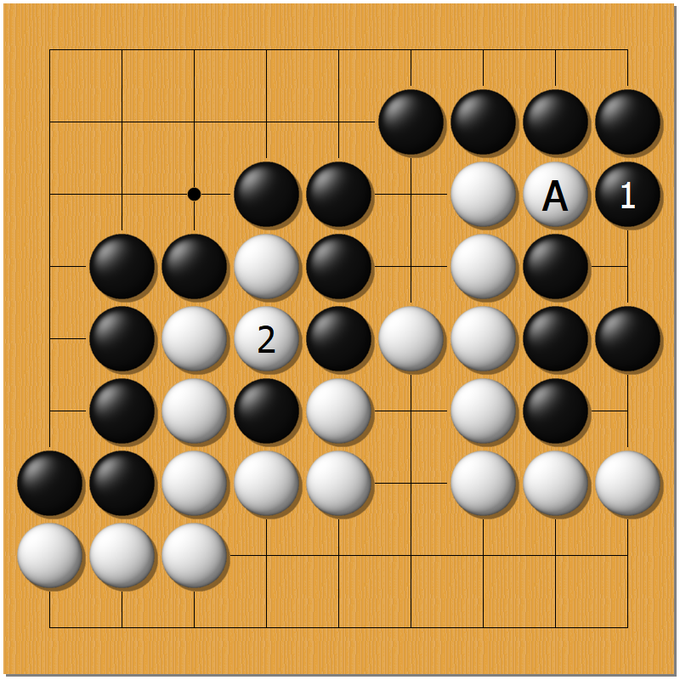

XOR回路です!

AとBが違う色の場合に黒が取られ(出力され)ます。

同じ色の場合には白が取られ(出力され)ます。

入力により、中央の黒地のでき具合をいじっています。

右下が後手4目、右上が後手3目のヨセ。3枚目の黒1はだいたい6~7目のところです。

#囲碁計算機

続いてOR演算です。

2枚目の図のAとBについて、少なくともどちらか一方に黒石があれば黒石が取られます。両方白石の場合のみ、白石が取られます。

3枚目のように黒石があれば左上後手五目に先着できますが、4枚目のように白石のみだと黒三つがピンチなので、黒1と取る必要があります。

#囲碁計算機

数日かかりそうなので先に結論の図だけ。

1枚目が半加算器。2枚目が繰り上がりがある場合の図で、二つを組み合わせて全加算器となり、同じ桁数同士の2進数の足し算が実現するという構想となります。

やはりABに白(0)・黒(1)を入力して、最善に進めて石が取られ、出力となります。

#囲碁計算機

囲碁で二進数の加算機を開発しました。主な論理演算から解説します。

0と1を白・黒で表し、碁盤に入力してから最善に囲碁を進めると、どちらかの石が取られ、それを出力とします。

まずANDです。2枚目のABが両方とも1(黒)のときだけ、黒が取られます。片方でも白なら白が取られます。

#囲碁計算機