土田麦僊のTwitterイラスト検索結果。 11 件

陰暦 2月は #梅見月 とも呼ばれ、まだ寒い冬のなか早咲きの梅を探して歩くことを探梅(たんばい)といいます。

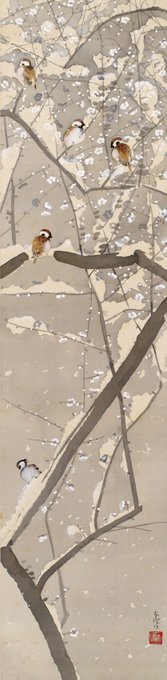

こちらの作品は大正から昭和期の日本画家 #土田麦僊 によるもので、雪のなかで咲く梅の木に5羽の雀がとまっている様子を描いています。@tokyofujibi

Tsuchida Bakusen (土田麦僊, 1887–1936)

Sparrows and plum blossoms in snow

1920

#painting #hangingscroll #art #Japan

…京国近美のコレクション展後期では土田麦僊(1887〜1936)の「大原女」が。「罰」も列んでたし、前期は「海女」があった。京都市美術館のコレクションルーム展のポスターとして「平牀」が街じゅうに貼られてる。メモリアル年でもないのに贅沢。

https://t.co/Wetxxek7G9

https://t.co/F768bomTkD

土田麦僊,Tsuchida Bakusen『雪中梅』(東京富士美術館所蔵)「東京富士美術館収蔵品データベース」収録

https://t.co/vGNZ3y4HE8

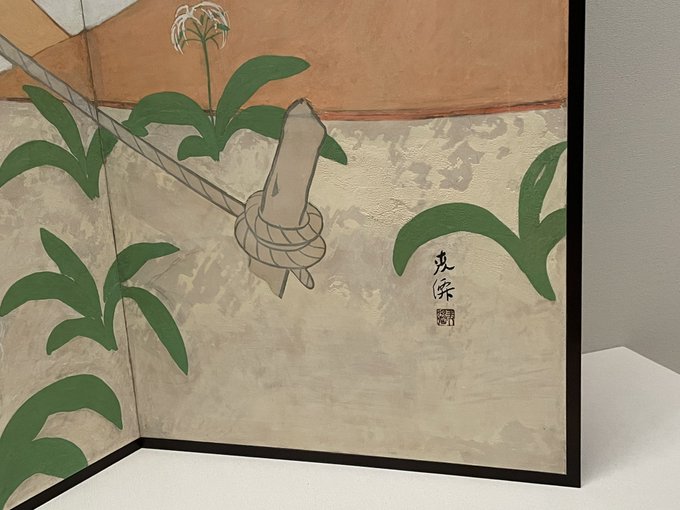

土田麦僊26歳「海女」(1913)パリで流行りのプリミティヴ(イズム)を衒いつつパズルのように明快な画面を謎解きせずに投げ込むパフォーマンスのような画だと私は思う(右隻隅には縛られた男根?)

https://t.co/N6N5WhCPJl

https://t.co/16r6ecN5XX

https://t.co/do8Gevf026

https://t.co/zAqujW3tXy

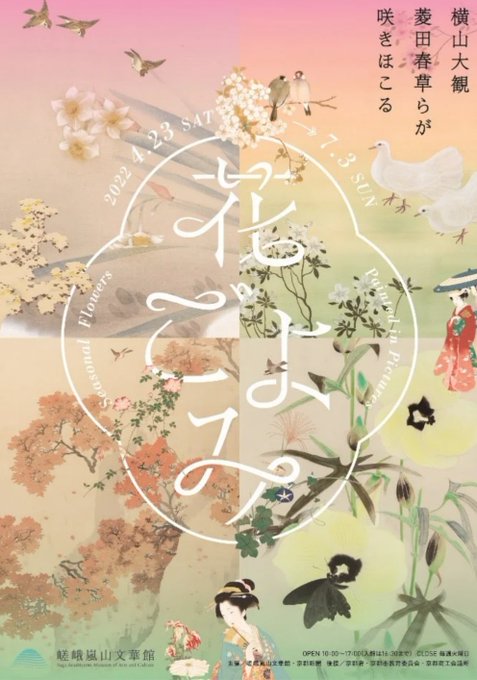

【探訪】景勝の地・嵐山で花を愛でる――嵯峨嵐山文華館 「花ごよみ―横山大観・菱田春草らが咲きほこる―」展

渡月橋から指呼の間にある同館で、近代日本画の巨匠の名作を味わえます。速水御舟、土田麦僊、加山又造なども。春の古都めぐりにいかがでしょう。7月3日(日)まで。 https://t.co/U76bFZAqWo

近代日本の画家のなかで、ぼくがとりわけ心ひかれるのは、この夢二の他に、村上華岳、速水御舟、今村紫紅、土田麦僊などだ。これらの画家に共通しているのは、身を切られるような鋭く重い孤独感だ。それゆえにその作品にはえもいえぬ哀愁が漂っている。

石本正 「画家のことば 六 」

野長瀬三摩地監督の実父は著名な日本画家野長瀬晩花ということを知りました。土田麦僊や村上華岳と活動していたのですね。岡本神草とも関わりがあるらしい。いろいろ興味深い人脈です。サマディーという名前を監督につけたのは挽花画伯か?

野長瀬晩花「初夏の流」(1918)

土田麦僊《芥子図》(山種美術館)。芥子の花言葉は、「慰め」「忘却」など。つぼみから開花、散った後の花芯まで、野に咲く芥子の変遷する姿を描いた作品。麦僊はこの題材を好んで、各地で芥子の写生を行い、自宅で栽培もしたそうですよ。(山崎)