意外と知られていない戦国時代小ネタのTwitterイラスト検索結果。 43 件

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

浄土真宗では加持祈禱は御法度

親鸞の教えでは“雑行雑修”と言い、現世での利益を目的とする加持や祈禱、占いを禁じていた

しかし様々な宗旨が混在する一向宗では普通に行われていたようで、本願寺は加持祈禱や占卜は禁止、最悪破門が言い渡されていた

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

本願寺法主と関連寺院住職は世襲

そもそも浄土真宗開祖の親鸞が妻帯者で、歴代法主は法統ではなく血統

本願寺中興の祖・蓮如が布教を進めて一揆持ちの国になった加賀三箇寺や信長と戦った長島願証寺、三河一揆を起こした本證寺の指導者も蓮如の子孫揃いである

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

大阪府堺市の南宗寺には家康の墓と伝わる無縫塔があるが、大坂の陣の頃に南宗寺は今とは違う場所に建っていた

この話に限らず、墓とか供養塔とか首塚というものは区画整理や道路事情などで移動している場合がある

#墓石に魂は宿るのか否か

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

本願寺と一向一揆は割と教義が違う

親鸞の法燈を受け継ぐ本願寺と異なり、一向宗と俗称される在野の浄土真宗は他宗の教義や独自の解釈が混じる

特に悪人正機を曲解した造悪無碍、浄土真宗信仰を誓ったら何をしても極楽行ける論は本願寺も再三否定している

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

戦国時代の水軍は海賊衆なので片っ端から商船を襲う…わけではない

制海権のある領域を行き交う商船の帆の大きさや櫓の数、積荷の量などから換算する関銭(通行料)を徴収しており、これを支払っていれば襲わないし警固料を支払えば護送もしてくれる

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

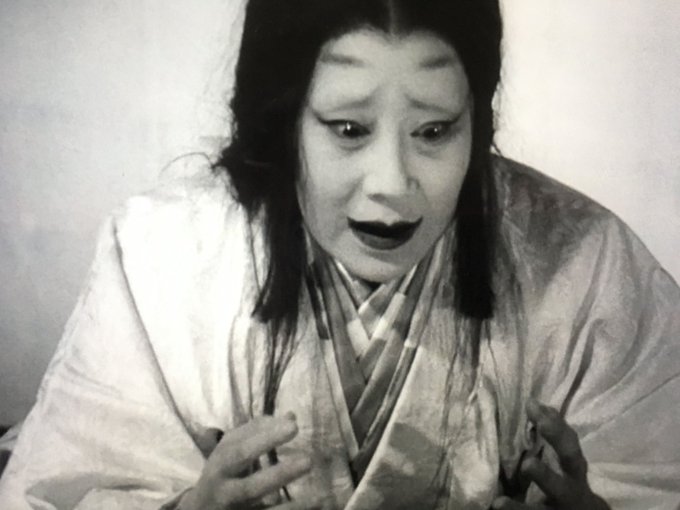

戦国時代と現代では美女の認識が違う

基準は様々だが髪が黒く艶々しく長いこと・一重瞼の切れ長い目であること・唇が厚く口が小さいこと・頬骨や顎の骨が出ないふくよかな瓜実顔であることなどが挙げられた

#能面の小面とか源氏物語絵巻とか #変なの混ぜるな

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

織田信長は桶狭間で今川義元の本隊を徳川家康の部隊だと思っていた

信長は突撃前に攻撃を仕掛ける敵部隊は昨晩夜通しで大高城に兵糧を運んだあと休まず取って返して疲れてる、だから勝てる!と訓示しているが、それは徳川家康部隊の事である

#信長公記首巻

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

合戦で足軽に兵糧が毎日配給されるのは、まとめて渡すと無駄遣いされるため

足軽は待機中に飲む打つ買うの三道楽煩悩に耽り、対陣が長引くと足軽相手の商売人が来るので兵糧を取引に使いかねなかった

また、ドブロクなら米があれば比較的簡単に醸成できた

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

弓足軽は矢を撃った後に隙がある…とは限らない

弓足軽には矢箱持ちという換え弓や矢の運搬、射撃介助の雑兵が付いている

矢箱持ちは主人が射撃した後に矢を渡す、次の一射を番えるまで敵を防ぐ役目がある

弓足軽は撃つことに専念でき速射が可能になる

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

蜂須賀至鎮は李氏八極拳ばりの震脚が踏める

徳島城公園の枯山水庭園には“義伝公踏み割り石”とよばれる石橋が架かっている

中央が割れているが、毒を盛られた至鎮が口惜しさのあまり踏み割ったとの伝承が残されている

#新年早々ネタ切れか

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

年末に笑うとひどい目に遭うのはダウンタウンだが、戦国時代頃の中世ヨーロッパも迂闊に笑えなかった

年代やお国柄にもよるが、キリスト教宣教師は特に一部を除き人前で笑う事を忌避していた

他者への侮蔑、悪魔の所作、精神障害者を意味するとされた為

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

戦国時代の途中でポルトガルはスペインに併合されている

1580年にスペイン国王フェリペ二世がポルトガル王位を獲得し同君連合となったため

新大陸に強いスペインとアフリカインド沿岸、東南アジアに強いポルトガルが合併し“太陽の沈まない帝国”が完成した

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

武田勝頼の馬印は信玄の後継者なのだから当然『孫子の旗』…

ではない

十七世紀後半作と伝わる長篠合戦図屏風には、勝頼本陣に『白地に黒の大文字』『総白に白招き』が立っている

理由は詳らかではないが、勝頼が正当な後継者ではない論拠となる事がある

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

三好家には“偽証罪”がある

三好実休の施政を参考に篠原長房が作成した分国法『新加制式』に定められており、余りに酷い偽証の場合は証人の所領没収あるいは死罪が課せられた

新加制式では他にも、付届けが当前な時代ながら贈収賄罪も定められている

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

戦国時代にも“石田散薬”的な薬があった

陰流の祖・愛洲移香斎が考案したという“愛洲薬”がそれで、打撲・内出血・火傷から婦人病にまで薬効があった

上泉信綱を通じて山科言継に伝わり、よく聞く薬であったらしく言継は請われて愛洲薬を度々処方している

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

“マラリア”患者は戦国時代にも居た

史書に散見される“瘧”(おこり、瘧病)がそれと推測されており、三好長慶の弟・十河一存や山科言継の正室・南向などが罹患したとある

言継は漢方薬に心得があり、妻に五苓散・麦門冬湯などを調合処方し与薬している

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

戦国時代、朝廷の御料所や公家達の荘園は武将達に横領され捲ったが、実は足利義輝もしっかり横領している

言継卿記で名高い山科言継も義輝に横領された荘園返還を義輝の母・慶寿院に仲介を依頼している

#横領されたって事は何かあるだろうけども

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

関ヶ原の合戦後、東軍は関ヶ原の“掃除”をしている

規模の割に早く集結したこともあるが、国内で起きた最後の合戦から九年も経っていることもあり武将達の合戦流儀や風潮が変わった事が伺える

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

“信長包囲網”は足並みが揃わない時は果てしなく揃わない

信玄上洛開始と同時に帰国する朝倉義景、地元の一向一揆ばかり先陣に据えて顕如が苦情を言ってもハイハイって言うだけの浅井長政、大坂と越前で内部抗争する一向宗など、揃わない時はとことん揃わない

#意外と知られていない戦国時代小ネタ

永禄の変後、三好家は足利義輝の葬式を黙認し、弔いたいという寺院を褒賞している

義輝は京都の守護者としては及第点だが庶民人気は高かったようで、歿後も度々市井の民が慰霊祭典を施行しており、三好家も弔った寺院へ特権許可や領地寄進を行っている