樹木漫画のTwitterイラスト検索結果。 13 件

#樹木漫画 #リン子の絵日記 今回は「 #サクラ 」です。平安時代の貴族も歌を詠んで楽しんだ花見。サクラは田の神様が宿る神聖な木といわれ、農民にとっての花見は、春になって里におりてきた神様をサクラの木の下でお迎えしてもてなす豊作祈願の行事であったそうです。

https://t.co/U4aV0QpHEk

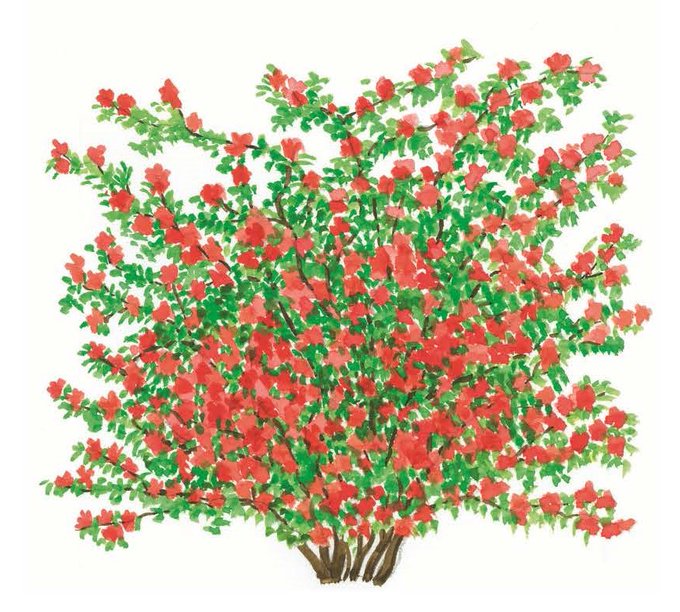

#樹木漫画 #リン子の絵日記 今回は「#ツバキ」です。寒空の下、鮮やかな花の色が目を惹きます。名の由来は葉に厚みと艶があることから厚葉木(あつばき)、艶葉木(つやはき)、光沢木(つやき)、光沢を表す古語「つば」から「つばの木」が変化したなど諸説あります。

https://t.co/U4aV0QpHEk

#樹木漫画 #リン子の絵日記 今回は「 #ヒノキ 」です。国宝法隆寺など神社仏閣の代表的な建材です。伐採後200年かけて強度が増していき、その後1000年かけて徐々に弱くなるという材の特性があり、伐採から1200年が経過しても伐採時とほぼ同じ強度があるそうです。

https://t.co/U4aV0QpHEk

日本人と木の付き合いをご紹介する #樹木漫画 #リン子の絵日記 、今回は「 #ユズ 」です。冬至に入るユズ湯には血行促進で体を温める効能と、古来、強い香りは邪気を祓い身を清めると言われており、風が運んでくる邪気「風邪」をユズの香りで祓うという意味があるそうです。

https://t.co/U4aV0QpHEk

日本人と木の付き合いをご紹介する #樹木漫画 #リン子の絵日記 、今回は「 #ヒイラギ 」です。ヒリヒリする痛みの意「疼く(ひいらぐ)」が由来のとおり、葉のギザギザなトゲが特徴的ですが、古木になるとトゲがなくなります。また、マルバヒイラギは初めからトゲがありません。

https://t.co/U4aV0QHj2U

日本人と木の付き合いをご紹介する #樹木漫画 #リン子の絵日記 、今回は「 #カキノキ 」です。名前の由来は秋になると"赤き実"を付け"赤き葉"となりその姿が「赤木(アカキ)」から「カキ」となったと言われています。(諸説あり)

#桃栗三年柿八年 の続きって沢山あるのですね…

https://t.co/Ue8IhCQ54T

日本人と木の付き合いをご紹介する #樹木漫画 #リン子の絵日記 から、「#ヒイラギ」をお送りします。

秋に白い花が咲き、甘い香りにセイヨウミツバチが蜜を集めにやってきます。

#林野庁 #樹木 #漫画 #イラスト #イラスト好きな人と繋がりたい

https://t.co/68IWvzYWJE

日本人と木の付き合いをご紹介する #樹木漫画 #リン子の絵日記 から「#スギ」をお送りします。酒、味噌、醤油の樽はスギの板を組み合わせてつくります。

#すぎ玉 は大神神社(奈良県)で美酒づくりを祈願してつるされたものが江戸時代に広がったのが始まりなのだとか。

#林野庁

https://t.co/68IWvzYWJE