美術史のTwitterイラスト検索結果。 394 件

「掛け軸の表装」という他にはない視点から、室町から近代までの日本美術史を押さえることができる、早稲田エクステンションセンターの講座。

私の先生による講座です。もし日本美術に興味があったら覗いてみてね。

https://t.co/H681hrqZxe

「掛け軸の表装」という他にはない視点から、室町から近代までの日本美術史を押さえることができる、早稲田エクステンションセンターの講座。

私の先生による講座です。もし日本美術に興味があったら覗いてみてね。

https://t.co/FtbiJfBRut

若い頃はいろいろ望みもあったよ。絵で生計を立てたいとか公的な美術館に収蔵されたいとか美術史に名を残したいとか世界で活躍したいとか…でも今は毎日楽しく描ければそれで良い。絵を描きたいだけなんだ。描くことそのものが夢なんだよ。運良くその先があればそれはそれで嬉しいかなって感じ☺️

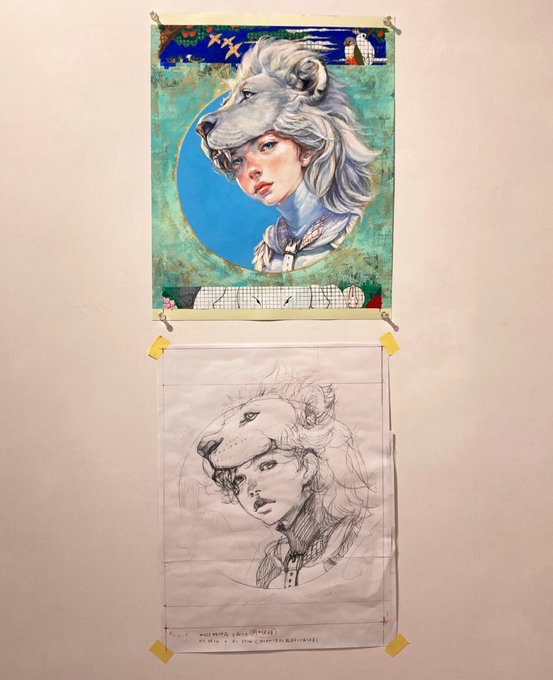

付箋girl®︎個展「記憶の合唱」

出品作@Shoplusone_sho

paper : mixed media

ピンとくる美術史好きの方でもそうでなくても楽しいといいなと思いながら描いてました

それをまさかの、流石の面白い展示方法で:)

何の気なしに絵に添えてお納めしたお願いのための下図が並んでいました

大塚国際美術館、作品に触れるし接写できるのが嬉しいところ。

陶板画であるので一定以上の大きさの作品には合わせ目が入ってしまうのが悲しいところ。

西洋美術史の学びと啓蒙、理解促進という点ではとても良い環境でした。

7.古家 博美(ふるや ひろみ)

CoC「白い言の葉」の探索者

民俗学、博物学、美術史方面で学芸員の勉強をしている子だったので「古民家」「博物学」「美術」から名前をとった。

天拝山で菅原道真が天神になる瞬間を描いた『道真天拝山祈祷の図』。美術史学者古田亮曰く千分の一秒のシャッタースピードで撮られたような一瞬の世界を描き出しているとされるのだ。

美術史の流れで見るターナー『雨、蒸気、スピード-グレート・ウェスタン鉄道』(1844年)も興味深い。機関車を描いた初期の絵画なのだが、こんな速度で動く物体を初めて見た驚きが斬新なタッチに結びつき、後の印象派も予告。自然を多く描く印象派の誕生に機械が貢献したかもというのも逆説的で面白い

#生で見てほしい私の作品

ステンドグラス風アクリルスタンドに再現したガラスの風合い(透明部分にも。)

筆一本から生み出される線と面、鉱物が持つきらめき。

まぁ、アナログ融合させたデジタルが本領なところではあるので、原画は副な認識あります。それでも日本美術史とデザイン史を意識しつつ。

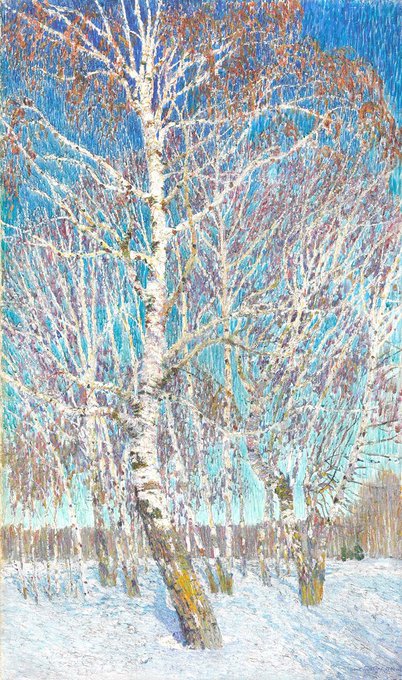

ハンガリー出身のロシアの画家イーゴリ・グラーバリ(1871〜1960)の作品。寒々しい銀世界を分割主義的な手法で描いています。美術史家として大著『ロシア美術史』を執筆。またイコンの修復も手がけ、その歴史的価値の復権に貢献しました。

まぁ、西洋美術史においては基本ヌードはNGだが聖書や神話をモチーフならOKだったのはよく知られた話だったしな。(左:ホルツィウス「洞窟の中のロトと娘たち」 右:アイエツ「隠者に扮するマグダラのマリア」) https://t.co/0BhyDtXkvI

昨年秋に続いてフォンス・フローリス古楽院で美術史講座を担当することになりました。https://t.co/k3lw3PhtdB

ルネサンス(Renaissance)は「再生」を意味するフランス語で、主に15~16世紀のイタリアにおいて古典古代、すなわち古代ギリシア・ローマの文化と芸術が復興された現象を指しています。

カウントダウン:3月17~19日「風と星」個展までの青木猿頬作家活動をザックリ振り返る⑤

2020年7月に引き算の作風で個展を開くも跳ねず。

でもその際に「青木さんはどう描いても青木さんの絵って分かるよね」という言葉で目が覚める。

そして「美しい」とは何か、西洋美術史などを勉強し直す。