いつの間にか部屋に大量の奴らがいて、私はその全てから槍を向けられていた。

急いで逃げなければならないが、私のことを実験材料としか思っていない両親にショックを受けた私は、その場から動くことはできなかった。

奴らが私の腕を掴む。だが、掴んでいたのは、私が見捨ててしまった親友だった。

「じゃあどうすればいいの?」

「だから私たちは考えたんだ。人類存続の方法を」

「そして思いついたのよ。別の女王個体を作り出して全ての個体を支配下におけば、これ以上増えないと」

「その女王個体の策定なんだがな。私たちの娘であるお前が適任だと思うんだ」

「大丈夫。私たちの研究は完璧よ」

「母さん!」

「良かった、無事だったのね」

「母さんは変わってないんだね…」

「この人を見て驚いたでしょう。研究者は実験をする側で実験を受ける側じゃないっていつも言っているのに聞かなくて」

「ハハハ、面目無い」

「ねぇ、教えて。あいつらは何?2人の研究と何か関係があるの?」

「表の奴らの目は青かっただろう。あれは私たちが改造した個体でな。私の命令に従うんだ」

「それよりもその姿はどうしたの…?」

「これか?お前の姿を再現してみたんだ。中々似ているだろう」

「そう言うことじゃなくて…!」

「奴らの針の研究の一環だ。自分で試さないと気が済まない主義でね」

そこにいたのは自分自身を模した様な姿をした奴らだった。

そいつの一声により、奴らは全て動かなくなった。

まるで指揮官のようなそいつがこちらを見ると驚きの表情を浮かべた。

「驚いたな。家でじっとしているかと思ったが、ここまで来たのか。しかも無傷で」

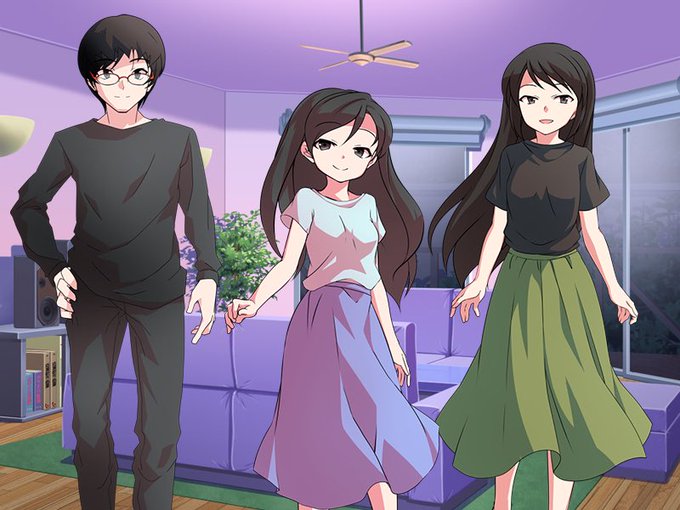

「そのメガネ…もしかして父さん…?」

「誕生日おめでとう」

「ありがとう、父さん」

「ちゃんとケーキもあるからね」

「うん!」

両親に誕生日を祝ってもらったのは3年前が最後だ。

その日以降、仕事が忙しくなった2人は、揃って家に帰って来ることが少なくなり、家族3人で過ごす時間はほとんどなかった。