「厩の守神が猿」の信仰は古く、鎌倉時代に描かれた石山寺縁起絵巻にも厩に猿が描かれている。

また猿回は馬屋の祈祷が、大衆芸能になったと言われている。

馬の繋ぎ場の上の出っ張り(右写真)は「猿耳」といい、馬と猿の切っても切れない関係が伺える。

右:彦根城馬屋

馬上杯

馬上で酒を飲みやすいよう高台が高い杯。

酒好きで有名な上杉謙信公も直径12cm、3合仕様のどデカい馬上杯を愛用していたらしい!

モンゴルで聞いた話だが、ベロベロに酔っ払っても、馬に乗っていればちゃんと馬が家に連れて帰ってくれるとの事。

謙信公も安心して馬上で酔っ払ってたかも?笑

「かつての日本の馬」と一口で言っても、その特性により武士が乗る「乗系」と荷物を運ぶ「荷駄系」に分けられる。

「乗系」は騎乗に適した特性を備えた馬を選抜し、飼育方法も特別だったようだ。武士が乗った乗系の軍馬は、人間でいうとトップアスリートの様な存在かも。

左:乗系 右:荷駄系

「虫の垂れ衣」(むしのたれぎぬ)

平安から室町時代に主に女性が旅行の際などに用いた、笠のまわりの薄い布。

苧麻(からむし)で出来ていて、虫除け、日除けのほか、顔を隠す効果もあったと思われる。

右:木曽馬系和種馬:翼

#紅葉台木曽馬牧場

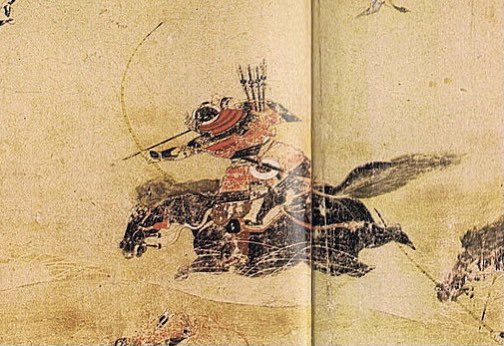

しっかりと和式馬術を習得した乗尻になると、手綱には頼らず、ほとんど体重移動で馬をコントロールできるようです。

また、和鞍の作りも体重移動が伝わりやすい構造になっています。

昔の絵巻見ても手綱が弛んでいて手綱に頼らず乗っている事がうかがえます。 https://t.co/ArxDYEfcD1

3月20日(土)小田原城址公園🏯で

和種馬🐴+和式馬術の祭典

見どころは「お昼の演武」‼️

初!各地の達人が一堂に会し和式馬術の真髄を披露!

和式での馬場、戦闘馬術、馬上舞の演武はめったに観られませんっ✨

古の騎馬武者に是非会いに来てください❗️

屋台の出店もあるようですよ(^^)

#小田原

月刊秘伝12月号‼️(11月13日発売)

「武と馬」第二弾掲載されます。

今まであまり知られてなかった騎馬武者の秘密が解き明かされるかもしれないっ!

貴重な木曽馬系和種馬に鍛え抜かれた武術家が乗って様々な角度から検証!

発売が待ち遠しいな(^^)

#月刊秘伝 #紅葉台木曽馬牧場 https://t.co/mM3IYFcZzD