西洋美術館の常設展で新収蔵のラファエル・コランの油彩画を観た。コランは東京藝大2代目美術解剖学教授、久米桂一郎のフランス留学中の師。のちにパリ国立高等美術学校で教鞭を執る。1枚目左:『楽』(1899)、右:『詩』(1899)。

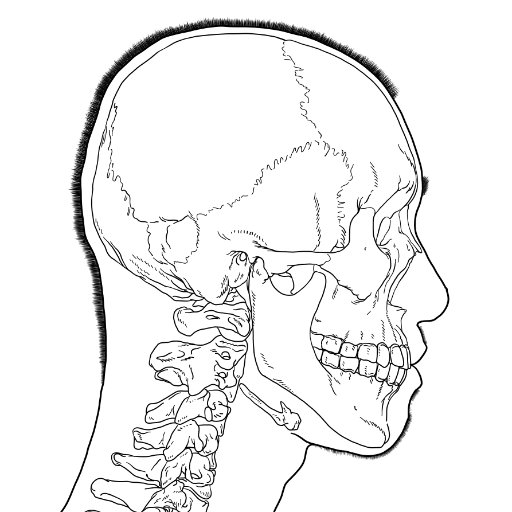

中間層の筋は、皮下に観察できる範囲を示すと、美術解剖学を学ぶ人にとって理解しやすくなる。もっと踏み込んで、触知できる範囲を示せば、医療にも応用できるだろう。

現代の解剖学は、医学・医療の発展のために死後自分の体を提供してくださった方々と、その家族や親しい友人の思いで成立している。このことを心に留めておくと、絵を描くための技術よりも踏み込んだ知見や興味が得られる。

レンブラント『テュルプ博士の解剖学講義』(1632)は、前腕の筋群の起始(肘側の付着部)を理解するのに有効な「間違え方」をしている。博士が持ち上げている屈筋は、二枚目の概念図(左右反転、Bammes. Die gestalt des Menschenより)の緑に対応する。

美術解剖学で記載されない胸腹部内臓は、確実に体幹の外形に影響を及ぼしている。これを美術向けにどう記述すればいいか以前から考えていたが、位置と形態、質感、働きなどを書けばいいのだ。少々のトリビアを交えて。

古代ギリシャの研究者が「古代ギリシャで美術解剖をしていた記録がない」と言っていたが、人体解剖をしていたかに関しては身近な解がある。ガレノスによれば、十二指腸は古代ギリシャのヘロフィロスが命名者とされる。十二指腸のC字の部分に手を添えて測るとおおよそ手幅3つ分=指12本分の距離である。

20世紀初頭まではしばしば医師が美術解剖学を教えていた。著者や画家が解剖体験しているので、教科書の内容や図も信頼できる。このシビアさは、医学が命を預かる学問の一つであることに由来しているように感じる。

モリールの教科書に掲載された図版は、モリール自身と画家のヘルマン・サックスによって描かれた。サックスの図版は、単純かつ太い線で描かれるが、これはモリールが学生に教える過程で、この方が彼らの印象に強く残っていたためとしている。見せ方もオリジナリティの高いものが多い。

先ほどの巨人族の像に比べ、フェイディアスとその工房によるパルテノン神殿破風彫刻は、歪みやたわみが自然に再現されている。イリッソス(川の神、前438-432)。

三角筋。中部と呼ばれる外側の筋束は、ヘリンボーンのように傾斜(羽状角)が互い違いに配列されている。体表から観察すると、上腕の外転(収縮)時に筋束に沿った細かな起伏が現れる。