逃げ上手のTwitterイラスト検索結果。 1,120 件中 7ページ目

週刊少年ジャンプ連載中『逃げ上手の若君』今週本誌、4周年記念巻頭カラーイラストのお手伝いさせて頂きました。よろしくお願いします。節分ー!👹👹👹 @ansatsu_k

184

1035

「逃げ上手の若君」連載四周年、心よりお祝い申し上げます💐✨️

これからも、この物語が四季折々の花のように、私たちの心を彩り続けてくれることを願っております。

188

1196

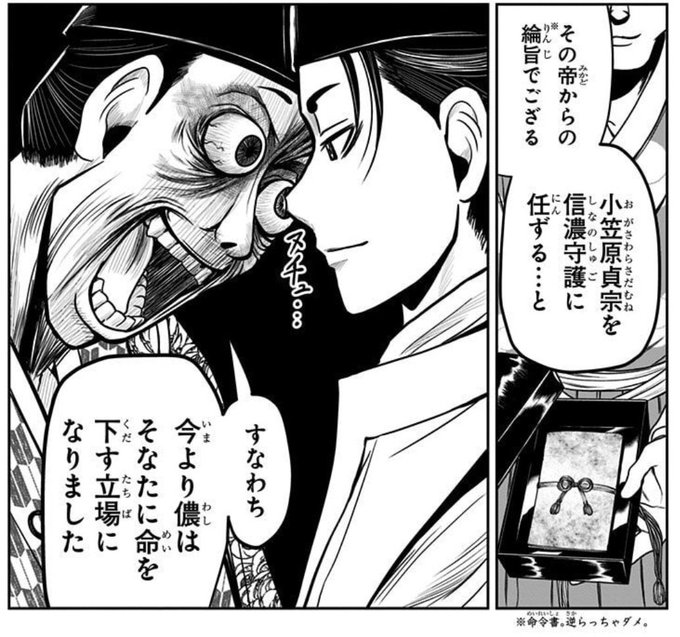

そんな状況で一貫して足利尊氏に従い信濃守護となった貞宗は紛れもなく一族中興の祖だったわけです

小笠原流礼法創始者としての功績は先の名鑑で書いたように、子孫が箔付けの為に盛っている部分がありますが盛るに足る偉大な祖という証左です

https://t.co/UxxVObuuNT

#逃げ若 #逃げ上手の若君

56

210