江戸時代のTwitterイラスト検索結果。 3,657 件中 65ページ目

◆六日年越し◆

江戸時代「六日になずなを買って、同夜と七日暁と再度これをはやす」とあります。

「七草なずな,唐土の鳥と…」

6日の夜、翌日の七草粥に入れる七草をまな板に載せ,神棚の前で包丁でたたきながら唱えました。大陸から鳥が疫病を持って来ないうちに追い払うという意味も込めている。

コ!注目招城中の[正月]柳川城ちゃんなの!舞鶴城の別名がある彼女だけに鶴でめでたいなの♪台詞で『柳川凧を揚げに行くのですが殿も行きませんか?』とあるように柳川の地には江戸時代から伝わる民芸品の凧があるなの♪縁起物として親しまれていて一番の人気はこのイラストのだそうなの! #城プロ

リアルを追求して、人間味溢れるおっさんばかりの現場の描写は大好きなのですが…

あえて女性に置き換えるファンタジーも面白いとの考えから、軍装を楽しむプラモデルを女性モデルにしてみようと思い付いたのが #歴装ヲトメ 発案の一因でしたが…

まさか江戸時代から行われていたとは…(^^;

>RT

江戸時代、お伊勢参りなら通行手形は出してもらいやすかった。

この事実を改めて考えたい。

そして参宮客の熱気を見つめ、その背後にあるものを考えていた人物の一人が、伊勢松阪の人本居宣長先生である。

おかげ参りの熱気や熱狂が伊勢に集まる。

それが『古事記』へと最終的に繋がる。

#びびび

今日は何の日

『元日』④

元旦に門松で年神(歳神)様を迎え、井戸から邪気を除くとされる若水(わかみず)を汲んで神棚に供え、お雑煮やおせち料理を食べて新年を祝う。このような風習は江戸時代からあったものだって。

選手です

今年は寅年!!③

春雷館理事長!

はるさん!

こんばんヤス!

みんなお蕎麦食べてるヤス〜?

蕎麦の栽培は平安時代からあったヤス!

たぬやすくんたちは蕎麦がきで食べてたミソ。

長〜いお蕎麦は江戸時代に入ってからヤス。

麺としてはうどんや素麺の方が古いミソ〜。

天ぷら蕎麦美味しいヤスね!

それではみなサマよいお年を〜!

【告知】コミック乱2月号『お江戸八百人間模様』 #オリジナル #漫画 #江戸時代 #お江戸八百人間模様 #コミック乱 #商業誌 #告知 https://t.co/GbOFDEaHdC

ありがとございヤス!

ところで座布団は江戸中期から出てきたのでたぬやすくんの時代はなかったヤス〜

茵っていうの敷いてたヤス

江戸時代も病人や老人用で武士は使わなかったヤス。

大政奉還の絵みても座布団使ってないミソ!

一般的に広まるのは大正以降、大量生産されるようになったのは戦後だミソ https://t.co/56ERJIbRSi

これだけ

江戸時代の一年分

平安時代の一生分の情報量を

1日で取り込み消費する情報社会だったら

そりゃあ情報生命体も生まれるわけだ

1/21(金)10:30~

#長唄講座 『#操三番叟』『#供奴』

講師 杵家弥江道

長唄とは江戸時代から歌舞伎と共に発展した日本の伝統音楽です。

年の初めを寿ぎ祈る三番叟を操り人形が踊る趣向で作曲された『操三番叟』と、忠誠心が厚いけれどそそっかしい奴さんを描いた『供奴』を解説・演奏いたします♪

翻訳を限られたスペースにつっこまなきゃいけないのでけっこうてこずって、今やっと全体の4分の1くらい色を塗ったところです。年明けに出せるといいですねー。江戸時代も年末年始に出版されたみたいだし。

化物昼寝鼾 2巻・コマ5 - Minna de Honkoku https://t.co/rotYgnGEhU #みんなで翻刻

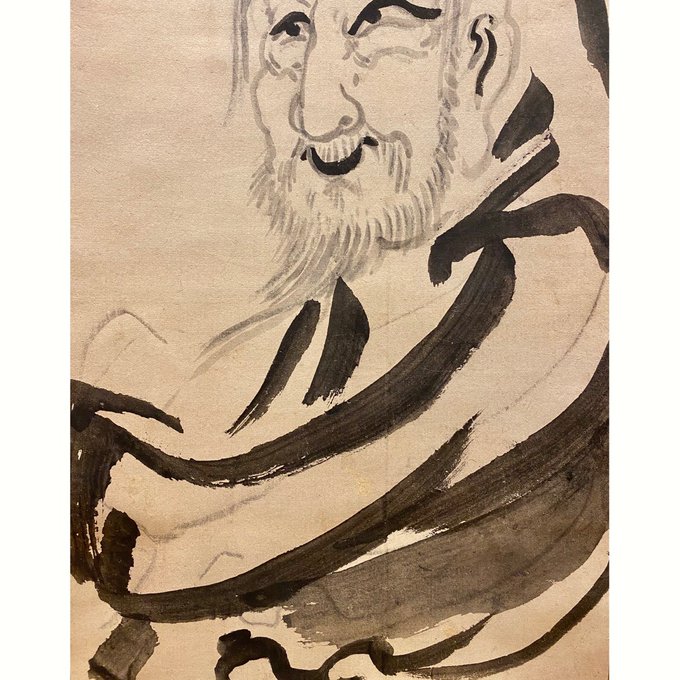

白隠慧鶴

寿老人

紙本 江戸時代 18世紀

Hakuin Ekaku

Jurojin

Ink on paper, 18th century

京都店のウィンドウに飾ると早速に子供の声が聞こえました。

「頭なっが〜、おもしろ〜、これ何なん?」

母親に尋ねていました。

お母さんが答えられたか分かりませんが、白隠さんの伝える力を感じました😌

【来年開催】長期休館となる最後の展覧会。江戸時代に将軍家を支えたひとびとの活躍、宗家に伝来するゆかりの品を紹介する「徳川一門 」展、1/2〜開催

https://t.co/qfnIrHKVoH

#徳川一門 #江戸東京博物館

江戸時代の鳶職人・火消、蚕之助(さんのすけ)。焔に焦がれる蟲の如く生還。顔が凶悪、女性不信。陰間のかわいこちゃんに落ちた(ダイスが物語る)。パーティ最年少、周りの大人達に初心を微笑ましく見守られつつ色々助けてもらう。神仏信じてない上に両親の薬食を口実に獣肉をもりもり食べている。