江戸時代のTwitterイラスト検索結果。 3,654 件中 101ページ目

続いてのとっておきの干物の歴史の話!日本において干物は古くは奈良時代に宮廷への献上品とされたみたいで江戸時代には一般庶民に広まったそうで殆どの干物では天日乾燥(天日干し)が基本ですが工場など大量生産を行う所では乾燥機による人工乾燥が行われるみたいですよ。

ゆるくゆるきゃら紹介してく

ゆるきゃら辞典

滋賀県 ひこにゃん

元祖ゆるきゃら

江戸時代に同地にあった彦根藩の2代目藩主・井伊直孝に縁(ゆかり)ある1匹の白猫をモデルとしている。

#ゆるきゃら辞典

#絵描きさんと繋がりたい

#イラスト好きな人と繋がりたい #illustration

#ひこにゃん

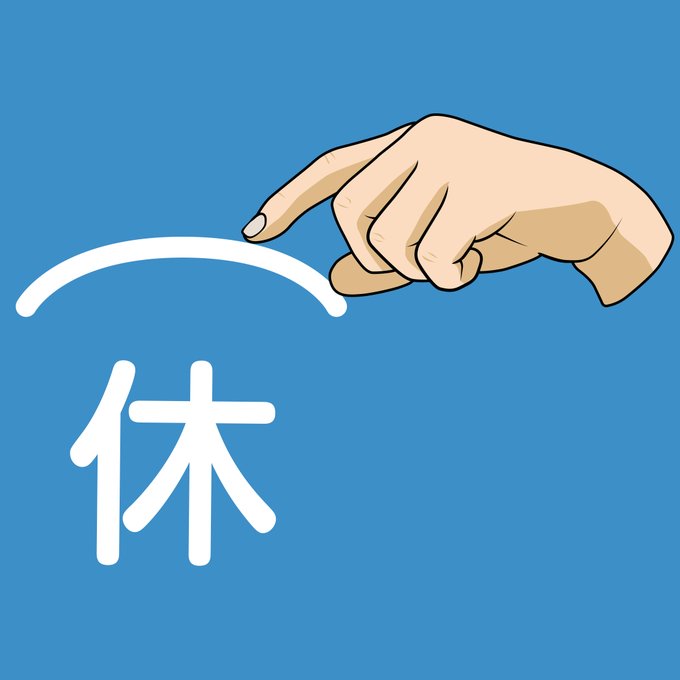

今日は、とんちの日

テレビアニメの一休さんが有名だが、原作は「一休咄」として江戸時代に作られている。

#今日は何の日 #とんちの日

#グラフィックデザイン #デザイン #イラスト

1月9日は【とんちの日】

とんちで有名な「一休さん」にちなんで、今日は「とんちの日」とされている。「一休さん」のモデルは室町時代の禅僧、一休宗純だが、イメージの原型になった江戸時代の説話『一休咄』には実話だけでなく後世に作られた話が多く収録されていると言われる。

#今日は何の日

#春の七草 のひとつ「すずしろ」は大根のこと。消化を助ける大根、江戸時代はお刺身にも大根おろしを添えたそうです。

食あたりを防ぐことから「難にあたらない」、また「大根をおろす」→「大根役者を降ろす」→「厄をおろす」と転じて行って、着物の「大根とおろし金」の文様は縁起物なのだそう。

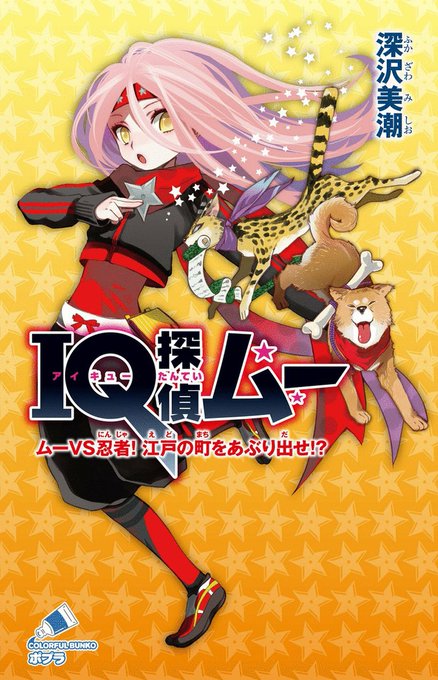

★IQ探偵ムーSpecial★★最終巻までの前夜祭は続く★★第26巻は『ムーVS忍者!江戸の町をあぶり出せ!?』。現代と江戸時代。2つの話が交錯するムーシリーズならではの特別編! 天才探偵タクトも相棒のミクも登場!? 『踊る大運動会』も全力発売中です!https://t.co/ssmJhZuLoJ

本日発売のgood!アフタヌーン2月号に『半助喰物帖』最新29話が載ってます!

呑気にご褒美ピザを食べる半助ですが、一方江戸時代ではぐぐっと進展があったりします。何やら事情を知っていなさそうなこの人は…

#半助喰物帖

UCANBADGE @ucanba さんの牛デザインコンテストに応募します。長澤芦雪の作品のパロディですが、江戸時代の人なので著作権は侵害しないはずです。よろしくお願いします!#デザコン2021冬

おはようございます😃

1月6日は #東京消防庁出初め式

【…江戸時代〜明治時代は1月4日に行われていたが、現代では1月6日の開催が恒例…

「旗本が率いる定火消たちが上野東照宮で1年の働きを誓った」のが始まり…】

…ちなみに

「1月6日出初式当日は、YouTube東京消防庁公式チャンネルにて生配信」🙂

ちなみにこのような疫病避けの絵としては疱瘡絵や赤絵が有名。

次は北斎さん。剛弓で知られる為朝の弓を引いたろうと鬼たちが必死。

立ってる鬼は何してる…。

為朝ではないが北斎の赤絵で「鍾馗(しょうき)」を描いたものがある。

髭と睨みが特徴。道教の神で江戸時代には五月人形にも。魔除けだ。

【今日プラ:28分】

題:二階堂サキから目薬

【二階から目薬】

・物事が思うようにいかず、もどかしいさま。または回りくどい上に、効果が全く見られないことのたとえ。

・江戸時代に書かれた浮世草子『風流御前義経記』の「二階から目薬をさす仕掛け、さりとは急な恋ぞかし」という句が由来。

【一富士二鷹三茄子】

初夢に見る夢として縁起が良いと言われている代表として「一富士二鷹三茄子」がありますね

江戸時代、富士山信仰の強い団体があった「駒込富士神社」の周辺に鷹匠屋敷があり、駒込茄子が名産であったため、当時の縁起物として「駒込は一富士二鷹三茄子」と川柳に詠まれた事から

正月行事の書き初め!江戸時代にも書き初めの習慣がありました。江戸時代は、元日の朝に初めて汲んだ水を使って墨をするのが一般的だったようです💡

本日もおはよ卯咲です👋

1/2は… #書き初め 🖌

邪気を除くとされる若水で墨を摺り、恵方に向かって詩歌を書いたらしいです✨

江戸時代以降に庶民に広がったそうです🌸

今年の卯咲ちさは、「感謝」をテーマに頑張りたいと思います₍ᐢ⑅•ᴗ•⑅ᐢ₎

特にちさ組さんには忘れずに👍

#おはようVtuber