江戸時代のTwitterイラスト検索結果。 3,657 件中 120ページ目

猫あるある➕猫の浮世絵第7弾!

江戸時代末期の浮世絵師、歌川国芳は東海道五拾三次の宿場名を猫やそのしぐさに関係する言葉でもじった戯画『其のまま地口・猫飼好五十三疋』(そのままぢぐち・ごじゅうさんびき)を描きました。

「飴っていうけど、お餅みたいなグミみたいな食感で、優しい甘さだねぇ。江戸時代の人が食べてた、同じ店のものが食べられるって、浪漫だなぁ…✨」

#アマビエ #疫病退散 #アマビエチャレンジ

「熊本応援に手っ取り早くお金落とそうと思って、アンテナショップ行ったら、こんなお菓子あったから一緒にお茶しようと思って買ってきたよ。熊本に江戸時代からあるお菓子なんだってー。アマビエちゃん知ってる?」

…こ…これは、朝鮮飴…!!!!

#アマビエ #疫病退散 #アマビエチャレンジ

江戸時代を振り返る画像。

『裏長屋の様子(『絵半切りかくしの文月』より/山東京伝 著)』

元記事 →『四畳半に4人家族で暮らす!? 江戸の賃貸住宅「長屋」の暮らし【性生活は?】』 https://t.co/woRYnVQNQy

#江戸時代

#歴史

江戸時代を振り返る画像。

『三段飾りのひな人形(二代目喜多川歌麿 画)の拡大画像』

元記事 →『もとは女子の祭りじゃない!? ひな祭りの由来が意外と知らないことだらけ』 https://t.co/3Eevw78Laf

#江戸時代

#歴史

江戸ガールのトレンドリップは、まさかのグリーン💄✨江戸時代後期、女性たちの間で流行したのは緑色の口紅!紅花から作られる紅を塗り重ねて、下唇を玉虫色に光らせるのです。ちなみに玉虫色の紅は現在の金額で1つ6~7万円!高級ブランド品だったんですね😲!

「七夕って雨の日な事が多いからあんまり空に想いを馳せるって事なかったけど雨の日の七夕は鵲が橋になって二人を会わせてくれるんだって」

逆に身近な鳥過ぎて知らなかった↑もっと知られていいと思う鳥。日本に江戸時代まで生息してなかったからあんまり浸透してないお話。

今年の七夕みなさんは何を願いますか🎋? 七夕飾りを立てる風習は江戸時代に広まったもの。どの家も立派な飾りを立てるため空を覆うかのようです。スイカや鯛が空を泳いでいます✨ 願い事はというと、詩歌や芸事に関するものが多かったみたい。作品は歌川広重の「名所江戸百景 市中繁栄七夕祭」です。

今日は「七夕」です。

織姫と彦星が天の川を渡って年に1度だけ会うことができるという中国の伝説にある日。

この伝説が奈良時代に日本に伝わり、七夕信仰と結びついて年中行事としての七夕へと発展。

短冊などを笹に飾る風習は、江戸時代から始まり、日本以外では見られない。

江戸時代を振り返る画像。

『『絵本古鳥図賀比』の「養生」(耳鳥斎 画)の拡大画像』

元記事 →『ゆるカワ地獄が面白い 200年前の奇才絵師・耳鳥斎の厳選32作品を紹介』 https://t.co/hBKJDkW944

#江戸時代

#歴史

江戸時代を振り返る画像。

『すだれを巻き上げ、縁側で夕涼み中(『庭中の涼み』喜多川歌麿 画)の拡大画像』

元記事 →『エアコンなくてもこんなに涼しい! 江戸時代の夏の過ごし方がアイデア満載で参考になる』 https://t.co/SThKctc6hP

#江戸時代

#歴史

6月のアート探求クラスはメディウムはがし版画を行いました。江戸時代に流行した浮世絵版画にスポットを当てながら自分の描きたいモチーフを制作。アクリル絵の具を使い気軽に色の組み合わせを楽しみめるのが魅力のメディウムはがし版画。個性が光る素敵な作品が出来上がりました。(コーチ/根本)

江戸時代、熊本から関西に遊びに行った時に「小田巻蒸し(茶碗蒸しにうどんが入ったもの)」といううどんを食べて、洒落た食べ物があるなぁと驚いた。

今はカレーとか、明太子くりぃむとかいう、美味しいうどんがあるらしい。

いつか食べてみなければ。

#アマビエ #疫病退散 #アマビエチャレンジ

ワクチン出来ても感染しない分けでもさせない分けでもなく摂取した本人の重症化を防ぐものだから特効薬が出来なければ今の重症者が少ない感染拡大状況と何ら変わらないでしょうね!自然終息待つしかないのでは?特効薬なくても江戸時代のコレラは終息した。

数年間は三密感染リスクは常に付きまとう!

江戸時代、疱瘡(天然痘)という感染症除けのお守りが、疱瘡絵という浮世絵。赤は魔除けの効果があるとされ、赤一色で摺られています。ミミズクは、丸い大きな目をしていることから、天然痘による失明の危険から守ってくれました。7/26まで開催の「太田記念美術館コレクション展」にて展示中です。

昨日から開催された話題の「KIMONO展」に合わせて、着物関連書籍をご紹介。

『小袖雛形』

着物がリアルクローズだった時代、当時の人たちは”雛形本”をファッション誌やルックブックのようにも楽しんでいました。江戸時代のファッション誌『小袖雛形』その色使いやデザイン性の高さには魅せられます!

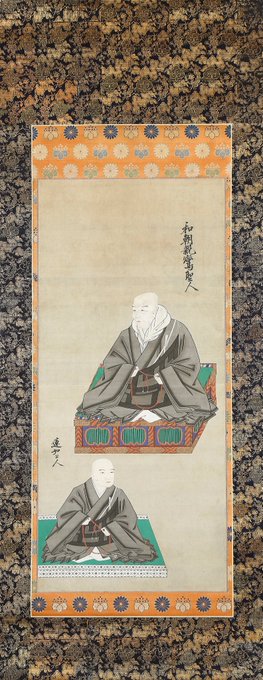

こちらは、江戸時代前期に描かれた「二尊連座像」です。

浄土真宗宗祖 親鸞聖人(1173-1262)と中興の祖 蓮如上人(1415-1499)です。

作品詳細については、こちらよりご覧下さい。

→https://t.co/zb2tmXYqL2

#本願寺 #japaneseart #hangingscroll #shinran #rennyo #honganji