日本の伝統のTwitterイラスト検索結果。 730 件中 26ページ目

INTERVIEW【WITHIN DESTRUCTION】

「”Yokai”は妖怪、平安末期に鳥羽上皇の寵姫であったとされる伝説上の人物、狐の化身 “玉藻の前”についての楽曲なんだ」

スロベニアの残忍王はトラップと日本の伝統文化、そしてオタク魂でメインストリームへの野心を遂げる。インタビュー!

https://t.co/ByPsL5oi07

70

174

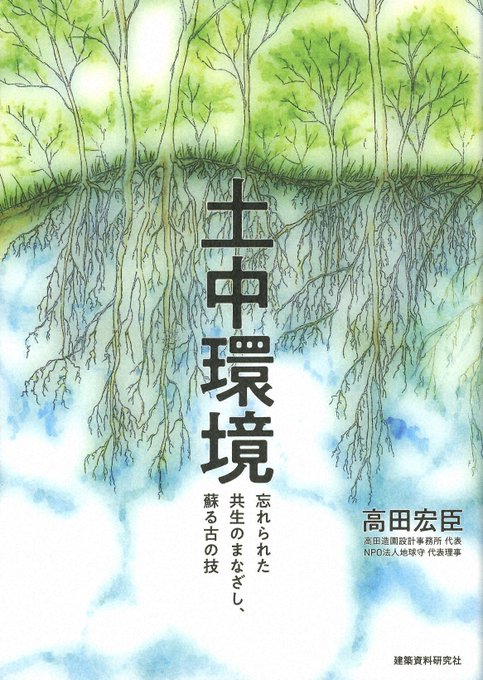

中島岳志さん評/高田宏臣さん著『土中環境 忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技』(建築資料研究社)

<日本の伝統的な土木造作では、「地形自らが安定していくように仕向ける工夫」がなされてきた。そこで発揮されたのは、自然を統御する力ではなく、自然に沿う知恵だ>

https://t.co/72nnSHb9sj

17

32

日本語をお勉強中の友人が

「風情や風流という日本の伝統について」

という内容の論文を書くそうで

「風情とはなにか」

「風流とはなにか」

という質問に3時間答え続けたときの

私の気持ち👇👇

0

18

日本の伝統文化だから勝てると思ったのに(根拠なし) 1/4

*長編注意!

*オリジナル管理人、セフィラのキャラ崩壊に注意。

#管理人の戯言

1

9

9月2日は【天心忌】

近代日本美術史学の開拓者と言われる岡倉天心は、1863年に横浜で生まれた。急激な西洋化が進む明治時代に日本の伝統美術の素晴らしさを国内外に広めるために活動し、近代日本美術の発展に尽くした。1913年9月2日、50歳でこの世を去った。

#今日は何の日

83

137