文様のTwitterイラスト検索結果。 1,339 件中 29ページ目

エウレカクエに出てくるエジカ・ツンジカくん

超える力を持つ相手に「生まれながらに持つその力が妬ましい」と言える勇気、超える力を持つ故の苦悩を知りつつも「それでもその力が欲しい」と願い努力する強さ

エジカくんほんと好き…

あえて文様を背中に刻んでる理由もエモい…拝見したい…

#FF14

#今月描いた絵を晒そう

いっぱい描いて創作した!文様もがんばった!マルチクロスも作りましたね。

引き続きグッズ作りたいし、トロイメライが止まってるからまた描いていきたいぞ!

友人のウェルカムボード描かせてもらいました。オーダーは、春の花と百合を入れて暖色にしてほしい、私のセンスでお願いする、とのこと。幸せがずっと続くように七宝つなぎの文様、👰♀️の着物の模様は、お母様の着物の柄、🤵♂️は家紋付きの着物。全てのデザインには意味があって、それを形にするのが楽しい

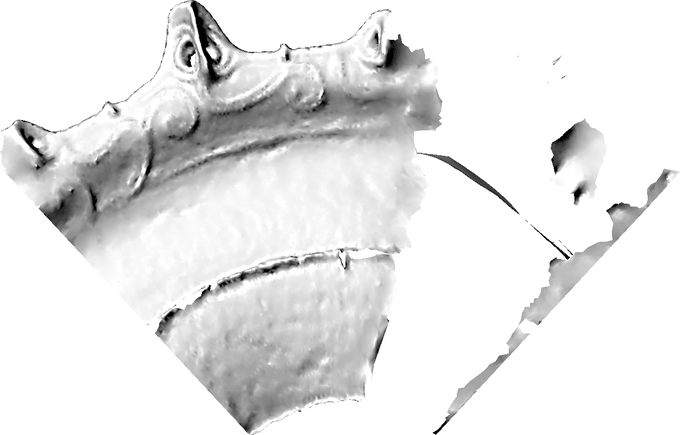

加曽利博R2企画展「あれもE・・・」展示加曽利EⅠ式深鉢(市川市向台貝塚)を3Dモデルで詳細観察しメモ。立体S字状文(把手)が一番力作で、口縁部文様は2条隆帯、胴部文様は2条沈線です。下に行くほど粗末な施文で、土器上下の意味を暗示しています。容量もBlenderで計測。https://t.co/pF0r9ZfsP1

ジャコウアゲハ(麝香揚羽)と桜:

某土手の春の光景。ジャコウアゲハの食草ウマノスズクサはよく川辺に生えます。これらをモチーフとして「日本の文様解剖図鑑」←日本文化好きな人にオススメです!(文・絵/筧菜々子さん)を参照に文様描いてみました。#ジャコウアゲハ #日本の文様解剖図鑑 #桜

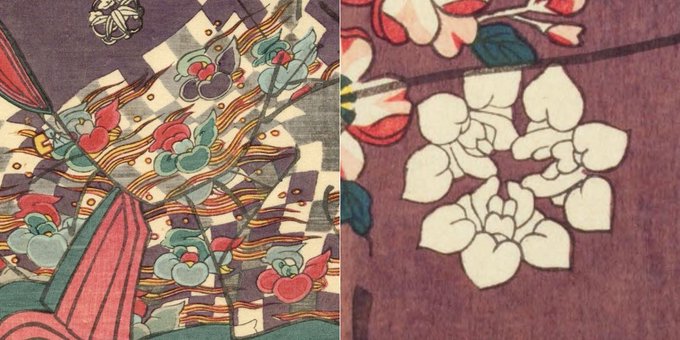

手水を使う光氏。羽織と対の着物は、嘉永年間に一時はやった変わり市松文様で、金糸を交えた鴛鴦文様の刺繍が施されています。「カキツバタ」のモチーフによって形作られた流水に鴛鴦の文様は、ここに描かれた光氏のモデルが、当時人気の女形、三代目岩井粂三郎であろうことを示しています。

#和装男子

縁台に座り、物想いに耽る水茶屋娘さん。髷は天神に笄を差しています。三筋縞模様の着物に、花模様の前掛けと雲文様の灰色の帯。シンプルであるからこそ引き立つ色香♡前掛け紐の朱が差し色になっていて可愛い。

菊川英山『六玉内 伊手玉川』ヨリ #お江戸スタイルブック

昔なー、情報局の制服着せた事あるんだけど。似合わんなーって…(もう10年も経つのかい。親分の顔の文様が違うw)

話本体はこっち→https://t.co/U4zvgowobp

きもの文様 1796

糸巻文

織物の糸を巻く枠状になった中が空洞のもので玉のように丸く糸を巻きつける立体的な糸枠の図柄。

裁縫用の縫糸は大正時代までは木製の板で正方形か、その四辺の中央がややくぼんだ弓形になったものに巻かれていた。綛糸を枠に巻いた糸枠をモチーフにした図柄が多い。

加曽利博R2企画展「あれもE・・・」で展示されている加曽利EⅠ式深鉢(No.56)(流山市中野久木谷頭遺跡)を3Dモデルで観察しました。2条隆帯による文様は川を、把手の孔(輪)は湧泉の吹き上がる泡や水で、天とのインターフェイスかもしれないという妄想を楽しんでいます。https://t.co/pSRKexFQSr

メーデー、昇進2的なやつ。

髪型が変わってるんだけど分かりにくい。

エフェクトとベルトがそれぞれS字になってるんだけど、これはメーデーのモチーフの「シュガール」がSを2つ組み合わせたような文様で表されるため。

お花見にやってきた若いお嬢さん。菊の花があしらわれた振袖に紗綾形文様の帯。振袖の中着は七宝つなぎ。燈籠鬢島田髷の大きなリボン(摘み細工)に丈長飾りがカワイイ。

喜多川歌麿『隅田川の花見』ヨリ #お江戸スタイルブック

河鍋暁斎の千代紙の色、ケンゾーの色と同じだ。高田賢三がパリで最初にやったこと。安く買い集めることができた古い日本の着物反物を大胆不敵に綴り合せてみせた。その色と文様の衝撃が彼を世界のトップへ導く。

シースのデザインが決まりました。

『グラム』より豪華に、とのご依頼でしたので、世界樹をケルトノット風文様で彫金したカバーがシースの大部分を覆うデザインに。絵にするのもなかなか難儀でしたが、彫るのはもっと大変そうです(^ω^;)

#これがこうなってこうじゃ

えーとね。最初期の親分は。顔の文様が少し違っててね、細かったの。髪もウェーブとか無くてふわふわだったの。戦闘服はお手製で鎖とかジャラジャラで。足のモフモフも足首くらいでね。いつも紋章の描かれた幟?持ってて、周囲を威嚇してたのwまさに人間の思い描く所の悪魔って感じだったのー

#推し麒麟

藤孝様も推し増しした一人ですね!

衣装がすっごく文様難しくて、無理ゲじゃね?って毎回思いながら。

あと演じてた眞島秀和さんに旦那さんがハマるという。

きもの文様 1790

松文

松は風雪に耐え厳寒にも常緑を保つ節操の高い、神通力のある仙人の思想と結合して長寿延命の印。また、理想郷である蓬萊山に生えると考えられた為、吉祥文様。

千年の寿命があり、四季を通じて葉の色が変わらないことから、別名“常盤木”ともいい、葉の色を「常磐色」という。