天牛書店ImagesのTwitterイラスト検索結果。 541 件中 4ページ目

「日本の妖怪:芝右衛門狸」

江戸時代後期に刊行された怪談集「絵本百物語」より。

漫画家水木しげるも参考にしていたことで知られる妖怪図鑑の古典的名著です。

化け狸の芝右衛門狸ですが、犬に襲われ尻尾が見えてしまっていますね。

https://t.co/OwWMERtqUa

#天牛書店Images #イラスト #妖怪

ウォルター・フィッチ「蘭科百選」(1867)

19世紀のヨーロッパで熱狂的に愛好された、華やかな色彩とグロテスクとも言える独特の形態をもつ熱帯の蘭を100種類紹介した図鑑「蘭科百選」第2巻収録の図版。

Rodriguezia decoraです。

https://t.co/GkAOPk6uBp

#天牛書店Images #イラスト #orchid #洋蘭

「19世紀フランスのファッションプレート」(1899)

19世紀フランスのファッション雑誌「Journal des Dames et des Demoiselles / 婦人と令嬢のための雑誌」収録のファッション・プレート。

オリエンタルな中華風衣装です。

https://t.co/TfZTEg8mty

#天牛書店Images #イラスト #ファッション

「国芳 美人画」

江戸時代後期に高い人気を誇った名浮世絵師 歌川国芳(1798-1862) による美人画。

五節句とは、季節の変わり目に行われる五つの年中行事のこと。本作は、九月(長月) 九日の「重陽の節句」をモチーフにした一枚です。

https://t.co/r9TwnFkmna

#天牛書店Images #浮世絵 #イラスト #菊

「変化朝顔:牡丹」(1921)

朝顔の種類を紹介する「朝顔図説」(大正時代)より。変化朝顔と呼ばれる、様々な突然変異によって生まれた朝顔の記録。花筒が折り返しているこちらのタイプは、江戸時代後期にも人気が高かったとか。

https://t.co/mMKBMpcCRc

#天牛書店Images #イラスト #変化朝顔 #朝顔

グリュンヴェーデル「チベットとモンゴルの仏教神話」の挿絵(1900)

https://t.co/g3FxdRAHib

19世紀ドイツの考古学者アルベルト・グリュンヴェーデルによる仏教研究書「チベットとモンゴルの仏教神話」より、モンゴルの仏教儀式・ツァムの仮面をつけた踊り手達の姿です。

#天牛書店Images #イラスト

フェリックス・ヴァロットン

「ル・リールの表紙」(1898)

19世紀末フランスの風刺雑誌「ル・リール(笑い)」の表紙。表紙からカットまで、ベルエポックを代表するイラストレーターたちが腕を競った賑やかな誌面が、当時高い人気を博しました。

https://t.co/fqgCGUDp8k

#天牛書店Images #イラスト

「小さなアン女王と女王陛下の文字たち」(1886)

19世紀末イギリスの絵本画家ウォルター・クレイン(1845-1915)の絵本「3つのRの物語」の挿絵。

クレインが「子供の勉強」(読み・書き・算数)をテーマに制作したリトグラフ絵本です。

https://t.co/lXzyIbtFnQ

#天牛書店Images #イラスト #絵本

「当世七小町」(1857)

江戸時代後期を代表する浮世絵師のひとり 三代豊国(歌川国貞)による連作「当世七小町」のうちの一枚。

七小町とは、小野小町に関する説話七種の総称で、本作は和歌で雨を降らせた「雨乞小町」を下敷きにしたもの。

https://t.co/iOrM3kJFMT

#天牛書店Images #浮世絵 #イラスト

グランヴィル「星々」

19世紀フランスの挿絵画家J.J.グランヴィル(1803-1847)の挿絵本「星々」より。

動物や花の擬人化イラストを得意としたグランヴィルが天空の星々を題材にした本作は、彼の死後に刊行された最後の作品です。

https://t.co/Vv8RTj4SfI

#天牛書店Images #イラスト #天体 #擬人化

グランヴィル「当世風変身物語」18(1854)

19世紀フランスの挿絵画家J.J.グランヴィル(1803-1847)の代表作「当世風変身物語」。

人それぞれの性格を動物にたとえて表現する擬人化動物イラストは、風刺戯画として大きな成功を収めました。

https://t.co/PW6YbwhxGX

#天牛書店Images #擬人化 #イラスト

ケイト・グリーナウェイ「窓の下で」

19世紀イギリスを代表する絵本作家ケイト・グリーナウェイの「窓の下で」。

本人による詩とイラストを収録した本書は、刊行当初から高い人気を博し、今なお世界で愛され続ける絵本の古典です。

https://t.co/9lSwLUDTIM

#天牛書店Images #絵本 #詩 #イラスト #夏

ウォルター・フッド・フィッチ「蘭科百選」(1867)

19世紀のヨーロッパで熱狂的に愛好された、華やかな色彩とグロテスクとも言える独特の形態をもつ熱帯の蘭を100種類紹介した図鑑「蘭科百選」第2巻収録の図版。

https://t.co/BHrwACTEKV

#天牛書店Images #イラスト #orchid #botanicalart

「19世紀アメリカのファッション・プレート」(1868)

19世紀アメリカの婦人雑誌ゴーディズ・レディーズ・ブック収録のファッション・プレート。

とっても豪華そうなドレスです。背面が描かれているのも素敵ですね。

https://t.co/USkcrhALe3

#天牛書店Images #イラスト #ファッション #ドレス

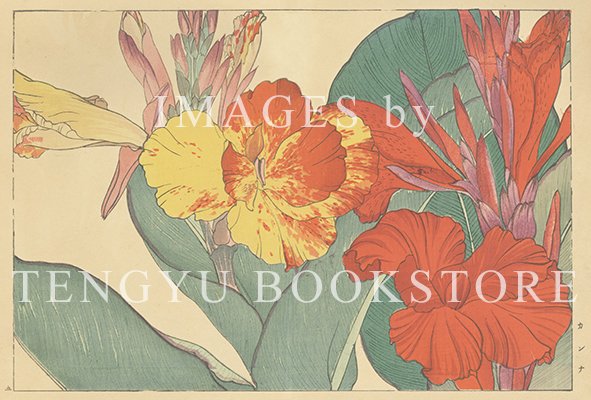

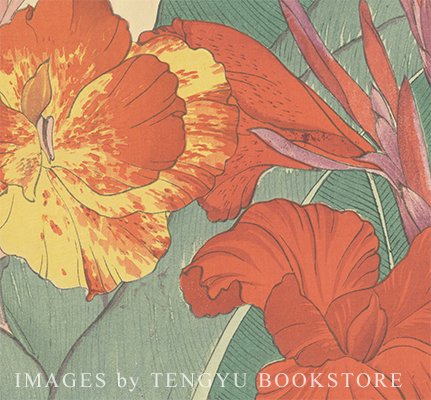

「大正時代の輸入植物:カンナ」

明治大正期の染色図案家 谷上広南(1879‐1928)の木版画集「西洋草花図譜」より、夏の花カンナです。当時輸入された海外の草花を色鮮やかな木版画にした本作は、日本製ボタニカルアートとして人気の高い作品集です。

https://t.co/DSH1kQWxML

#天牛書店Images #flowers

国周「三十六花草」(1866)

幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師 豊原国周(1835-1900)による役者絵。

花とともに役者を描いたシリーズで、こちらは六代目 坂東三津五郎と朝顔を合わせた一枚です。

https://t.co/fLiyMrjqaN

#天牛書店Images #イラスト #浮世絵 #役者絵 #歌舞伎 #朝顔 #夏の花

「紅海の魚」(1828)

19世紀ドイツの探検家エドゥアルト・リュッペル(1794-1884)の主著「北アフリカ紀行図集」中の1冊「紅海の魚」より。

当時まだ未踏だったスーダンやエチオピアに入り生物学調査を行ったアフリカ探検の先駆者です。

https://t.co/B1bGpSNR5R

#天牛書店Images #イラスト #魚 #図鑑

トーマス・クレイン「外国にて」

19世紀末イギリスを代表する絵本画家ウォルター・クレインの兄で、書籍デザイナーでもあったトーマス・クレインの絵本「外国にて」より。ある家族のフランス旅行の様子を色鮮やかに描いた絵本です。

https://t.co/TZLGux2hgb

#天牛書店Images #イラスト #絵本 #旅行

「ジョルジュ・バルビエの挿絵」(1928)

アール・デコ時代を代表するフランスのイラストレーター ジョルジュ・バルビエ(1882-1932)が、19世紀フランスの詩人ポール・ヴェルレーヌ(1844-1896)の代表作「艶なる宴」を描いた挿絵本中の一枚。

https://t.co/7ebFwsR0GN

#天牛書店Images #イラスト

グランヴィル「フロリアンの寓話」(1842)

https://t.co/0rLWTbvT6Q

19世紀フランスの挿絵画家J.J.グランヴィル(1803-1847)が挿絵を手がけた「フロリアンの寓話」より。

18世紀フランスの作家ジャン・ピエール・クラリス・ド・フロリアン(1755-1794)の寓話集です。

#天牛書店Images #イラスト #猫