美術解剖学のTwitterイラスト検索結果。 693 件中 32ページ目

解剖学は情報が継承されるため、解剖図もコピーされてきた。このことは応用解剖学の一つである美術解剖学でも同様である。今のところ、他の図を参照ないしコピーして描いた図で学問が更新されたケースを見たことがない。

美術解剖学を通じて人体が素晴らしいと思えたら、自分がその素晴らしい人体そのものだということに気付くだろう。自分はダメだと卑下するのは意識だ。意識を作る大脳は人体の中では新入りである。

美術解剖学を学ぶと美術作品をより楽しめるようになる。例えば、筋の付着部を学んでいくと、部分の起伏への理解が深まる。さらに認識が深まれば、関節の起伏やくぼみなが顔や手の形状と同じように面白く感じるようになる。

美術解剖学のセミナーを受講してきました(全4回のうちの1回目)

美術解剖学は大学時代に勉強してましたが、実際に使う機会がなくほとんど記憶が…😞

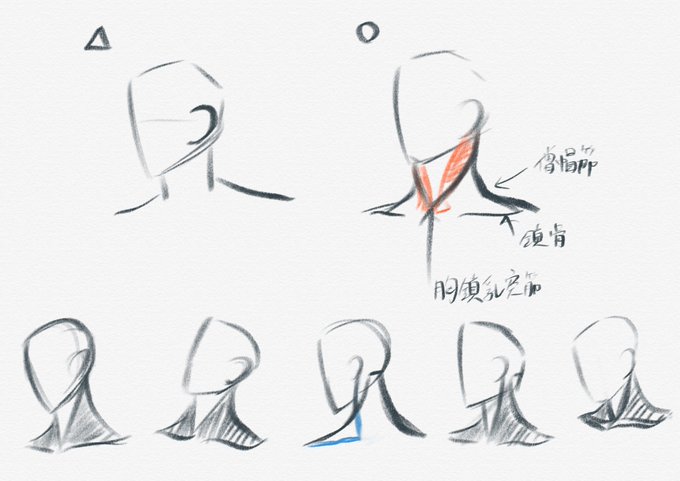

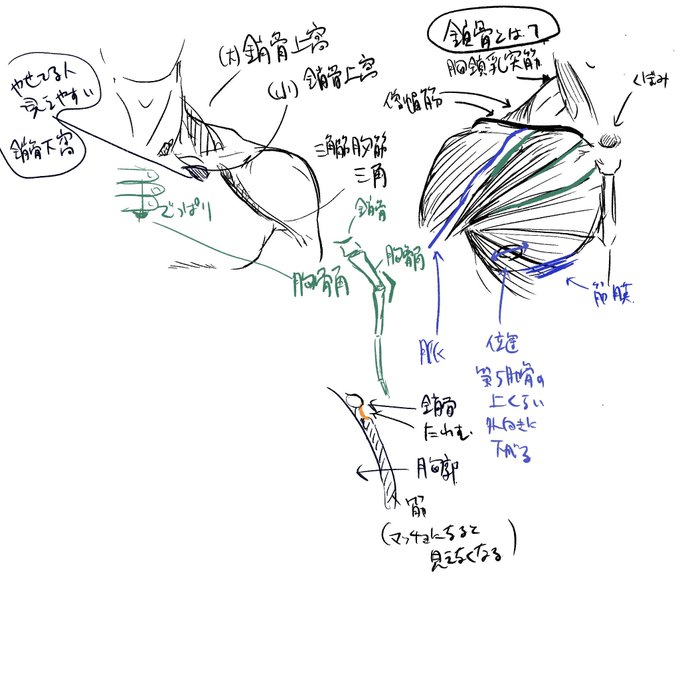

配布された資料に書き込んでいくスタイルでしたが、練習がてら写し描きしました。

いまはこんな感じです。

筋肉のつき方は”スカルプターのための美術解剖学”を参考にしています。

人型は作り慣れていないので、この機会に慣れたいです。

#zbrush

#ステップアップのためのzbrushガイド

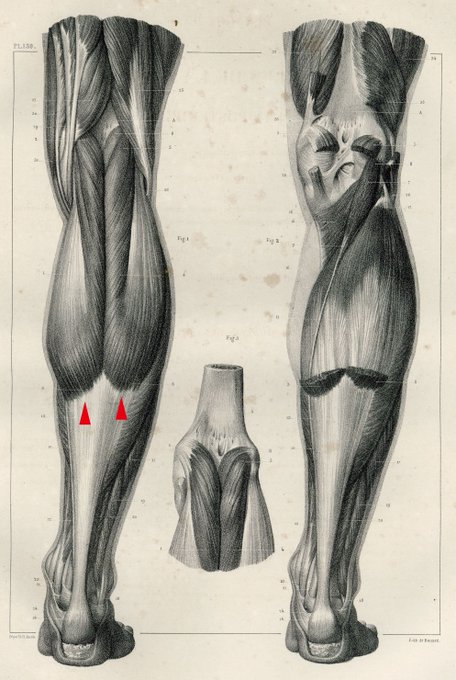

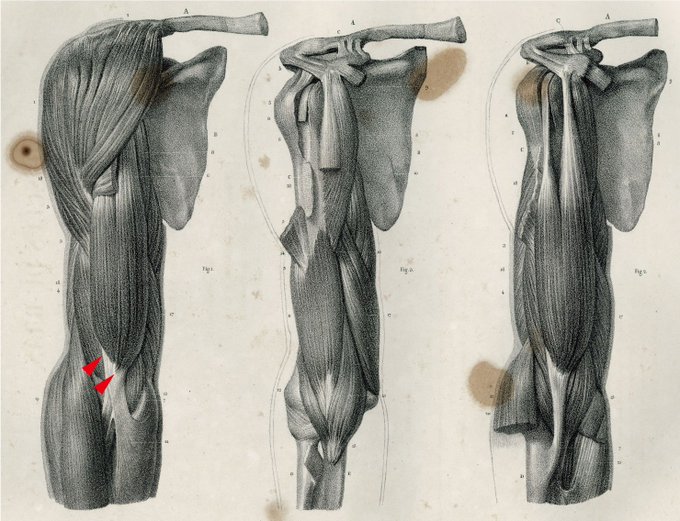

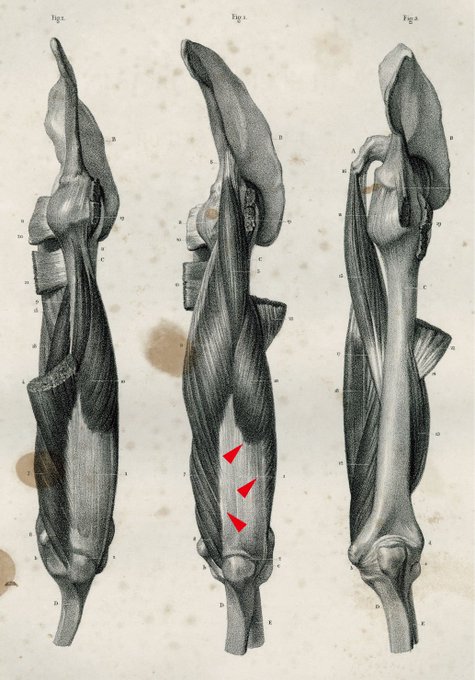

リトグラフが用いられた最初期の美術解剖学書。ジョージ・シンプソン『骨と筋の解剖学』(1825)。全ての図が実物観察に基づき、実寸大で描かれている。上腕骨や大腿骨などの長骨は、関節付近の局所図。

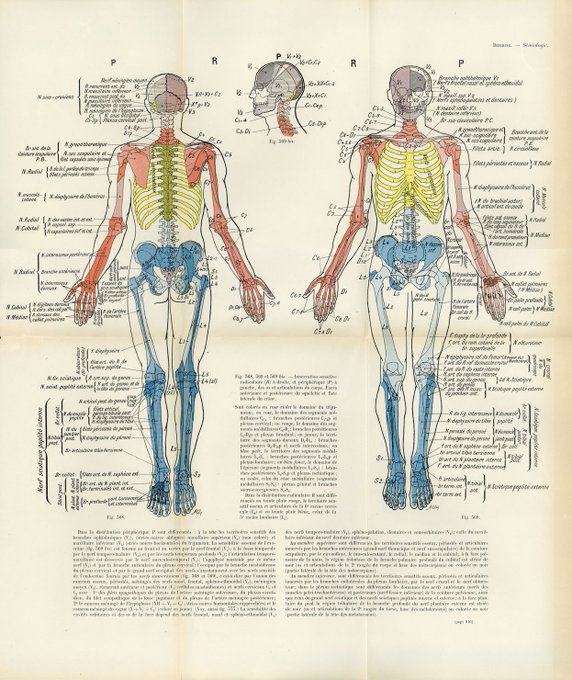

ポール・リシェ『美術解剖学』は1890年から現代まで多くのコピー図を産んだ。美術のみならず医学書にも使用されている点が非凡である。添付は神経の分布図に使用されたコピー図(1914年)。出どころはリシェの古巣のサルペトリエール病院。

やさしい人物画と

スカルプターのための美術解剖学を

パラパラと見進める、美術解剖学は見やすくてわからなかった部分を詳しく知れそう。

やさしい人物画は結構しっかり読み込まないとだめかも、

絵はやさしい人物画の1ページ模写

顔は好みに変えてやる

昨日ツイートした筋肉模型は、somso社のas3というモデル。19世紀末に出版されたドイツの美術解剖学書に同様の姿勢をした図がある。詳しい来歴は不明だが、著者のクリストフ・ロートは彫刻家で、モデルは近代ボディビルの父ユージン・サンドウかもしれない。