平安時代のTwitterイラスト検索結果。 1,559 件中 43ページ目

C

シキガミ(あかべぇそふとつぅTRY)

天才VSオチコボレ、勝つのはどっち!?陰陽師が国を支える平安時代の京を舞台に史実で有名な安倍晴明と芦屋道満の物語。

要素:SLG、ロリ

https://t.co/gp8lCMNtR6

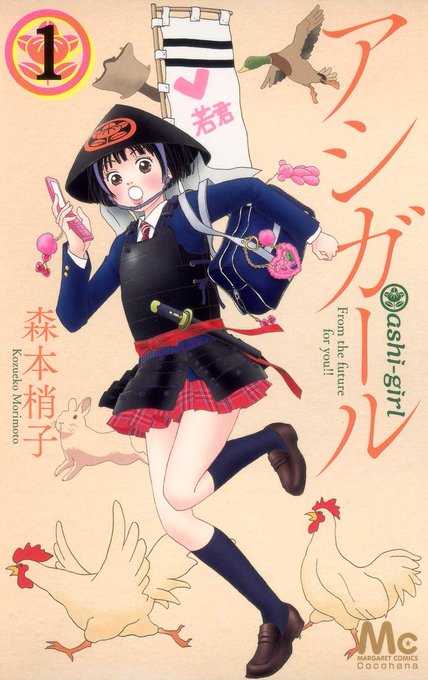

#1日1つ好きな漫画を語る

#漫画好き

『アシガール』

一口に侍と言っても、その中でも役職や立場が変わります。武士という言葉で大きく括ってしまえば、平安時代からたくさんの役職がありました。戦が職場ですので、現代の我々では想像も出来ないような激務だったのでしょうね〜。

9月に #2W1Hガチャ で「迅と滅in平安時代」と「迅と滅in大正時代」を回していました。iPadを買った前、いつもこのように鉛筆で描いてスマホで色塗りした。少し汚れてすみません。

陰陽師の滅は天狗になる息子を封印しますか?(笑)

上原美術館 仏教館「知られざる伊豆の仏教美術」を見学

平安時代から近世までの伊豆の仏像を展示する展覧会。伊豆という地域の歴史的背景と結びついた仏像は、興味深いものばかり。

写真は《深沙大将像》(室町〜江戸時代、宝徳院)と、加賀宗圓作《地蔵菩薩像》(1592年、土沢地蔵堂)

#お宅の創作主人公さんを見たい

1.歴史創作-飛鳥時代の主人公、蘇/我/馬/子

2.歴史創作-平安時代の主人公、平/清/盛

3.人外創作の主人公、アルス・リカルド

4.人外創作-戦-の主人公、アダム・シトリー

戦死したと思って夫の弟と結婚したら、夫が戦地から帰ってきて大変な事に……という事が戦後にあったのを知りました。平安時代の多重婚なら揉めないよねと思ったけれど、制度上では揉めないけど、人情としてはやっぱり滅茶苦茶揉めた様です。(源氏物語の紫の上と女三宮の例もあるしね……) 落描き。

全部入れたらこんなことに…

平安ハオ様はよいぞ。

題:平安時代×吸血鬼×彼岸花

@futaba84_60

#84深夜の真剣60分一本勝負

コミティアのお品書きです。架空の平安時代の旅芸人達の漫画です。新刊(左)は46pコピー本の予定で、価格まだ未定なんですが400円以下です、既刊コピー本は品薄なものが多いんですがイベント2日前までにお声がけ頂ければご用意できます。当日は感染対策をして参ります、よろしくお願いします(^^)

今日はうるしの日。

平安時代のこの日に、惟喬親王が漆の技術を虚空蔵菩薩から伝授された伝説があることから✨

木地師の祖とも言われ、ろくろ引きの手法を全国に伝えた方でもあり、漆器産業全体の振興に尽力されたと言われています😃

#うるしの日

日本漆工芸協会が1985年に制定

平安時代のこの日に

文徳天皇の第一皇子

惟喬親王が京都

嵐山の法輪寺に参籠し

その満願の日のこの日に

漆の製法を菩薩から

伝授したとされる伝説から

この日は、以前から漆関係者の祭日で

親方が職人に酒や菓子などを

配り労をねぎらう日であった

#おはようvtuber

うるしの日

1985年に制定。平安時代のこの日に、惟喬親王が、京都・嵐山の法輪寺に参籠し、満願の日の11/13に漆の製法を虚空蔵菩薩から伝授したとされる伝説から。

#新人Vtuber

#Vtuber準備中

#Vtuber始めました

#新人Vtuberさんと繋がりたい

#TSUMUGI

#さぁ諸君盃を交わそう

鎧に欠かせない漆

平安時代 11月13日

文徳天皇の第一皇子・惟喬親王が

京都・嵐山の法輪寺に参籠、その満願の日。漆の製法を菩薩から伝授したとされる伝説からだそう!

漆職人さんの祭日なんだとか!

11月13日は【うるしの日】

一般社団法人日本漆工協会が1985年に制定。平安時代の皇族で「漆器の神様」とされる惟喬親王が京都嵐山法輪寺にこもって祈願したところ虚空蔵菩薩から製法などを伝授されたという伝説が法輪寺の記録に残っており、11月13日が参籠満願の日といわれている。

#今日は何の日

@neto_uyoko おはようございます!

11月13日はうるしの日です。

平安時代、文徳天皇の第一皇子・惟喬親王が虚空蔵菩薩からうるしの製法を伝授されたという伝説によるものです。

昭和56年11月13日、沖縄本島の与那覇岳で新種の鳥ヤンバルクイナが発見されました。

11月13日【#うるしの日】

平安時代に文徳天皇の第一皇子・惟喬親王が京都の法輪寺に参詣した時に「うるしの製法」や「漆器の製法」を虚空蔵菩薩から伝授されたという伝説からその満願の日である11月13日を「うるしの日」に制定しました。