七十二候のTwitterイラスト検索結果。 1,036 件中 47ページ目

きょう7月2日は

《半夏生(はんげしょう)》

雑節の1つで、七十二候の1つ「半夏生(はんげしょうず)」から作られた暦日。天球上の黄経100度の点を太陽が通過する日。

半夏生の花言葉は

「内に秘めた情熱」

#はな言葉

#時松はるなの七十二候

68 水泉動 しみずあたたかをふくむ 1月10日頃

地中で凍っていた泉が溶けはじめ、あたたかみを帯びて少しずつ動き始めるころ。【新宿髙島屋HPに掲載中】https://t.co/VyNpqU9yJq

ウェブは違う画像アップされています。ご了承ください。#illust #art #七十二候 #暦 #時松はるな

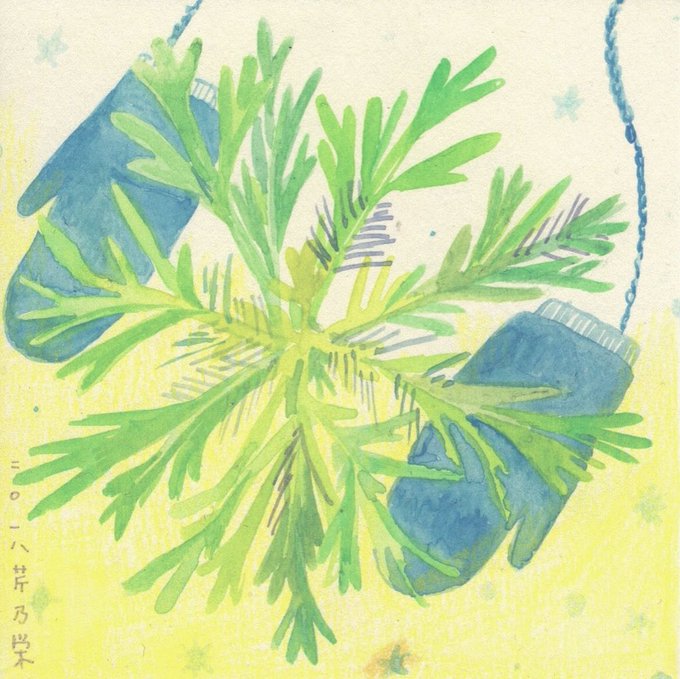

【芹乃栄】

(せりすなわちさかう)

春の七草のひとつである芹がよく生育する。

七十二候の一つで二十四節気の小寒の初候にあたる。1月5日〜1月9日頃。

「麋角解(さわしかつのおつる)」

.

.

きょう生まれたような

初々しいまなざしで

日々にふれてみる

夜あけのたび

.

.

冬至 次候

.

言葉/西村 ゆり

絵/児玉 彩

#暦 #七十二候 #麋角解 #さわしかつのおつる #冬至

#時松はるなの七十二候

65麋角解

さわしかのつのおつる

12月26日頃

大鹿の角が落ちる頃。麋(さわしか)とは大鹿のことでトナカイも仲間の一種です。抜けた角は春にまた新しい角が生え始めます。

【新宿髙島屋HPに掲載中】

https://t.co/VyNpqU9yJq

#illust #art #七十二候 #暦 #時松はるな

【麋角解】

(さわしかつのおつる)

大鹿が角を落とす。角が生え変わるために落ちるころ。七十二候の一つで冬至の次候にあたる。12月26日〜12月30日ごろ。

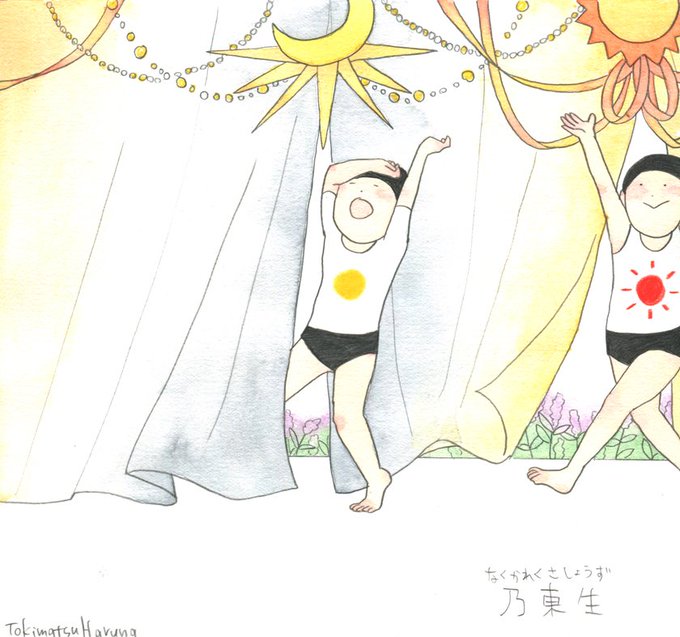

#時松はるなの七十二候

64 乃東生 なつかれくさしょうず

12月22日頃

ほかの植物が枯れていく中、夏枯草(ウツボ草)はすくすくと成長していきます。この頃が一年で最も昼が短く夜が長い「冬至」。

【新宿髙島屋HPに掲載中】https://t.co/VyNpqU9yJq

#illust #art #七十二候 #暦 #時松はるな

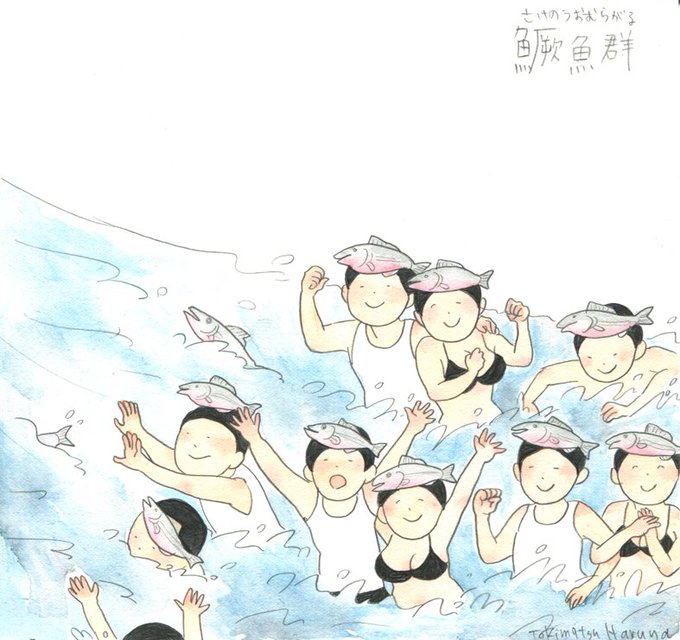

#時松はるなの七十二候

63 鱖魚群 さけのうおむらがる 12月17日頃

海で大きくなった鮭が群れになって川をのぼってくる頃。鱖魚は鮭のことで縄文時代から食され冬を越すための貴重な食料だったようです。【新宿髙島屋HPに掲載中】

https://t.co/VyNpqUra80 #illust #art #七十二候 #暦 #時松はるな

#時松はるなの七十二候

62 熊蟄穴 くまあなにこもる

12月12日頃

熊が寒い冬を乗り越えるために冬ごもりをするころ。ますます布団から出られなくなりますね。【新宿髙島屋HPに掲載中】1月末には全72点の展覧会があります。https://t.co/VyNpqU9yJq #illust #art #七十二候 #暦 #時松はるな #大雪

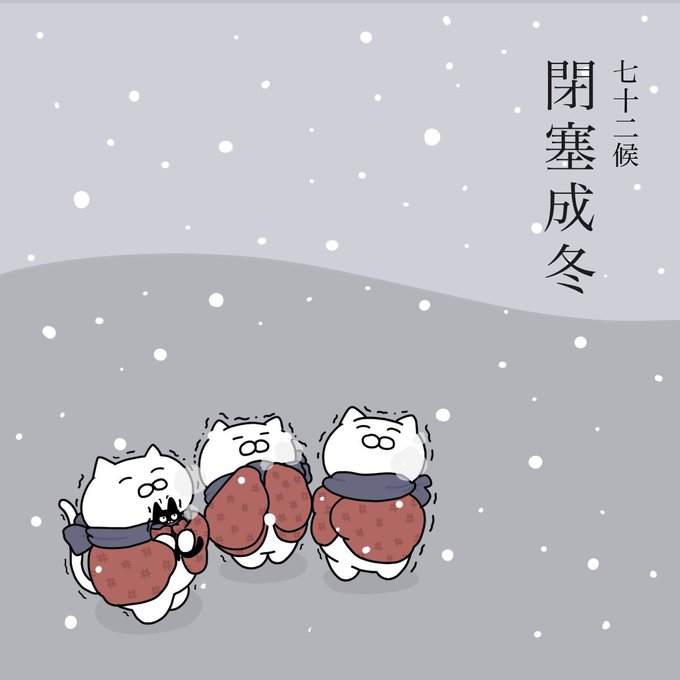

【閉塞成冬】

(そらさむくふゆとなる)

天地の気が塞がって冬となる。

七十二候の一つで大雪(たいせつ)の初候にあたる。12月7日~12月11日。

さむい〜

#時松はるなの七十二候

61 閉塞成冬 そらさむくふゆとなる

12月7日頃

いよいよ真冬となる頃。二十四節気でも「大雪」となり、本格的に雪が降りはじめるとされます。家の中の暖かさが身に沁みますね。

【新宿髙島屋HPに掲載中】

https://t.co/VyNpqU9yJq

#illust #art #七十二候 #暦 #時松はるな

#時松はるなの七十二候

60 橘始黄 たちばなはじめてきばむ

12月2日頃

橘の実が黄色くなっていく頃。橘の実は冬でも緑々していることから不老不死の霊薬とも考えられ、日本書紀では田道間守(たじまもり)…

【新宿髙島屋HPに掲載中】https://t.co/VyNpqU9yJq

#illust #art #七十二候 #暦 #時松はるな