冬休み子ども科学電話相談のTwitterイラスト検索結果。 19 件

メロンは先に硬い皮ができる。そのあと実が充実するので、はちきれそうになりヒビができる。メロンの網はかさぶたのようなもの。

あみあみがたくさんあった方が美味しそうにみえるので、故意に線を入れたりギフト用に文字を入れたりする。

#子ども科学電話相談

#冬休み子ども科学電話相談

「はたらく細胞」で体の細胞のしくみがよく分かるよ。

がん細胞がどうやって白血球にサーチされず増殖するか、キラーT細胞、ナチュラルキラー細胞の奮闘ぶり

#子ども科学電話相談

#冬休み子ども科学電話相談

コナンで宝石が冷たいと知ったお友達

ダイヤモンドは特に熱伝導率が高いので、口に含むと冷たく感じる。

確かにダイヤはずば抜けて熱伝導率高いですね

#子ども科学電話相談

#冬休み子ども科学電話相談

雲は大量の光を反射して白や黒に見える。

晴れた日の雲は、光が拡散されて白く見える。

雨雲はより多くの水や氷の粒が含まれているので光を通さないため黒く見える

#子ども科学電話相談

#冬休み子ども科学電話相談

ミミズが地上に出て来て死んでしまうのは諸説ある。何からの理由で地中の環境が悪くなり地上へ出てしまい、そのまま戻ることができず死んでしまう。

雨でアスファルトに出てきたミミズを見たら、土のところまで戻してあげるといいかも #子ども科学電話相談

#冬休み子ども科学電話相談

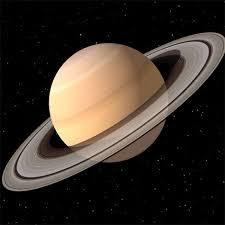

土星の輪の正体は氷の粒。最新の研究でその粒が電気を帯びていて、やがて土星に吸い込まれ落下するのではと考えられているが、たぶん1憶年後のお話 #冬休み子ども科学電話相談

この鳥は実は賢く,自分の世界をちゃんと理解している。養鶏場での扱いに再考が迫られるかもしれない。【別冊日経サイエンス227鳥のサイエンス 知られざる生態の謎を解く】 https://t.co/I4FOTx6y8q #冬休み子ども科学電話相談 #大人のための補講