菩提寺のTwitterイラスト検索結果。 73 件

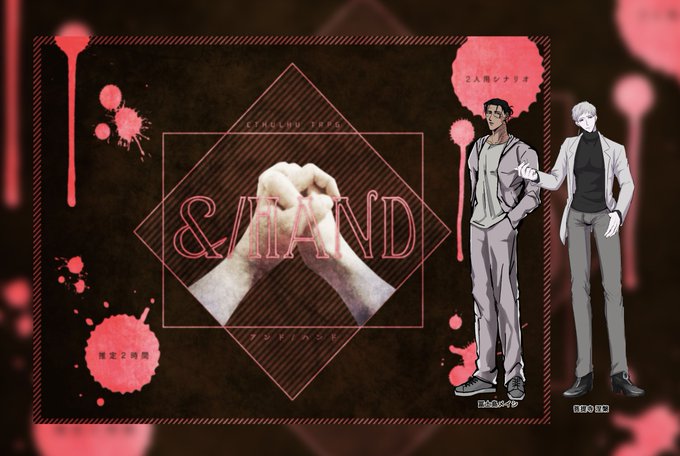

CoC「AND/HAND」「吸血死」

KPC:菩提寺涅槃/法学部さん

PC:冨士島メイシ/トロ川

生還!予備日で吸血死も遊んだ 冨士島にはバケモンの才能がある

父親を亡くし、上京してきた千秋馨は、父親の菩提寺でイヴァンと名乗る白人に出会う。

その日から、馨の周りで不穏な出来事が次々に起こり始めた。恋人、梢の突然の失踪、不気味な何かの襲撃…

イヴァンは「あなたを護ります」と馨に誓うが…

近未来ヴァイオレンスミステリーBL!!

●興徳寺

太郎太刀・次郎太刀を振るった真柄直隆・直澄・隆基の菩提寺です。

お墓参りや、本堂で御朱印を頂いたりできます。

(御朱印は私が制作させて頂きました)

#刀ミュ

「お、兄貴おっ先~♪」

じゃじこ新シリーズその75ネームド滋賀娘その6 菩提寺考子(ぼだいじ たかこ)。

<じゃじこの部屋>https://t.co/FQV0WLflHZ

#じゃじこ

伊達双騎のMV、最高です!!!伊達家の菩提寺、国宝瑞巌寺でこのふた振りが見れるなんて!なんて粋なことをしてくださる😭瑞巌寺さんに参拝したい!#刀剣乱舞 #刀ミュ

忠恒様とネモフィラ。

慈眼寺公園のネモフィラが満開と聞いたので。菩提寺だった寺跡が公園になって四季折々に花を咲かせているのは、辞世の歌にまで花を詠んだ忠恒(初代藩主家久)様も嬉しいのではないのかな~などと妄想してた🌸

塚原卜伝『ふむ、今日は儂の命日だの

剣の道を究めんと生涯邁進した儂だが、菩提寺は紆余曲折あって焼失してしまい…今や墓石の一部と位牌しか残っておらぬ

儂の法名は宝険高珍居士という

そこのお嬢さん、是非声に出して読んで下さらぬか

遠慮は要らん、ささずずいっと』

#セクハラ剣聖

武田信玄公と祖父母の墓参を済ませたあと、同じ妙心寺の塔頭で現在特別公開されている #壽聖院 に向かいました。

こちらの塔頭は、#石田三成 公の一族の菩提所で、今回初公開‼️

三成が父・正継の菩提寺として関ヶ原合戦の前年に建立しましたが、敗戦後に取り潰されることに…💔

しかし…⤵️つづく

先日、画狂老人卍さんこと葛飾北斎の天井絵を見にお布施は岩松院へ行って参りました(現物は撮影禁止なのでハンカチで…)

修復などは一切されてないそうで175年前の鮮やかさを留めた迫力の一枚でした。

福島正則公の菩提寺ということで、ふくちゃんでお散歩ピン刺してきました。

お蕎麦も美味しかった!

#万松寺(#亀嶽林萬松寺)名古屋市中区大須

#織田信秀 公(#織田信長 の父)が織田家の菩提寺として開基

#正月限定御朱印 をいただきました

金色の台紙が美しい!

透かしてみても美しい!

そして可愛い😊

#正月限定干支記念書

#切り絵御朱印

#御朱印

#癸卯(みずのと・う)

https://t.co/WgaHvAKVmP

宇曽利湖

正式名称は宇曽利山湖。

恐山菩提寺の極楽浜を形成する湖で、上空から見るとハートの形をしている。

一部からは温泉が湧いており、強烈な硫黄臭がする。

運良くちょうどほぼ無風の時間帯に来られたので、湖面への反射も完璧。たまらん。

改めまして地元山口県、毛利元就様の菩提寺「洞春寺(@tohsyunji)様」のマル住職を擬人化、萌えキャラクターとして制作させていただきました☺️🙏

山口育児院様「萌春寺(@Housyunji)」との共同企画、【コロナの妖精プロジェクト】として地元の活性化にお役立ちできると嬉しいです🌸

⠀⠀⠀ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ことほぎのいわい

HO:祝

菩提寺 法磨 ボダイジカズマ

__________

#らくろうたんさくしゃ

おリンに関して、特に決まりはありませんが、購入される際は菩提寺さまに聞かれるのもいいと思います。(菩提寺さまとの話すきっかけにも)真宗本願寺派はリン台は六角型のものを、真宗大谷派はリンを金襴輪(きんらんわ)という輪型になったものの上に置き、リン台は四角型を使用することもあります。

おはようございヤス!

三河では、お盆は7月15日に行われてたようだヤス。

松平家忠サンの日記によると施餓鬼会と書かれてる事が多く、お坊さんを呼ぶこともあるヤスが「会下」と書かれてる事が多いヤス。

これは日記内では菩提寺の本光寺に行く事だヤス。お寺さんにいってお経を上げてもらってたヤスね

実家の仏壇はもう無くなったけど

法名軸っていう歴代の法名が書かれてるちっちゃな掛け軸だけ持って帰って来たんですが

菩提寺の住職が見て

「いちばん古い方のは『安政』って書いてある。安政の大獄があった時代ですよ」

って言ってたので

するってぇと江戸時代でさぁね?

会ってみたらこんな感じ?

おはようございます

小山芳姫にございます(*゚▽゚*)

今日8月3日(759年)は鑑真が唐律招提(後の唐招提寺)を建立した日

背後の仏像は奈良の唐招提寺からやってきた埼玉県久喜市の鷲宮神社神宮寺大乗院のご本尊「木造釈迦如来坐像」

現在は鷲宮神社神主大内家菩提寺霊樹寺にいます

#小山芳姫

@dousetumiki 豊臣秀吉『菩提寺大事にしないとかないわー』(箱根早雲寺にわざわざ陣取って挙げ句に燃やす鬼畜の所業)

北条氏康「お前が言うな」

北条氏政「祟られろ」

北条氏直「罰が当たれば良いのに」

#たぶん当たった #ある意味北条早雲伝説化の元凶