107 件中 51〜60件を表示

舌骨に注目するのは「ノドと身体の中継地点だから」と言える。舌骨はノドの一部分だが、喉頭と口腔をつなぐ役割を持ち、また舌骨から肩甲骨、胸骨までも連絡する。ノドの力を舌骨が口腔、体幹へ届けてくれ(その逆もしかり)ことで発声するヒトを完全なテンセグリティ構造にしてくれる。

2

2

喉の構造は知ることは大事なのだが、これらはほとんど生徒というより教師のためにある。限界まで生徒に喉の中身を想像させずに、喉の中を変えていく。これがこの上なく面白い。ほぼほぼゲーム。

3

14

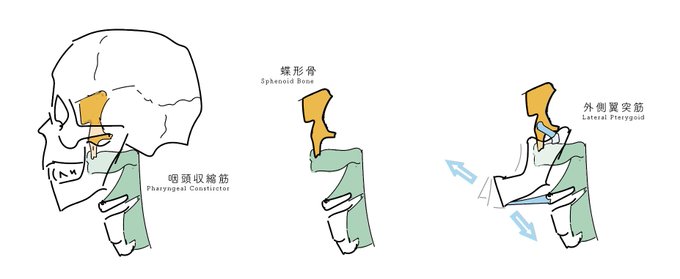

●歌手のための蝶形骨テンセグリティ

蝶形骨

ー咽頭収縮筋

ー咽頭壁

ー舌骨・喉頭

ー外側翼突筋

ー下顎

ーオトガイ舌骨筋

ー舌骨

ー咽頭収縮筋

同じ筋と骨が巡る。テンセグリティ構造。蝶形骨は正面からだと仮面(マスケラ)に見える。

4

9

輪状甲状筋や甲状披裂筋は有名だが、声帯の張力に影響を及ぼす可能性のある筋肉は他にもある。

内視鏡で捉えた声帯の考察は、喉の外の筋肉がどれだけ仕事をしたかという想定があまりに欠けている。

10

39

見方の一つ、で生徒に提案しているユニットです。

世の中には、

舌骨上筋群を積極的に発声に参加させる歌手と、

極力弛緩させたままで歌う歌手、

両方いるものです。どちらが優れているか否かではなく、どちらもアートとして成り立ちます。

3

19