無理がなく、クセのない図を描いてみたいと思って、時々見る本。シーレの師ヘルマン・ヘラーの復刻書 "MODELLE DER KÜNSTLER ANATOMIE VO HERMENN HELLER"。

講習会の参加者の皆様、どうもありがとうございました。講習会後にあれこれ想起したので、2回目の最初にお伝えします。添付は中村不折の美術解剖学書(大正15年、1915)。内臓も記述されている。解剖図はゆるいけれど、素描はアカデミック。

発生学では、他の動物にも見られる共通構造や、皮膚と脳が同じ素材からできているなど、元々の素材が成長過程でどこに移動するのかなどが理解できる。添付はエルンスト・ヘッケルの図。図の誤りも指摘されるが、非常に見やすい。

https://t.co/lD72sOvfCm

美術解剖学を学ぶと、自分の作品が上手くなるというのは一側面にしかすぎない。人体の起伏やそのバリエーションが理解できるようになると、あらゆる時代や様式の人体表現を楽しめるようになる。

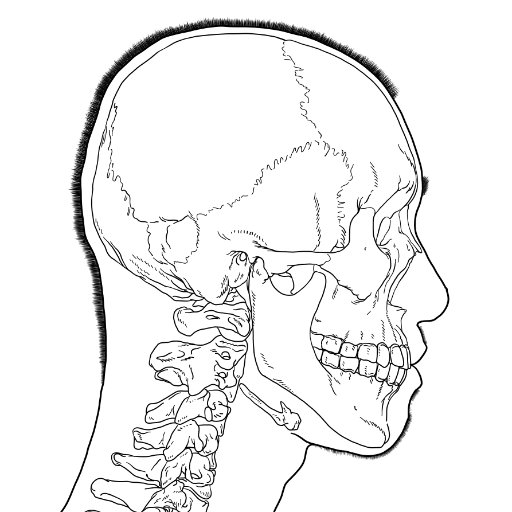

美術解剖学を学んでも、いちいち骨や筋を描いてから人体像を作ったりしない。しかし、目が覚えているので、内部構造が収まらない形には「なにか変だな」という違和感が生じる。そうした箇所を直していくと形の歪みが少なくなっていく。

現代的な美術解剖学を成立させたポール・リシェの記述には、痩せ型や筋肉質など体型による見え方の違いが出てくる。パリ国立高等美術学校に就任する前の医師時代にどうやって多数例の人体を見ていたかというと、おそらく患者である。リシェは病理記録の撮影と病理模型の制作を多数行っていた。

顔や頭の形が異なれば、脳の形も異なる。したがって厳密には他者と同じ意識や感覚は存在しない。同じと思っているのは自分の脳の投影である。本当の意味での他者とのコミュニケーションは、感覚の違いを味わうことである。

何度も見ていると見慣れてくる。見慣れると瞬時に全体の中から違和感を察知できるようになる。違和感の原因が何だったのかは、しばらくしてから気づく。