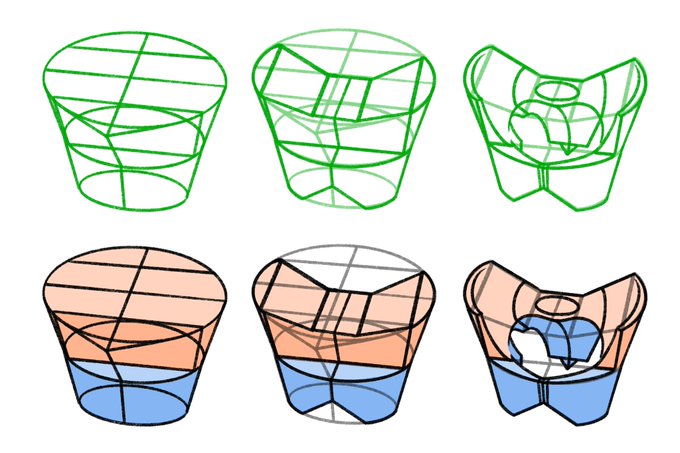

ゴットフリード・バメスによる骨盤の描き方。バメス方式では、まず大骨盤(オレンジ)と小骨盤(水色)をわけたバケツ状の形態を描き、面を落としていく。この描き方では骨盤を立体的に把握しやすい。単に造形的なだけではなく、解剖学的構造も同時に把握できる点が気が利いている。

実際の骨標本か等身大サイズで型の良い骨模型(個人的にはSomsoをオススメする)が身近にあるなら、触る事をオススメする。この体験では、骨の太さや長さ、起伏などを手で記憶できる。例えば、作品の検討用に骨を描いたり、造形した時に太すぎたり、短すぎたりすると違和感に気づけるようになる。

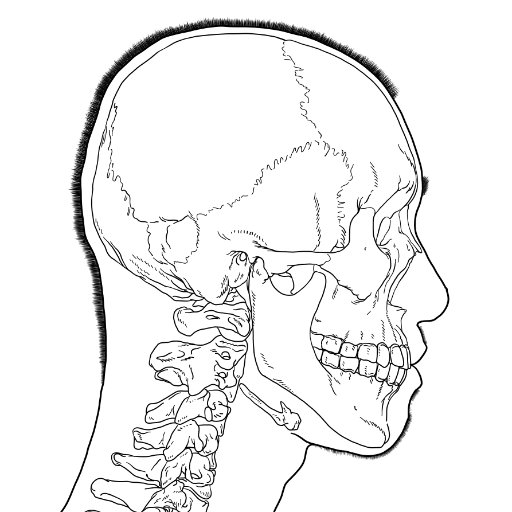

『ボルゲーゼの闘士』の頭蓋骨(赤)とSomsoの骨格模型(青、ドイツ人男性)の比較。比較すると、鼻根が突出していて、歯列が突出してないように見える。

『ボルゲーゼの闘士』の頭蓋骨のスーパーインポーズ。古代ギリシャ彫刻は鼻根(眉間の下にある鼻すじの最もくぼんだ部分)が突出していると言われているが、実際に描いてみるとかなり出っ張っている。

体が硬く、前屈があまりできない人でも、膝を曲げると大腿が肩に接する。複数の関節が関わる姿勢の変化は、個々の関節を解説するスタイルだと記述できない。

エゴン・シーレの師、ヘルマン・ヘラーによる『エレンベルガーの動物解剖学』模写。100年を越えて多くの人がこの本に教えられた。日本語版1/31発売で予約受付中です。https://t.co/zK9x100xcQ

Jules Laurens(1825−1901)の素描教本。19世紀の美術予備校や私設の美術学校では、石膏像やモデルを観察・描写する前の段階で素描教本を模写させていた。この方法は立体物をスケッチするよりも形を捉えやすく、同時に描画技術も学べるため、現代でも基礎教養として有効に思う。

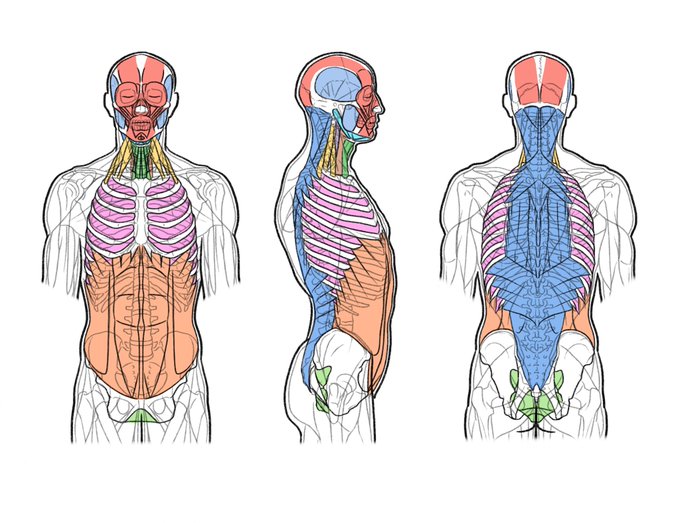

解剖は用語が多くて覚えられない、という人は、用語(=細部)よりも大きな区分の把握から入ると良い。絵を描くときにも、細部から入るより、大きな形、中くらいの形、小さな形と段階を追って把握すると破綻しにくい。