74 件中 61〜70件を表示

また、京劇《無底洞》では、鼠の妖怪と闘います

その時に天界から助っ人に呼ばれるのが「猫神」です

鼠退治のスペシャリストって訳ですね

1

6

八仙の中のお一人、張果老

この仙人の持つ法宝“魚鼓”…曲藝(中華圏では語り藝の事)に遣われる楽器の一つです

…“魚鼓”ではソレらしいのが見当たりませんが“竹琴”で探すと同じ形態の物が出て来ました

竹筒の底に皮が張ってあり叩き、二本の竹で拍子をとって唱い語る藝だそうです

10

23

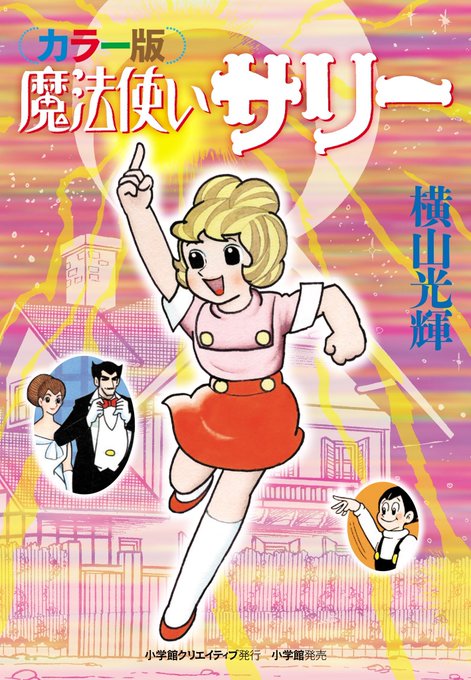

#自分を作り上げた漫画4選

オバケのQ太郎

じゃりン子チエ

クシー君の夜の散歩

朝日ソノラマ 水木しげる師シリーズ

…シリーズって括りじゃ無かったですねぇ?

0

4

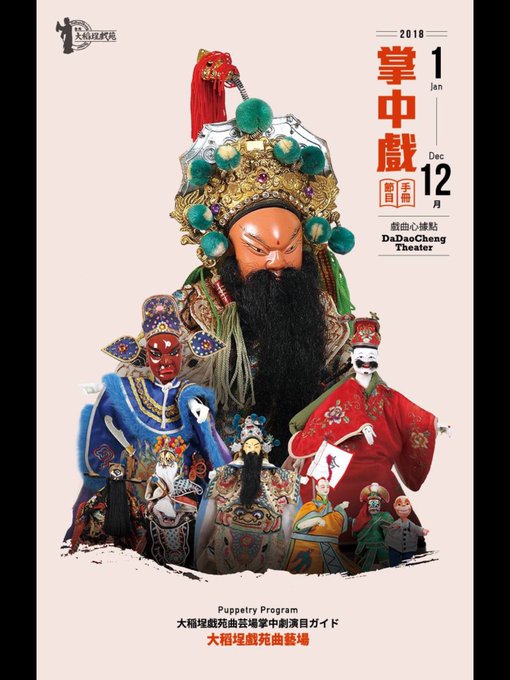

5月12日大稻埕戲苑(永楽市場8階)

14:00〜

陳錫煌傳統掌中劇團公演《桃花山》

この時期、臺北にお出掛けの方ぜひご覧になって下さいませ!

4

8

臺北での古典布袋戲公演のご案内…

大稻埕戲苑 迪化街永楽市場8階

5月12日 《桃花山》陳錫煌傳統掌中劇團

5月26日 《烏盆記》臺北木偶劇團

この時期、臺北にお出掛けの方、是非お遊び下さいませ‼️

11

16