自分自身が思う自分の大半は思い込み。

悩みの大半も思い込み。

入学、就職、結婚、育児、退職など人生の節目には

その都度 自分を変えられるチャンスがある。

人生の充実感を得るためには、創造性が必要。

創造性を磨いていくための最良の方法は、

何度でも新しい自分を見出していくこと。

脈絡がない作業数が増えると多忙になる。

漠然とした多忙を受け入れるとストレスが溜まっていく。

具体的な目的や将来のビジョンがあり、ブレずに筋道を通せば

無駄な悩みもストレスも少なくなり

作業効率も上がる。

人生でいえば将来への不安より、現在のやりがいや期待が増していく。

毎日の繰り返し

同じ場所でありながら季節や時間帯、天気の変化でそれぞれ違う趣があり、

それぞれの表情の違いを意識して眺めると同じものは一つのなく、

それぞれの瞬間が新鮮にみえてくる。

たまにはっとする発見もある。

禅の修行のように毎日の繰り返しの中で、気づき成長していく。

体を動かした方が、喋りやすかったり考えがまとまったりする。

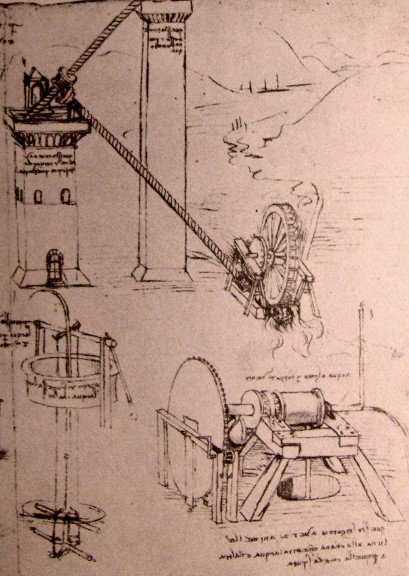

伝えたいことや頭の中の考えを絵に描くことで、目標や計画が具体的になり

積極的に行動できるようになる。

絵を描くことは、脳を活性化させるための手先と脳の連動と考えた方がいい。

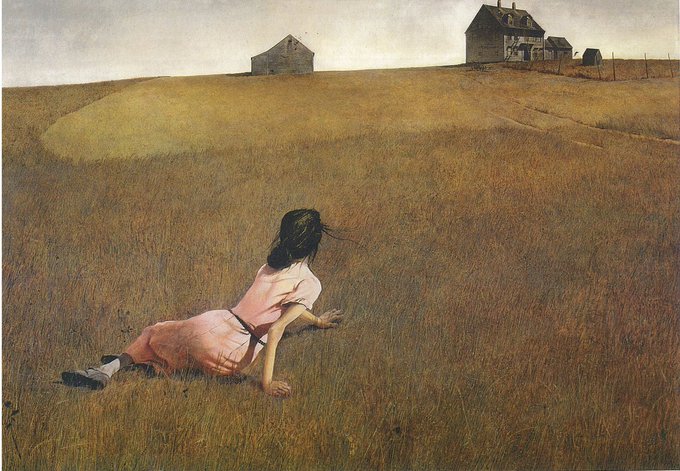

画家の視点

画家は一枚の絵を仕上げていく間に何度も対象物を観察し観点を確かめながら描いている。観察された情報だけではなく様々な状況や記憶との葛藤が具象画に直接、表現されていく。

時間の経過や作家の心情、視線の動きが刻印されていく。

すぐにできなくてもいい。焦らず、我慢、我慢。

まずはしっかり理解できさえすれば結構楽しいし、世の中が面白くなる。

逆に理解していないのにできてしまうとすぐに飽きるし、

簡単につまずくし、立て直すのに苦労するから

焦らず、我慢、我慢。

写真のように写し描くことが写実ではない。

写真では伝達できない情報を人は五感で収集して脳で認識する。

写実絵画は記録と記憶のハイブリットによって生まれる。

様々な記録情報、対象物に関する記憶が

ブレンドされて描かれたものが写実絵画。

母国の文化を大切に思い、

現代人が自分たちのルーツを忘れないように

時代劇の一場面のような絵を描いた19世紀フランスの画家コロー。

風景画にもあえて民族衣装を着た人物を画面に入れて描いた。

自分にできる文化で母国を守ろうとしていた。

自然からの恵みである森や川を共有し共存していた縄文人を日本人のルーツとして捉えた岡本太郎は、大阪万博で太陽の塔をデザインした。

渡来人が森を切り崩し田畑にし稲作が始まった弥生時代から奪い合い、競争といった人の考え方は進歩していない。

都会から田舎へはじき出されたのではない。

五感(感覚)を磨き、自然と対峙することでしか

分からない、気づかないことがある。

人間本来の生き方を正しく見直すため

都会の下らない権威や醜い争いから離れた

バルビゾン派と呼ばれる画家たち。