ちなみにアルキメデスが浮力の原理を発見して「ヘウレーカ!(発見した!)」と叫びまわった話は、古代のウィトルウィウスが書いた『建築について』という本にあります。

また"EUREKA"はカリフォルニア州の兵庫にもなっており、一説には金採掘者が金を発見した喜びを表しているそうです。 https://t.co/afAbE8kI7J

Amazonの設立者であるジェフ・ベゾスが設立した航空宇宙企業ブルーオリジン社のモットーは"Gradatim Ferociter"で、ラテン語で「一歩一歩、大胆に」です。現代の企業には珍しくラテン語をモットーにしていて、うれしいです。

アメリカのノースカロライナ州のモットー"ESSE QUAM VIDERI"は「(そう)みられるより(そうで)ある」という意味のラテン語です。古代の作品にも、例えば『カティリナ戦記』ではカトーについて「彼は善人にみられるよりも、善人であることを好んた(esse quam videri bonus malebat)」という文があります。

乙女ゲー「ニルアドミラリの天秤」のニルアドミラリとは、ラテン語で「何に対しても驚かない(nil admirari)」という意味です。

古代ローマの詩人ホラーティウスは「何に対しても驚かないことこそ、人を幸福にし、幸福のままにできるほとんど唯一のものである」と書いています。

William Shakespeare's Star Warsという、シェイクスピアの戯曲っぽく、シェイクスピアの時代の古い英語で書かれたスターウォーズの物語の本があります。スターウォーズやシェイクスピアのファンにおすすめです!

学園ヘタリアのプロイセンのネクタイには"Hic sunt leones"と、小さくラテン語で書かれています。

昔の地図制作者は、その土地の状況を詳しく知らないときにHIC SUNT DRACONES「ここにドラゴンがいる」やHIC ABUNDANT LEONES(画像)「ここにライオンがたくさんいる」と書いていたという背景があります。

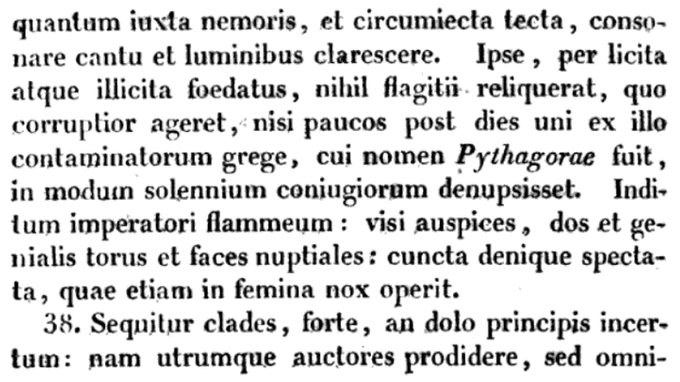

FGOでは皇帝ネロは女性ですが、実は古代の歴史家もネロはピュータゴラースという男性と結婚式を挙げた際に「花嫁衣装を身につけた(inditum imperatori flammeum)」とか、演劇では女装して女性の役をやってたと書いているので、驚くことではないのです。

今日のラテン語

「この世にあるものは 全て汚い」

Quidquid in hoc mundo est sordidum est. 『テンカウント』第1巻より

ディズニーなどで有名になった「ヴィラン(悪役, villain)」という言葉の語源は、中世ラテン語villanus「村人」です。

この語は次第に意味が下落し、「田舎者」→「身分の低い田舎者」→「悪党、悪役」となりました。

FGOでは皇帝ネロが花嫁衣装を着ますが、実は古代ローマの歴史家も、ネロがピュータゴラースという男性と結婚式を挙げた際に「皇帝は花嫁衣装を身につけた(inditum imperatori flammeum)」と書いているのです。