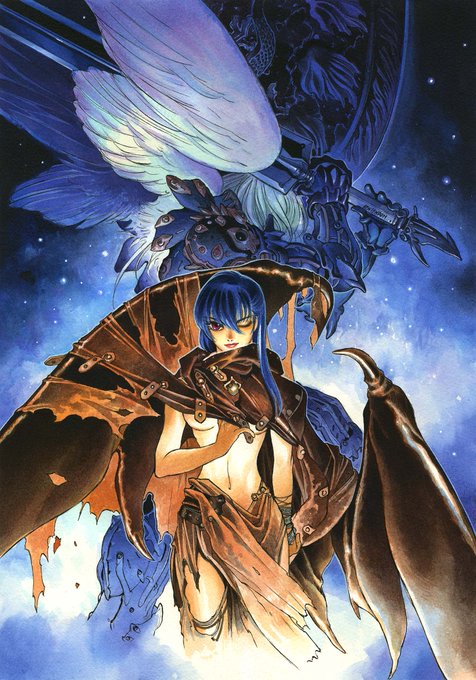

懐かしいところでライトブリンガー タイトー1994年アケードゲーム宣伝用ポスターとキャラ紹介4点担当。キャラの説明書を何枚かかもらったが、ゲーム画面を見た記憶がない(あるかもしれない)のでコスチュームを合わせてあとは自由に書いている。この辺りは当時のおおらかさかな。未修正。

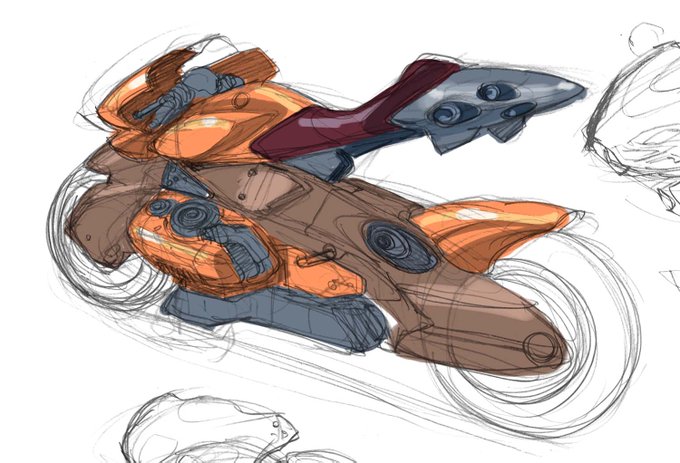

実現しなかったアニメ企画用のバイクラフ。以前あげた絵の別ラフですね。スイングアームやフロントフォークなど可動部分を見えないように隠し、極力タイヤのスライドで表現でする方向。複雑なエンジン部分は水平対向4気筒や直列6気筒等を連想させるカバー単純化。それでもバイクは描くには面倒ですね。

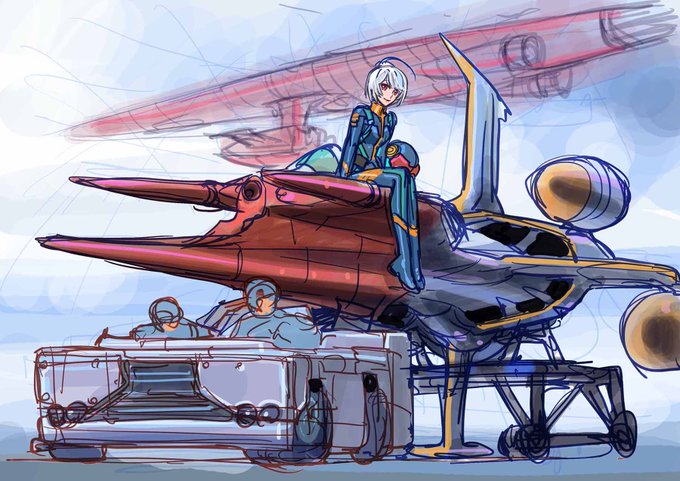

ニュータイプエース宇宙戦艦ヤマト2199応援ピンナップ2回目ラフ、5枚中の残り3枚。まるで尾輪式の様な迎角のゼロと玲。見返りポーズのラフ多いな。ほぼ完成原稿のままのラフ。この構図でゼロを下から写すのはもったいないので原稿では背面に。3枚目男性キャラ多目の物も提案してみました。

ニュータイプエース宇宙戦艦ヤマト2199応援ピンナップ2回目。ラフは5種そのうちの2枚。2199はメカとキャラが接する部分を大事に設定している気がするのでそれらしい絵を。トーイングカーに引かれてくる機体は皆無条件に好きだよね?凱旋なのかのんびり移動なのか、どちらにしろ本編では見難い場面かも

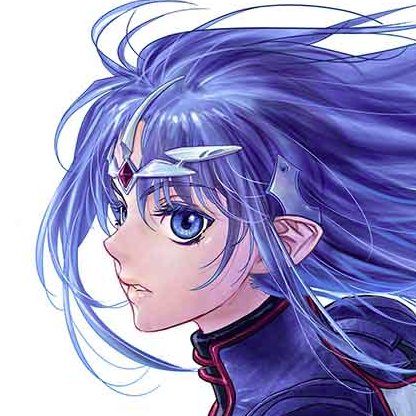

嬉野秋彦先生著「フェアリーランドクロニクル」カバー。現在このシリーズは各電子書籍書店で購入できます。当時スーパーダッシュ文庫は(現在ダッシュエックス文庫)コバルト文庫を含めてライトノベルで一つの編集部という感じでした。その縁でコバルト文庫のイラスト大賞の審査員を5年ほど勤めました

シルフィード・ザ・ロストプラネットSA77のPS2版カラーリング案の一つ、F14-VF-84ジョリーロジャース風。あとは装備バリエーションのシールド発生装置。メガCD版とシルエットを変えないようにしています。装置後端ノズルのようでノズルでなく、それでもノズルを構成するパーツの並びで遊んでいます。

「BLUE DROP」メガボマー発艦関係設定とラフ。この頃は艦の構造やサイズの整合性より画面のハッタリを優先するようになってます。一方制作の後半に重い設定を作ってもしょうがないのですが、これは経験のなさが出ましたね。結果原画を描いたりレイアウトを作ってみたりしました。

「BLUE DROP」メガボマー。格納庫内管制室とラフ。護衛艦の半地下型管制室を見慣れていたので自然とそれを踏襲。サンダーバードやウルトラセブンに代表される昭和特撮で一番心躍った場面、自分がその場にいたら内部がどう見えるかをよく想像していました。その想像のままの格納庫内のイメージ。

「BLUE DROP」ミサイルキャリア/メガボマー ラフ。「大まかなフォルムから与えられる印象」を選択するところから始めてディティールを詰めていくのですが、別の仕事では「細部がある程度決まってないと形や印象をとらえきれない」と言われることもありますね。