ガンダム・モビルスーツ・バイブルのTwitterイラスト検索結果。 2,268 件中 71ページ目

という感じでギラ・ドーガの概要は終了。明日からの更新では、ギラ・ドーガの【機体解説】や【武装解説】、さらに第61号に掲載したイラストのチョイ見せなどもする予定です。こちらもお楽しみに!

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

#ギラ・ドーガ

エースパイロットの中には機体色をパーソナルカラーに塗り替えた者もいました。代表的なのは青いギラ・ドーガを駆ったレズン・シュナイダー少尉ですね。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

こうしてU.C.0090頃から生産を開始したギラ・ドーガは100機あまりが完成。うち82機(そのうち10機は角付きの指揮官機)が「シャアの反乱」に実戦配備されました。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

実は新生ネオ・ジオンは地球寒冷化作戦を短期決戦とみなしていて、そのために必要なニュータイプ専用MSや大型MAの開発に重点を置いていました。そのため主力機に新規設計機を採用する余裕がなく、ギラ・ドーガの導入に踏み切ったと言われています。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

ではなぜ新生ネオ・ジオンは旧型ともいえるギラ・ドーガの採用に踏み切ったのでしょう?

実際、同時期のAE社ではギラ・ドーガの次期主力機となるギラ・ズールの設計を進めており、最新型のギラ・ズールを導入したほうが戦力的には有利だったはずです。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

本日の更新では、ギラ・ドーガの概要に関する解説をしていこうと思います。

そもそもU.C.0093の第二次ネオ・ジオン戦争(シャアの反乱)で新生ネオ・ジオンの主力機となったギラ・ドーガですが、基本設計と開発が行われたのは第一次ネオ・ジオン戦争の頃でした。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

AMS-119 ギラ・ドーガ!

新生ネオ・ジオンの主力機であり、ザク系MSの系譜に連なる機体を第61号では総力特集します!!

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

#逆襲のシャア

#ギラ・ドーガ

『ガンダム・モビルスーツ・バイブル』第60号は8/18(火)発売!

圧倒的な火力と絶大な防御力を誇る巨大MAビグ・ザムに対して、決死の攻撃を挑むGアーマーが目印です!!

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

#機動戦士ガンダム

#Gアーマー

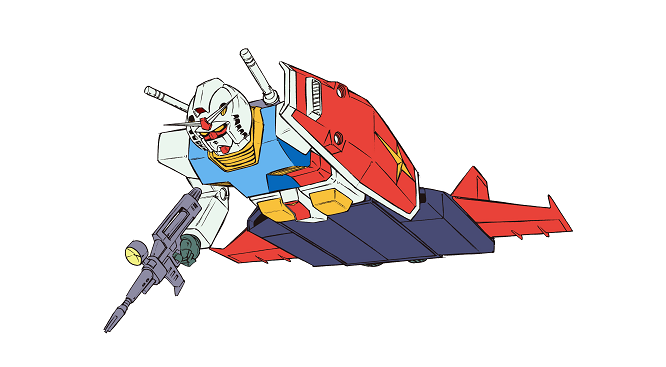

以上でGパーツの公式な形態は終了なのですが、テレビ版第32話には現地改修機ともいうべき形態が登場しました。

ガンダムをうつぶせにしてGパーツBとドッキングした形態、ガンダムスカイとかガンダムMAモードとかガンダム+Gパーツとか呼ばれている形態です。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

コア・ファイターの増加ブースター版といった機体なので、使い勝手はよかった模様。この形態を参考にしつつ、劇場版で新たに登場したのがコア・ブースターなのだと思われます。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

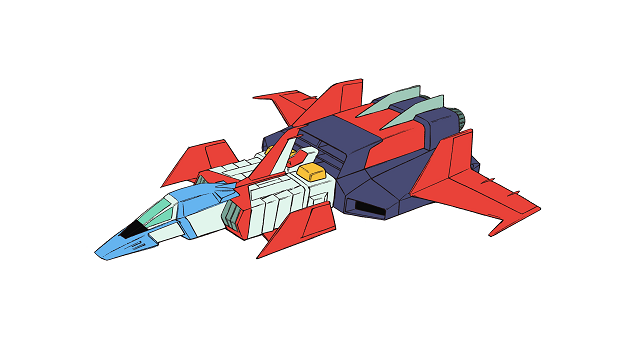

GスカイからガンダムBパーツを取り外し、コア・ファイターとGパーツBで構成されたのがGスカイイージー。Gスカイよりもさらに軽量になったため、ガンダムを搭載してSFSとして使われることもありました。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

Gブルとは逆に、コア・ファイターとガンダムBパーツ、GパーツBで構成された支援戦闘機がGスカイ。Gファイター時のメガ粒子砲が使えないため火力は低いですが、その分、加速性能とトップスピード、航続距離ではこちらのほうが勝っています。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

#Gスカイ

サクサク進んで次はGブル。

履帯で移動する重戦車形態で、GパーツAとガンダムAパーツ、コア・ブロックで構成されています。

ちなみに操縦はコア・ブロック側で行うようになっています。つまりGパーツAの機首は後ろ向きというわけです。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

さらにGファイターはガンダムを積載したまま飛行するSFS的な使い方もされ、その際には主翼パーツを180度回転させるように考えられていました。垂直尾翼が脚部に干渉するのを防ぎ、機体上部のスペースを確保する工夫だったようですが……。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

続いてはGファイター。

GパーツAとGパーツBで構成される重戦闘/攻撃機形態です。Gアーマーでガンダムを輸送、目標地点でガンダムを分離した後は、この形態で戦闘に参加するというのが基本でした。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

#Gファイター

まずはGアーマー。

GパーツAとガンダム、GパーツBがドッキングした重爆撃機形態です。すべてのGパーツを使うことから「Gフル」と呼ばれる、と記述した資料もあります。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

#Gアーマー

ちなみに第60号を作成するにあたって、Gパーツに関する情報をいろいろと調べ直してみたのですが、Gパーツはなかなか謎の多いメカであることが改めてわかりました。

なかでも個人的に気になったのはGブルの形状。とくにコア・ブロック周辺の形状です。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

さらに第60号【メカニック・ジャーナル】ではもう1枚、イラストを掲載しています。こちらは地上での戦闘シーン。ベルファストに上陸したゴッグを迎撃するGブルの姿がモチーフです。

こちらのイラストも担当したのは木下ともたけさん。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

#Gブル

#木下ともたけ

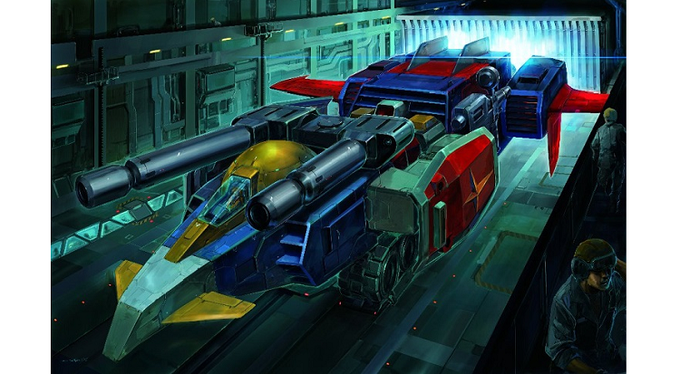

まずは第60号の特集機体となるGアーマーのイラスト。

ホワイトベースからの発進シーンがモチーフになっています。周囲のスタッフの慌ただしい様子から緊急発進の命令が下ったところだと思われます。

イラストレーターは木下ともたけさん。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル

#Gアーマー

#木下ともたけ

ちなみにこの履帯ユニット、GパーツBに接続しているものと思いきや、駆動システムと込みで分離可能で、GパーツAにも接続可能。よくよく考えればGブルやGブルイージ―はまさにGパーツ+履帯という代物なわけで、パーツのユニット化が進んでいたようです。

#ガンダム・モビルスーツ・バイブル