武家のTwitterイラスト検索結果。 638 件中 2ページ目

@bubera21 調べると証拠や痕跡が沢山ありますね。武家や地位が高い人は、ペルシャ人、ペルシャ系ソグド人が多かったです。

安倍氏であの方は、鷲鼻ですよね。

唐時代は、色んな民族が中国にいたので日本へ渡来してきた中東系が多かったです。

20人目は塘霹さん!静華さんの弟子で側近です。これまでSSで度々登場してましたが名字は初出ですね。塘家は南護に所属する武家の名家で、悧家と双璧を成す貴族です。麗青の時代には塘家が南護の首領を務めています。とても優秀だった霹さんは静華さんが亡くなった約2年後に54歳でこの世を去りました

SunPAY先生(@sunpay_opi)作成の素材を利用した依頼例にと、文字情報のみだった愛さん萌愛さんの同僚、クロウ5の七条楓少尉のお顔をご依頼しました

体型は並盛

水無瀬家支流の貧乏譜代武家・七条家当主で斯衛からの出向、リボンは家格を示す色で某お姉様の贈り物……

有難うございました! #Skeb

🏯 長町武家屋敷 🏯

水曜どうでしょう 日本全国絵ハガキの旅 でお馴染みの風景を楽しんできました👀🌈

金沢市の中心地からふらっと1本入ったところなんだけど一気に歴史ある空気感が漂ってきてどきどきします🙌🌈

久々にのんびりお散歩出来てはっぴ~~🌼✨

🧸 #おやすみVtuber #おはようVtuber

月光さんデザイン変更

着物から紋付袴(刀、脇差装備)に変更

武家屋敷から家出してきた若旦那って設定にしたいから出番終わってから設定を生やしていくスタイル

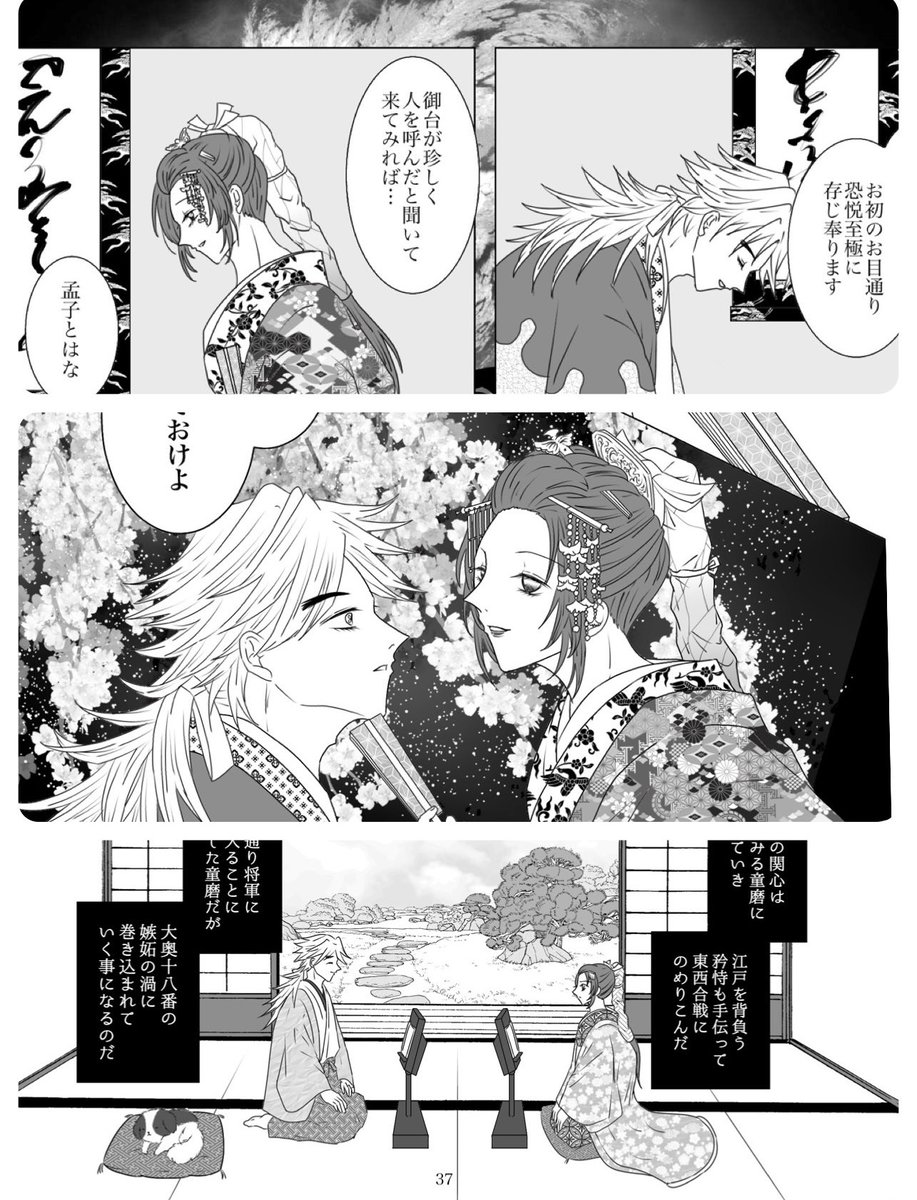

#童しのwebonly2024

作品紹介「蝶ノ乱」

男女逆転版の大奥パロディ🏯京言葉と武家言葉が飛び交うカオス時代劇。童しのの駆け引きと縁うたの悲恋を同時に展開しています👘

https://t.co/4d5hJJAkTU

月岡芳年「一魁随筆/淀之君」(明治6年/1873年版行)大坂落城の際、自害直前の姿を描いた作品ですが、江戸期には太閤記など元亀・天正以降の武家に関する出版は幕府の出版統制で禁じられており、淀君に関しても直接描くことは出来ず、明治に入りようやく実名で描かれたものです。 #どうする家康