江戸時代のTwitterイラスト検索結果。 3,652 件中 114ページ目

【76%OFF】江戸前エルフ 1/樋口彰彦 (著) https://t.co/eybf0aErkA

東京都中央区月島。江戸時代より400年以上の歴史を刻む『高耳神社』。

祀られたるそのご神体は、異世界から召喚され、すっかりひきこもったエルフのエルダでした。

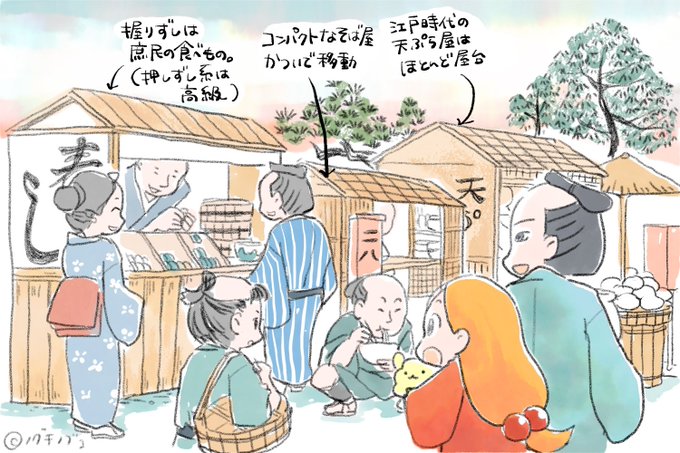

江戸時代の屋台グルメの様子をイラストにしました。握り寿司・天ぷら・蕎麦は今でこそ高級グルメだけど、当時はファーストフード。庶民たちは気軽に食べられたそうです。蕎麦屋の屋台は担いで運べるから今で言うキッチンカーみたいな感じかな。

其処ヨリ先ハ、

戻レヌ世ニ通ズ道---。

【#あまつき】

✨今だけ58話無料イッキ読み✨

📖https://t.co/loDz7IKGWq

見学に来ていた大江戸幕末巡回展から、江戸時代のようなところに迷い込んでしまった鴇時と紺、二人がたどり着いた世界は…。

劇場番 仮面ライダー電王

小学生のときに観てて、電王達が江戸時代にタイムスリップして一番好きなイマジン、モモタロスが斬られるシーンに当時衝撃だった😖

桃の字ィィィーーーー!!!!

#映画の中でビックリした瞬間

江戸時代に描かれたヤマタノオロチ。八つの頭の描き方が天才的。

江戸時代にコレラが流行った際、疫病退散を願ってマンボウを描いた木版画が見つかったそうです。アマビエの次はマンボウ!フグ(福)が訪れます様に。

版元完売作品、再入荷。 石橋英子氏がBlack Truffleより発表したソロLP"百鬼夜行"。江戸時代以降の怪談や民話に焦点を当てたタイトルであり、日本的な伝統音楽と妖怪の文化を見事に音像化した楽曲。どこかユニークでありながらもズシリと怖い絶妙な世界観を構築しています。

https://t.co/PxnEGrR5Ls

…これらは台風襲来の多い特異日ともされるが、統計的には必ずしも台風や強風の多い日ではない。暦に記載されるようになったのは比較的新しく江戸時代初期以後で、農家に注意を促すことが目的。この日の前後は、風害を免れるよう祈願して、各地の神社で風祭や風鎮祭等の祭りが催されてきた。

#能力者の異世界

【江戸時代のアヴニール】

花氷が人間だった頃、最初に組んだ今のアヴニールにそっくりな先祖チーム。名は「江戸あんみつどう」と言う。花氷が緡真をアヴニールに入れるのを拒んだ理由が「かつての仲間にそっくりな三人組」という理由だった。花氷以外名は明かされていない。

猫ちゃんまでホロリ😿 テレビもラジオも無かった江戸時代。有名人の訃報は「死絵」と呼ばれる浮世絵によって伝わりました。作品は、人気絶頂の最中、32歳の若さで突如自ら命を絶った八代目・市川團十郎。悲しむ女性や子ども、猫までもが描かれています。

マンガ流山みりん物語に出てくるシーンをイラストにしました。

江戸時代、長屋でみりんを飲んでる新婚夫婦のお宅に突撃するみりんちゃんとびっくりする夫妻。江戸時代、みりんは甘い飲み物として下戸の人や女性に人気だったそうです🍶

和風、レトロ、忍者、狐、妖怪、江戸時代が好き。

少年ばかり描きます。一枚絵だと背景メインに描いてます٩(ˊᗜˋ*)و

RTいいね巡回します〜無言で突撃するかもです!逆に無言フォロー歓迎です!

#真夏の創作クラスタフォロー祭り

#一次創作クラスタフォロー祭り

歌川芳綱「安政大地震:死者供養 」(1855-56年頃)

https://t.co/nySO4yiSAq

安政2年(1855年)に発生した安政大地震の記録書「安政見聞誌」の挿絵。

江戸に壊滅的な被害を与えた大地震に関する同時代の情報を挿絵入りで収録した、貴重な震災史料です。

#天牛書店Images #イラスト #江戸時代

🌼🌼🌼🌼

江戸時代には、咲く顔と書いて「咲顔(えがお)」と言っていたそうです。

【咲顔(えがお)】

まさに、顔にお花🌼が「ぱっと✨」咲いたような状態です。

笑顔を見た時に覚える感情は、私たちが、花を見た時に感情

「キレイ!癒される!心が和む!」

などの感情と通じますからね…✨

水着マミさんエッッッッ

江戸

江戸(えど)は、東京の旧称であり、1603年(慶長8年)から1868年(慶応4年)まで江戸幕府が置かれていた都市である。

現在の東京都区部の中央部に位置し、その前身及び原型に当たる。

江戸は、江戸時代に江戸幕府が置かれた日本の政治の中心地(行政

NO.3「十河一存」

三好長慶の四弟。讃岐の十河氏の家督を継ぎ、主家を武の面で支えた。猛将として知られ、その戦いぶりから「鬼十河」の異名で恐れられた。

実用面から月代を剃った独特な髪型をしていたが、後にこれが「十河額」として江戸時代に伝わり流行したと言われる。

#ミニフィグ戦国武将図鑑