江戸小唄のTwitterイラスト検索結果。 9 件

「#三吉野(鮨屋)」(小唄備忘録500番その178)

「#義経千本桜」に因んだ芝居小唄です。「#釣瓶鮨屋」の場での、下男で弥助と改名して身を隠す平維盛と鮨屋の娘お里との叶わぬ恋を唄っています(youtube解説参照)

★お聴き頂けます⇒https://t.co/RVqblCXWem

#江戸小唄

#小唄

#田﨑流

#田﨑流三味線

「#色気ないとて」(小唄備忘録500番その170)

田植えの時期に寄せて、田舎暮らしで色気ない娘というけれど、月も花も見られ恋の楽しみもありますよという、早乙女の心持ちを唄った小唄です(youtube解説参照)。

★お聴き頂けます⇒https://t.co/T9C0yDlnmZ

#江戸小唄

#小唄

#田﨑流

#田﨑流三味線

「高砂」(小唄備忘録500番―その132)

御祝儀曲で、謡曲から地歌、そして端唄、小唄化され、小唄でも各派で唄われ方は様々です。ここでは独奏ですが、多くは華やかに鳴物や替え手を入れています(詳細youtube解説)

★お聴き頂けます⇒https://t.co/9XqBWVsUL9

#江戸小唄

#小唄

#田﨑流

#田﨑流三味線

『小唄備忘録500番―その84「月は無情」』

⇒ https://t.co/RHbQIgm57h #アメブロ @ameba_officialより

明治大正演歌の掉尾を飾る唄で、端唄としても市丸などが唄い大流行となりました。その後、春日八郎、こまどり姉妹、藤圭子などがカバーし歌詞も多様です。

#江戸小唄

#小唄

#田﨑流

#田﨑流三味線

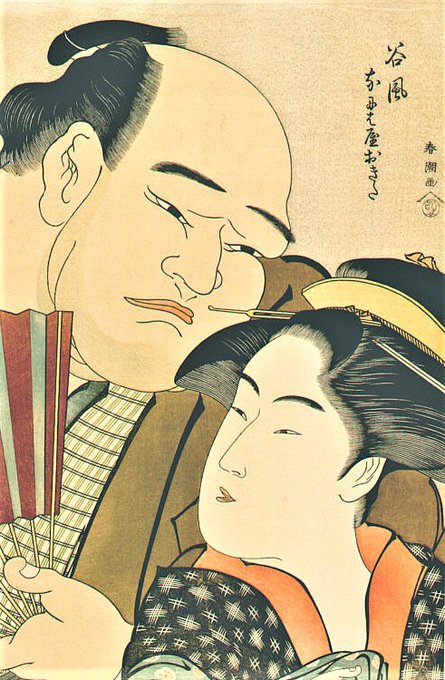

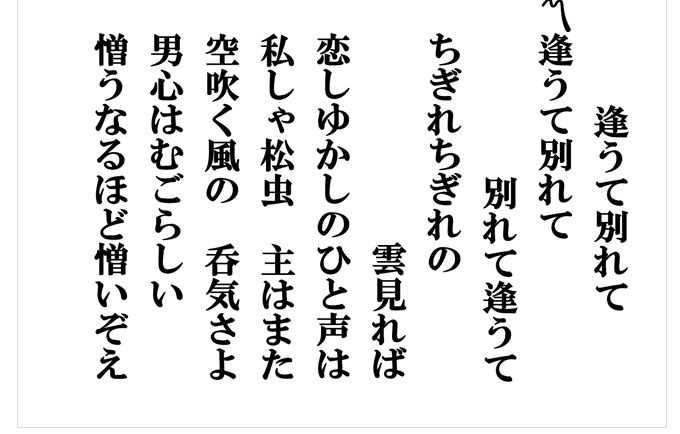

「逢うて別れて」(小唄備忘録500番-その123)

ちぎれ雲に情の移ろいを想い、風と松虫を男女に見立て、男心を怨みながらも恋する女心を唄った小唄です。河東節を採り入れゆったりと大らかな曲調です(Youtube解説)

★お聴き頂けます⇒https://t.co/5d03jtgB1m

#江戸小唄

#小唄

#田﨑流

#田﨑流三味線

「雀の子」

当世情、引き続き江戸小唄の一つでもお楽しみ頂ければと思います。

一茶の俳句を織り込み、田舎の街道風景を唄ったもので、心和む小唄となっています。雀の子が晩春の季語。三味線は二上がりで、後弾きも洒落た手となっています。

★お聴き頂けます⇒https://t.co/iGQQHNtW5Q

#田﨑流三味線