1,777 件中 841〜850件を表示

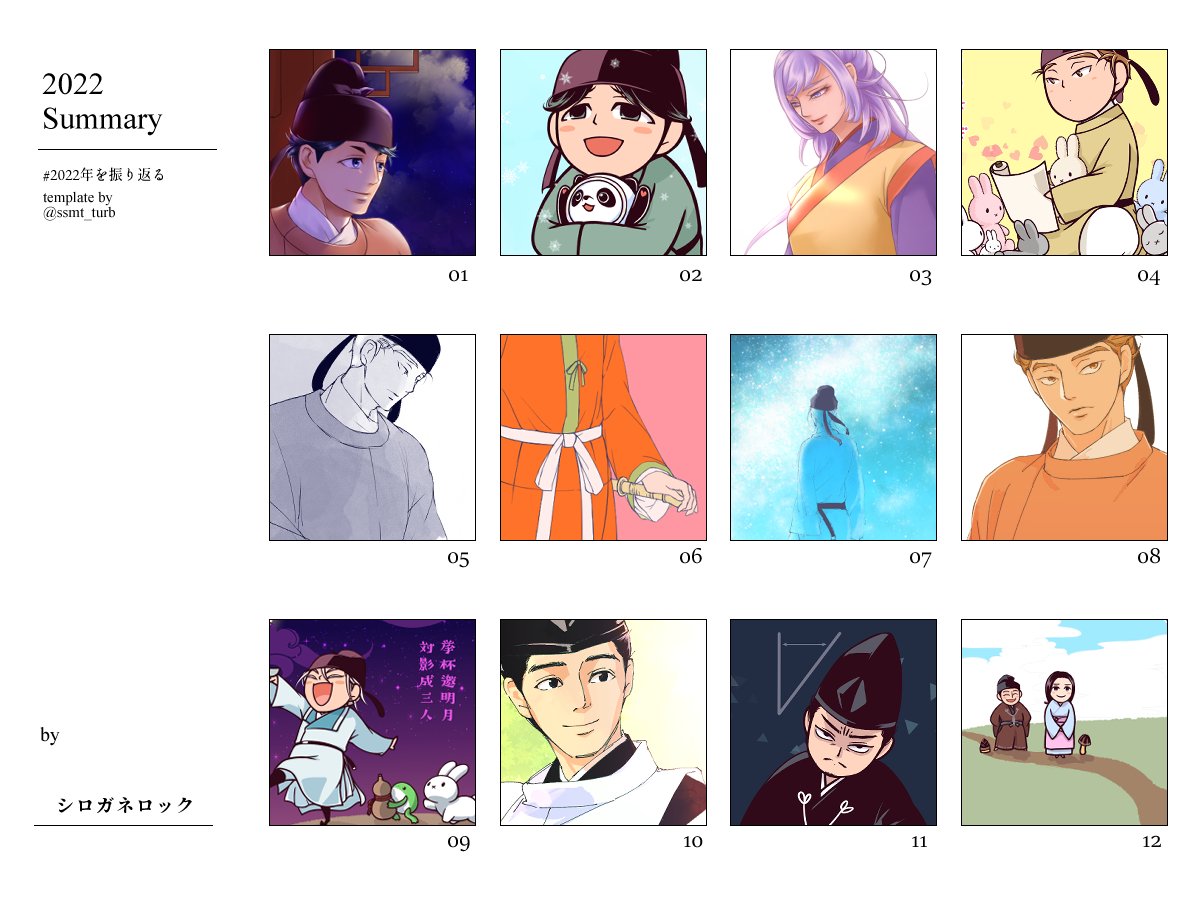

タグお借りして、結構前にやろうと思ってたやつ。

10月の実朝以降殿絵ばかりになってしまった…

そしてそれ以前も自分で思ったよりデフォルメが多い。

ドゥンて今年だったんだねえ…

#2022年を振り返る

7

69