火星の英語Marsはローマ神話の軍神マルスから名付けられました。ギリシャ神話ではアレスにあたります。火星にはフォボスとダイモスという二つの衛星があり、これは彼の息子たちの名前です。

ペルセウス座は見たものを石に変えてしまうメデューサを、磨いた盾を鏡に直接見ないようにして退治しました。その時飛び散ったメデューサの血の中から、ペガススが生まれたとされています。ペガススはポセイドンとメデューサのこどもです。

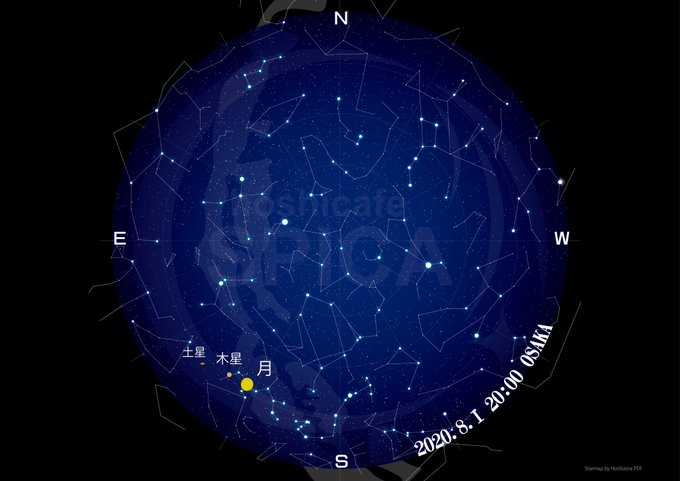

夜8時の星図にぎょしゃ座のカペラが帰ってきました。最後に星図にあったのが6月26日なので、88日ぶりの登場です。「冬のダイヤモンド」の一角ですが、北側にあるため大阪でも一年のうちほとんどの期間見ることができる一等星です。

ペルセウス座のβ星はアルゴルといい、周期的に明るさが変わる変光星として有名です。約2.8日周期で2.1等級から3.4等級まで変化します。「悪魔の頭」というような意味で、ペルセウスが持つメデューサの首のあたりにあります。

カシオペヤ座は特徴的な形と、周りの星の少なさで比較的見つけやすいです。街中だと2等星3つの小さな三角がまず見えてきます。残りの二つはやや暗くて見つけづらいので、カシオペヤ座のWの形をイメージしながら探してみてください。

みなみのうお座の1等星、フォーマルハウトは「みなみのひとつぼし」と呼ばれます。春~夏、冬の空には一等星が複数見られるのですが、秋はフォーマルハウトだけ。残暑の頃、南の空の低いところにぽつりと輝く姿を見つけると、季節が巡っていることを実感します。

アンドロメダの腰のあたりには、アンドロメダ銀河(M31)があります。約250万光年離れており、肉眼で見られる最遠の天体です。大阪でも望遠鏡ならぼんやりとその存在を認識することできるので、天気のいい日は「今日は見えるかな?」とはるか遠くの銀河へ望遠鏡を向けてみたりします。

手をぱーにしてひじをのばし、夏の大三角に向けてみるとすっぽり収まります。ぱーにした状態でベガに人差し指か中指を向けてみると、親指方向にデネブ、小指方向にアルタイルが来ます。試してみてくださいね。