이어지는 후한~북송 시기 면류관의 발달 양상을 추가로 그려보았습니다.

① 가상 무씨사 화상석에 묘사된 면류관, 151년

② 대동 사마금릉묘 칠병에 묘사된 면류관, 484년

③ 역대제왕도권에 묘사된 면류관, 7세기

④ 삼례도 삽화에 묘사된 면류관, 962년 (세부는 명대의 모습을 반영)

The process of ceremonial crown evolution in China

爵弁 : 济南 无影山 出土 彩绘陶乐舞杂技俑, 西汉

冕冠(1) : 济宁 武氏墓群石刻 中 三皇五帝像, 东汉

冕冠(2) : 大同 司马金龙墓 出土 漆屏, 北魏

동아시아 면류관(冕旒冠)의 생성 과정

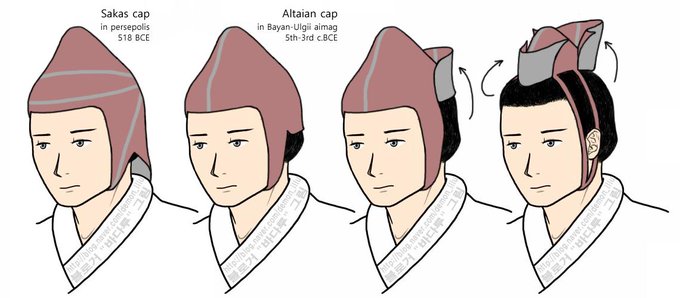

越过草原的弁形冠

Cap of Saka : in Persepolis, 518 BCE

Cap of Altaian : in Bayan-Ulgii, 5th-3rd c.BCE

Cap of Chinese : in Luoyang, 3rd-2nd c.BCE

Hat of Xiongnu : in Noin-Ula, 1st c.BCE - 1st c.CE

Hat of Korean (1) : in Pyongyang, 5th c.CE

Hat of Korean (2) : in Buyeo, 6th-7th c.CE

생각해보니 이렇게도 가능할 것 같고… 기본적인 메커니즘은 알겠는데 정확히 가타부타 장담은 못하겠습니다. 부여나 고조선 시대 모자유물이 나온 게 있어야 하는데, 직물이라 그런가 남은 게 없기도 하고.

아앗 생각해보니 이거 엄청 의미심장하잖아? 통천관에 부착하는 산술(山述)의 실제 출토사례일 수도 있는 거라고? 그렇다면 고구려에서 왕관으로 사용한 백라관은 통천관형으로 재구성해야 할 수도 있다는 말이 된다! 사진 속 유물은 평양시 대성구역에서 출토된 불꽃 맞새김무늬관(고구려, 5~6세기).

진창성의 우주방어에 막혀 애가 타시는 승상(48)

그림을 정식으로 배우질 않아서 그러려니 하고 봐주시길 바랍니다. 참고자료는 서진시대의 기마용(騎馬俑)과 대서용(對書俑)입니다. 뒤통수에 꽂은 담비꼬리는 본래 시중과 상시가 착용하는 것인데, 승상께서 쓰신 건 문학적 허용(?)으로 봐주시길…