調べてみたら、なんと瑪瑙の縞々もこのリーゼガング現象によるものとのこと。たしかに、ゲルを使った実験結果とそっくりだ!

https://t.co/UvPr4lDbSq

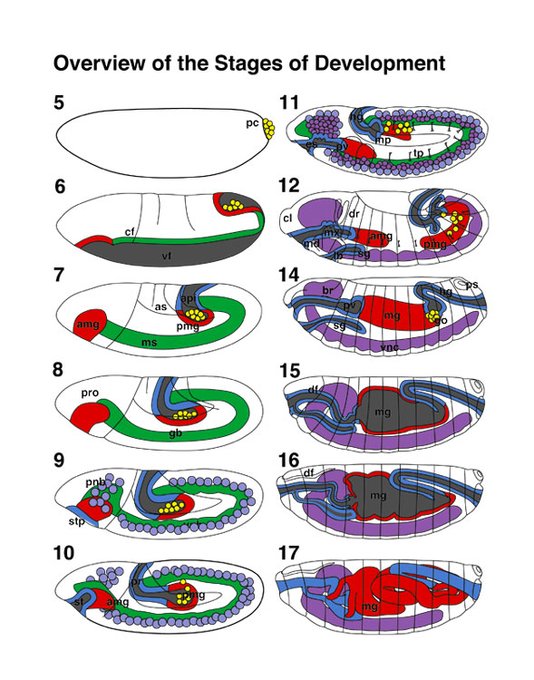

私も授業では前口動物/後口動物の違いを発生の違いで説明してますが、前口動物の代表選手ショウジョウバエの発生について調べると「最初に凹んだところが口になる」というより「2方向から同時に凹みが出来て内部で連結して腸管になる」ように見えるんですよね。教科書の説明ってほんとに合ってます? https://t.co/n6kOeCY0hq

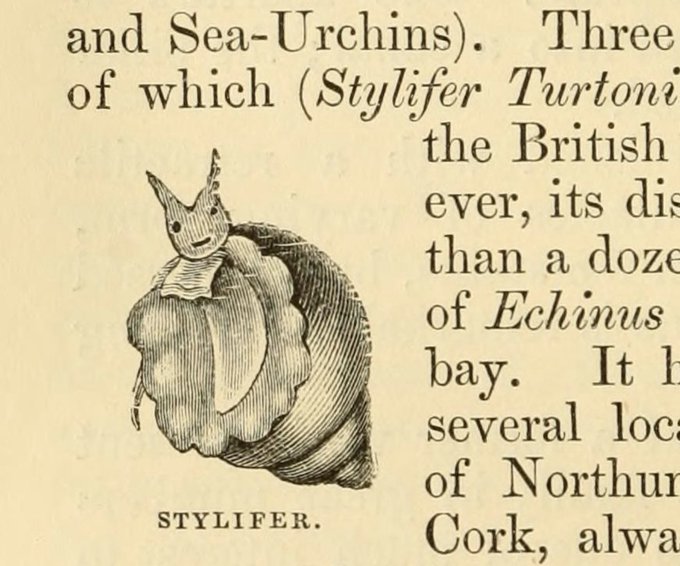

1854年出版"Natural History: Mollusca"という本に収録された寄生性の巻貝Stilifer(ヤドリニナ)の版画なんだが・・・君可愛すぎないか?

https://t.co/UAZkYI7WBJ

僕だったらこうしますね!

#thylacocephala #嚢頭類 #南三陸 #三畳紀 #化石 #古生物 https://t.co/xeSOesvScm

魚がどんだけ(たくさん)いたか、よりも、どんだけデカイ魚がいたかをお見せしたほうが話が早いかもしれません。復元はもう古くなってしまいましたが、スピノサウルスと同じ層から出てくる魚たちです。Artwork by @JoschuaKnuppe via WikimediaCommons https://t.co/bOLbS2ySyl

@Paleoart_TTY 総排出孔のスリットのサイズですが、開いて広げた時に成体サイズの1/4〜1/6くらいの断面直径の赤ちゃんが通ってこれるくらいを目安にするといいと思います。画像はMotani et al. (2014)から。

「将太の寿司」寺沢先生とはこちらの漫画の取材以来お世話になっています。古生物学は「背景」、本題は文化財の修理という異色漫画!?

修理もん研究室 1 (ビッグコミックス) 寺沢 大介 https://t.co/cOVOtPaS7X

@amazonJP

さんから

宮田さんの大好きなヘリコちゃん(ヘリコプリオン)ですが最新復元はこちら。螺旋状の歯が下顎の正中にめり込む形で成長、カーブの一部だけ露出(Tapanila et al., 2013)。#マツコの知らない世界 で紹介された復元画とは結構違いますね。ギンザメの仲間。#化石の世界 #マツコの知らない世界SP