更に、実践形式の課題を通じて「コンテ(又は発注書)の読み方」や「作打ち(又は発注打ち合わせ)」「レイアウト・原画作業(又はブラッシュアップ)」「アニメーションの基本原則」といった実際の仕事における工程や作業時の注意点についての解説も適宜行っています。

造花とのコラボやフラッシュ撮影することで造形や色が見える印刷、マチエールのような立体的な塗りが施された作品等本当に様々な仕掛けのある展示でした。人もひっきりなしに出入りしていて、渋谷という場所がら海外の方も多く訪れていました。

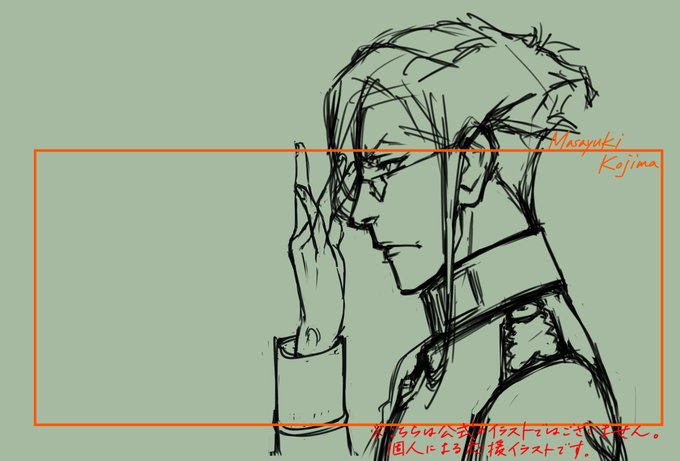

「最早それは模写でないのでは?」全くもってその通りです(笑)これは模写ではなく完全な二次創作です。しかし一方で、対象の「癖」や「思考・嗜好」の模写と言うことも可能でしょう。この手順の重要な点は「新作を描けるくらいに深く観察し、読み解き、描写をする」という部分です。

「この漫画家ならこんなシーンを描きそうだ」「このイラストレーターはこういう組み合わせとアングルで描くことが多い」「もしこの絵の続きがあるとすればこんな一枚になるのでは?」といったように対象の特徴や思考・嗜好を読み解き新作を描くように模写をすることを「高い次元の模写」と定義します。

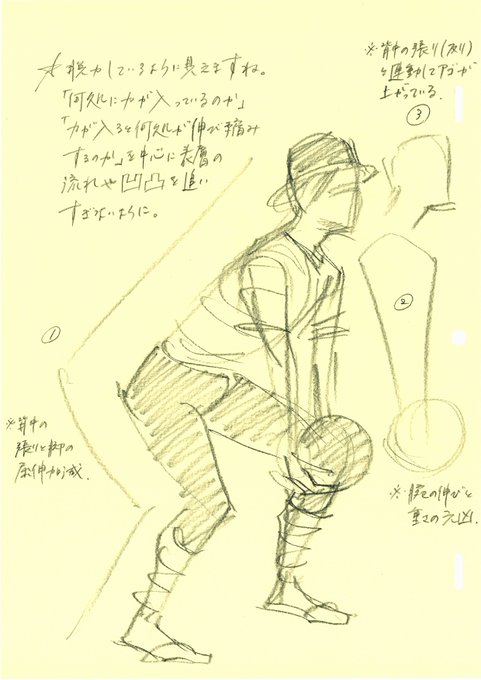

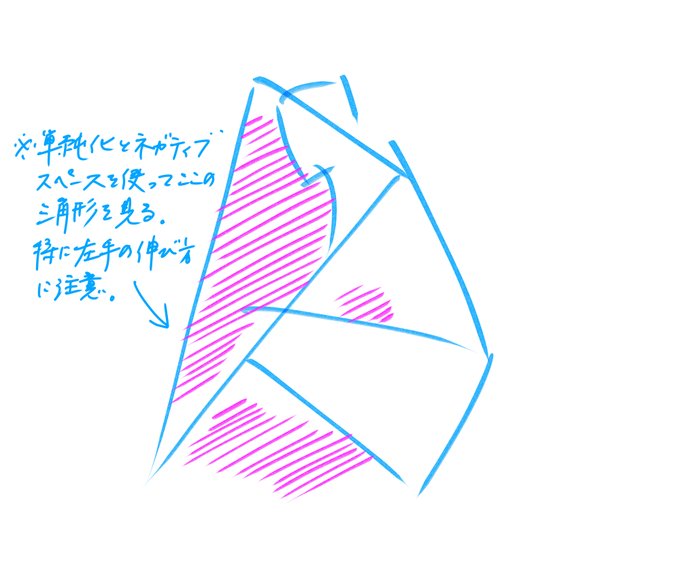

過去何度も出てきた言葉ですが「ジェスチャー」「グリッド」「単純化」「ネガディブスペース(シェイプ)」といった「自分の思い込みや手癖以外の物差し」を使って描けるようになると俄然「参考を元に描く」際の精度と速度が上がります。

講習会ではこれらをクロッキー課題で実践してもらいます。

先程のツイートの写真は講習会のとある課題の解説用に撮影した「人間(合成人間が代理)の寝姿」ですが、カッターマットなどメモリのついたものの上で撮影すればパース線の変化も非常に分かりやすいです。後はこれを元に描きたい絵を描くだけです。

何にせよ上手くなるためには先ず「描くこと」が必要です。そして出来るならば「数を沢山描く」。と同時に、沢山のインプットもしましょう。好きな絵や映像、趣味でもなんでも構いません。「好きを分析して吸収」しましょう。

「『見る目(観察眼と知識)』の成長無くして画力の向上なし」

です。

「れおえん」さんの作品はタッチを残した描写が多くともすると完成手前の絵のように見える。が、形の取り方の抜群の上手さと空気感の描写によって「荒々しいのに繊細」というとても不思議な印象を併せ持つ絵が多かった。

講習会を通じてこういう機会が得られることが非常に刺激になる。

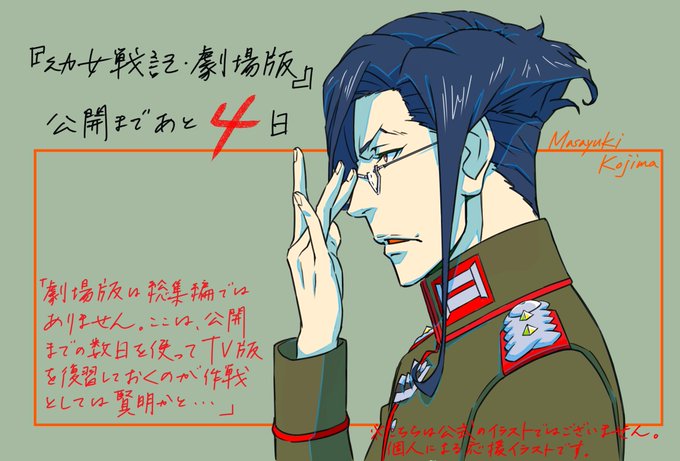

なお、『幼女戦記』のテレビシリーズが3月30日にBlu-ray BOXとなって発売されます。もし宜しければこちらの情報もご確認していただけたらと思います。

(こちらの添付画像はTVシリーズのレイアウト及び原画素材です。掲載許可済みですが転載はNGです)

https://t.co/GeTcxJmMSQ