ちなみに、ロット49の葛飾北斎「(牡丹と蝶)」の画中にみられる「北斎画」の落款は、後世に意図的に入れられたもので、本来北斎の作品ではない(画風に葛飾派の要素は見られるものの、現時点でこの絵の作者は不明)。画像はRISD Museumのもの。

https://t.co/gQXi2njfPD https://t.co/y3ne7nfC38

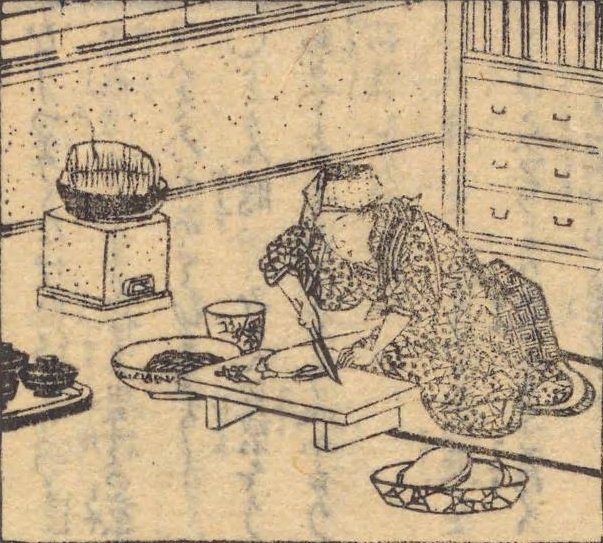

我が家の #おいしい浮世絵(^q^)

1. 押し寿司と握り寿司のセット(三代豊国筆『足利絹手染紫』八編)

2. 文字焼き※後のもんじゃ焼き(よし藤筆「しん板ほうづきあそび」 部分)

3. ゆで玉子(二代国貞筆『娘庭訓黄金鶏』五編 上巻 見返し)

4. 重詰め握り寿司(国芳筆「妙でんす十六利勘 食乱損者」 部分)

「写上手本絵の姿見」は、コマ絵に歌麿自身が大家の古画を模写し、そこに描かれた故事を当世風俗に映し出す(姿見は鏡と同義)という巧みな趣向で描かれている。

反り橋の上で談笑する三人は、奥の振袖姿が芸者、あとの二人が仲居で、売れっ子芸者が結う鬢のシルエットは寛政末期に流行した新形。

#歌麿

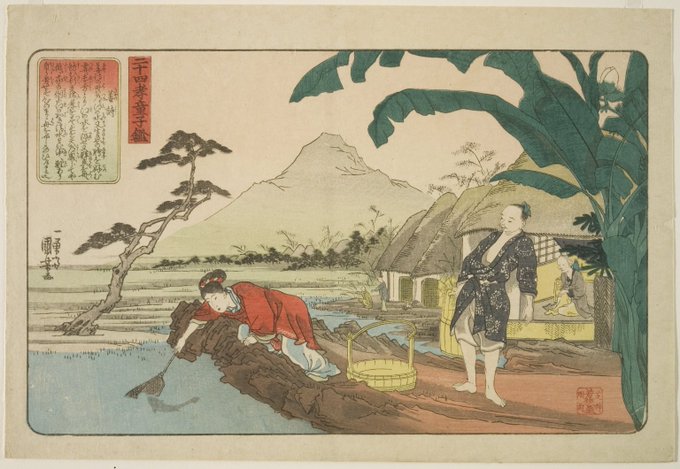

歌川国芳、広重の「東海道五十三次」とニューホフの『東西海陸紀行』をコラージュ。

画面右側の芭蕉の葉が『東西海陸紀行』の挿絵を借用したものであることは既に知られていますが、

実は左側の松も歌川広重の「東海道五十三次 平塚」由来であるということを知る人はどのくらい居るのでしょうか。

今晩の予告。

国芳が作画に取り入れた某有名浮世絵師の作品とは?

国芳がニューホフの『東西海陸紀行』の挿絵を作画の参考としていたことは今日よく知られていますが、この作品には同時代に活躍した某有名浮世絵師の作品がコラージュされています。

その絵師とは一体。答えは20:00のツイートで

魚屋北渓筆「三番の三 粥杖」角判摺物

粥杖(かゆづえ)とは、小正月(1月15日)に煮る粥を掻き混ぜる際に用いる木の棒で、祝木ともいう。この日に未産の女性の腰をこの粥杖で打つと子を孕むといい、今しも宮中の女房が粥杖を持った童子に腰を打たれまいと、几帳の影から逃げ出すところを描いている。